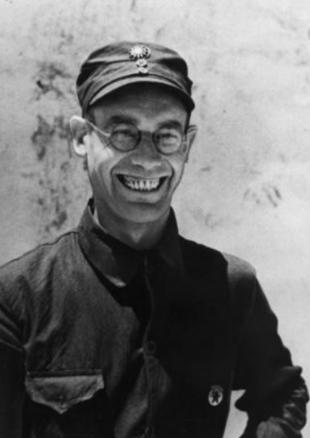

1973年,周总理罕见大发雷霆:“美国出了个水门事件,中国出了个雅典事件,主角姓周,真是周门不幸!” 1973年5月,一场外交乌龙在希腊首都雅典悄然酝酿,却迅速波及到中国外交体系乃至中央高层,这年春天,周恩来总理身患重病,正在努力维系国内外事务的平衡。 就在这敏感时刻,中国驻希腊使馆发生了一起严重失误,令周总理罕见震怒,甚至在国务会议上罕见地仰天叹息:“美国出了个水门事件,中国出了个雅典事件,主角姓周,真是周门不幸,” 事情的起因看似偶然,5月7日中午,中国驻希腊首任特命全权大使周伯萍刚结束与希腊外交部的公务会谈,返回使馆途中发现路面警戒明显增加,便询问翻译是否有重大活动。 使馆工作人员刚收到一张由捷克斯洛伐克驻希腊大使馆发出的请帖,邀请周伯萍参加5月8日中午举行的国庆招待会,捷克大使姓科威克,英文字母缩写为“K”,恰与中东国家科威特的英文名首字母一致。 值班人员误把这封请帖当作当天的邀请,没能看清日期,也未查明大使馆名称就将消息汇报。 当时距离招待会“结束”只剩十分钟,翻译人员与值班员都确认情况紧急,周伯萍没有多想,连礼服都没来得及更换,立刻带队前往所谓的“科威特大使馆”。 司机刚来希腊不久,对路线不熟,凭着模糊印象将车辆驶向一个宾客聚集、警戒森严的使馆门前。 他们进入的是以色列驻希腊外交代表处,以色列当天正举行活动,馆外升起以色列国旗,由于中国尚未与以色列建交,双方没有外交关系,大使的到访被现场的外国记者迅速捕捉。 一名美国《纽约时报》记者提出尖锐问题,询问此举是否意味着中国承认以色列,周伯萍并未意识到走错了场所,觉得是记者挑衅,并未正面回应。 第二天,周伯萍参加捷克斯洛伐克的招待会时,罗马尼亚大使向中国使馆的翻译透露前一天他所到的其实是以色列外交代表处。 得知真相后,周伯萍如坠冰窟,他深知自己的一举一动代表国家形象,在外交尚处于敏感时期的中国,这种失误可能带来严重后果。 意识到事态严重,周伯萍采取三项补救措施,第一,他亲自向希腊外交部和阿拉伯国家驻希腊使节逐一说明情况,明确指出误入以色列使馆纯属工作失误,绝非政策转向。 第二,他立即向国内外交部报告详细经过,并附上书面检查,第三,他在使馆内部做了通报,要求全体人员引以为戒,加强请帖识别与活动核实,防止类似情况再次发生。 外交部收到报告后表示认同,并要求周伯萍立即回国说明情况,5月14日,他搭乘法国航班抵达北京,随即前往外交部汇报,外交部将相关情况写成报告,送交中央领导审阅。 周恩来总理在得知此事后情绪激烈,他长期负责外交事务,自“文化大革命”以来便不断承受“四人帮”的掣肘,周伯萍的错误正好被有心之人利用,作为攻击周恩来的借口。 他身患重病,仍在坚守岗位处理国家大事,却因下属的粗心而陷入可能波及全局的被动局面,他在会议上罕见地表达出强烈的愤慨,说出那句广为流传的话:“周门不幸。” 外界并不了解周总理话中的另一层含义,周伯萍与周恩来同为宋代理学家周敦颐的后代,按辈分周恩来是长一辈,这层血缘关系虽未影响公事处理,但在关键时刻让他更加感到沉重。 事件最终定性为工作失误,而非政治错误,毛泽东在审阅报告时做出修改,认为事情本质在于“没有调查研究”,这改变了整个事件的走向。 若按原定性处理,周伯萍的政治生涯将彻底终结,毛泽东的这次改笔,实际上保住了一名能力较强、有经验的外交干部。 处理完毕后,周伯萍继续被委任至阿尔及利亚和扎伊尔工作,任务完成得较为出色,他未因错误一蹶不振,而是更加谨慎细致地履行外交职责。 回顾整个事件,它并不只是一次单纯的场合误入,而是关乎国家形象、政策立场与外交纪律的警钟,每一个字母、每一个时间点都不容忽视,尤其是在那样一个内外交困的年代。 这次雅典事件成为中国外交史上的一个典型案例,也再次印证了那句沉重的警语:外交无小事。 对于周恩来而言,它不仅是一个偶发事件,更是那个年代复杂政治环境与个人处境的交汇点,对于今天回望的人们,它是一堂真实深刻的外交课。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:周恩来为何仰天长叹“真是周门不幸”?——周恩来纪念网