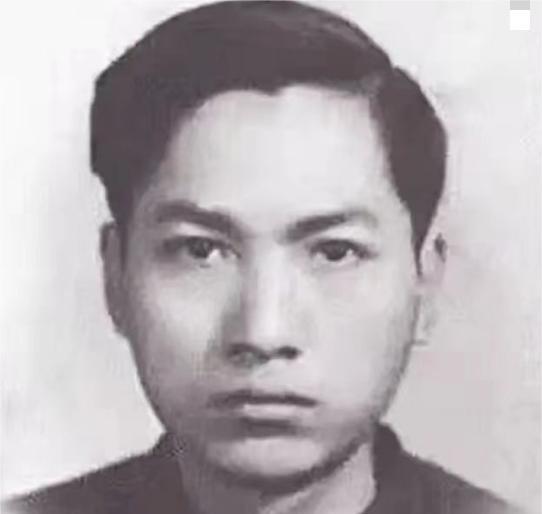

“赵一曼烈士要是地下有知,真要心疼死了。”1982年,赵一曼的儿子在家中自缢身亡,同事们都很难过,一个家喻户晓烈士的儿子,竟然会选择这条路。 陈掖贤1929年出生在宜昌,母亲赵一曼给他取名“宁儿”,希望他一生平安。可惜,这份愿望没能实现。1930年,赵一曼奔赴东北抗日,把他托付给上海的伯父陈岳云抚养。从此,他再也没见过母亲。7岁那年,赵一曼牺牲,他甚至来不及记住她的模样。 伯父家孩子多,陈掖贤从小就学会了沉默。母亲的英雄事迹对他来说,既是骄傲,也是负担。别人提起赵一曼,总会投来异样的目光,可他却只能靠着仅有的遗书,去拼凑母亲的形象。那161字的遗书,成了他和母亲唯一的联系。 长大后,陈掖贤考上中国人民大学,1955年毕业后分配到北京工业学院教书。他本有机会进外交部,却选了份普通工作,教马克思主义哲学。课堂上,他讲得头头是道,可下了课,他就一个人发呆,像个与世隔绝的影子。 1957年,他在东北烈士纪念馆看到母亲遗书,情绪崩溃,跪在地上抄了整整5个小时。后来,他还在手臂上刻下“赵一曼”三个字。那一刻,他或许想离母亲近一点,可这举动也透露出他内心的痛苦。母亲的光环太耀眼,他却觉得自己暗淡无光。 同年,他和学生张友莲结婚,但这段婚姻没撑多久。两人常为钱吵架,1959年离婚,女儿被送往四川由姨妈带大。从此,他的生活更孤单了,连唯一的家庭纽带都断了。 陈掖贤的日子越过越艰难。1974年,他因经济拮据住院,身体和精神都垮了。1982年8月15日,他多日没去上班,同事发现他吊死在家里,桌上留下一封遗书:“女儿,不要以烈士后代自居,过普通生活,别给国家添麻烦。” 他为什么选择这条路?有人说是孤独压垮了他。从小没父母,成年后婚姻失败,女儿也远在他乡,他身边一个亲人都没有。还有人说,他背着烈士儿子的名头,活得太累。社会期待他活出母亲的模样,可他只是个普通人,扛不住那份重量。经济困难、身体病痛、精神空虚,这些都像绳子一样,一圈圈勒紧了他的命。 陈掖贤死后,同事们很难过,社会也开始议论纷纷。一个烈士的儿子,怎么会落得这个下场?人们这才注意到,英雄后代不一定活得风光,他们也有自己的苦。 陈掖贤的女儿遵照遗嘱,过起了普通生活,没靠烈士后代的身份。她偶尔翻看父亲抄的那份遗书,纸都黄了,可字迹还清楚。后来,一些社会团体设了基金会,帮烈士后代读书、找工作,还提供心理辅导。这算是个进步,可陈掖贤的悲剧,还是留下了抹不去的遗憾。