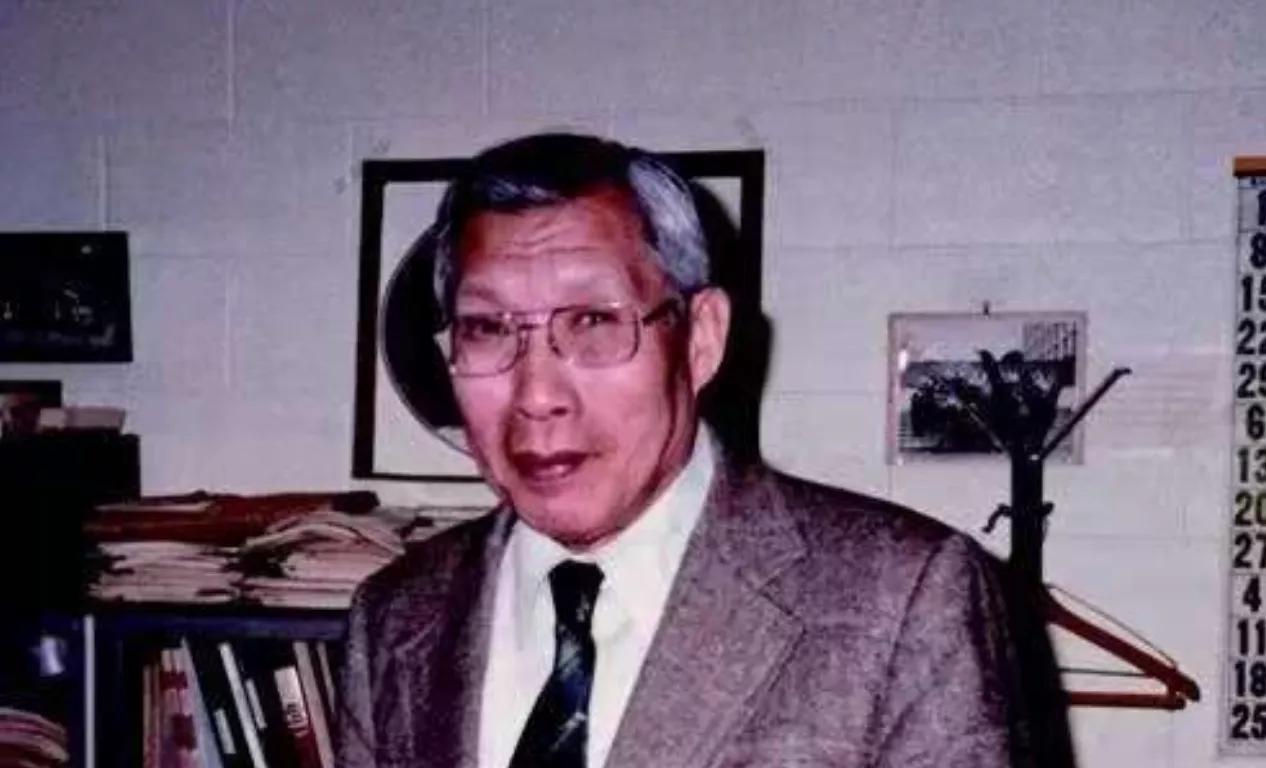

1950年,因遭到不公正对待,中国遗传学奠基人李景均毅然离开内陆前往香港,无处可去的李景均,竟然得到了诺奖得主穆勒亲自向美国国务院求情,希望将李景均接到美国! 1912年李景均出生在天津,父亲受过西方教育,李景均自小便沐浴在东西方文化的交汇处,可以说他的命运早已注定。 13岁时他进入天津英中学院接受英式教育,这段经历为他后来走向学术界打下了坚实的基础。 金陵大学的求学之路,使他开始接触到现代农业学科,1937年,他远赴美国康奈尔大学攻读博士学位,师从世界遗传学大师杜布詹斯基。 学术能力自然不容小觑,博士毕业后,他选择回国将西方先进的学术思想带回中国,这个决定不仅注定了他的人生轨迹,也为中国遗传学的发展做出了不可磨灭的贡献。 但命运的安排似乎总是与他背道而驰,李景均在抗战胜利后,被聘为北京大学农学院系主任,成为最年轻的系主任,事业蒸蒸日上。 一场突如其来的政治风波让他陷入了困境。那时候苏联推崇的“米丘林学派”在中国掀起风头,摩尔根遗传学被视为“资本主义的伪科学”,而李景均坚持摩尔根学派的理念。 最终,他成为了学术派系斗争中的牺牲品,不仅课被停项目被取消,甚至在学校里也成为了“异类”。 他没有低头,继续坚持自己的学术立场,但政治斗争却让他在中国的学术生涯变得举步维艰。 1950年,他带着妻子和女儿离开北京,来到了香港。那时李景均没有身份证明,无法获得任何国家的签证,他只能在香港徘徊等待。几个月里,他为了生存每天奔波在领事馆之间,希望能够找到一线生机。 在绝望中李景均收到了来自大洋彼岸的消息,赫尔曼·穆勒这位诺贝尔奖得主,不仅是李景均的恩师,还是真正的朋友。 当穆勒得知李景均的困境时,他毫不犹豫地为他写信,亲自向美国国务院求情,要求特批李景均入境美国。穆勒的关怀和帮助给了李景均重生的希望,也让他能够在美国重新开始自己的学术生涯。 1951年,李景均终于踏上了美国的土地,开始了他在匹兹堡大学的新生活。在这里他不仅成为了生物统计学系的教授,甚至担任了美国人类遗传学会主席等重要职务。 此时的他,已不再是那个在中国被冷落的“异类”,而是国际遗传学界的权威。他不仅发表了大量学术论文,还在临床试验中提出了双盲随机对照试验的方法,这一方法至今仍被广泛应用于医学研究中。 李景均在美国的生活与工作逐渐恢复了平静与成就,然而回顾过去,他依然无法释怀那段在中国艰难的岁月。 他始终没有忘记中国,尽管他在80年代拒绝了国内的邀请,继续留在美国。但他的心里始终有一个未完成的遗憾,那就是他的故土,他的祖国曾经拒绝过他,甚至将他推向了绝境。 李景均的一生充满了波折与不屈,他没有因为困境而放弃自己的信念,反而在逆境中找到了属于自己的光明。他的成就不仅仅在于他在遗传学领域的贡献,更在于他那股不服输的劲儿,那股永不妥协的学术精神。正是这种精神成就了他一生的伟大。 回顾李景均的故事,我们不仅要为他深感敬意,更应从中汲取一些重要的教训。科学研究的自由与尊重,应该是任何国家和社会最基本的价值。而李景均的遭遇也深刻揭示了,政治因素对学术的干扰可能会阻碍人类社会的发展。 在今天李景均的名字虽然被逐渐认识,但他的遭遇依然在我们心中激起阵阵波澜。我们是否足够尊重那些敢于在困境中坚持自己信念的人?我们是否能够为那些为国家和社会贡献智慧的人提供一个宽容、自由的学术环境? 信息来源:(科学网——遗传学家、生物统计学家李景均先生其人其书及其精神)