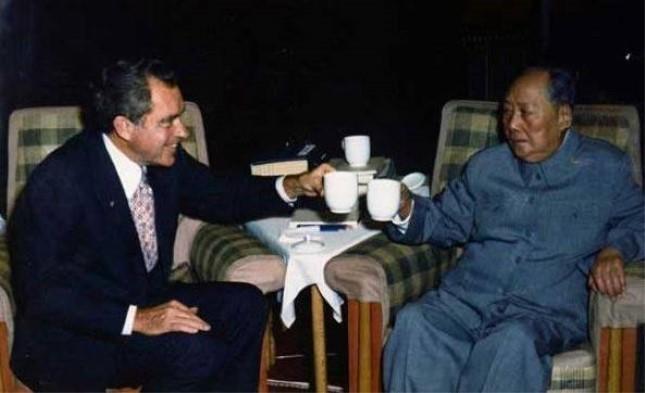

[太阳]1972年,毛主席与尼克松谈话,突然听到美方一个人员的身上传出了异响,于是,毛主席便盯着他看了起来,感觉到毛主席看他的目光时,那个美方人员感到十分尴尬,脸一下子就红了起来... (参考资料:2020-03-16 文汇网——主席会见尼克松时,美方人员的口袋里发出一种奇怪的声响,原来他们在偷偷录音……) 1972年的那场中美“破冰”,与其说是一场严丝合缝的外交演出,不如说它是一系列精心策划与即兴发挥交织的真人秀,历史常常在细节中显露真容,而那些不为人知的“意外”,恰恰揭示了这场历史性会晤的本质。 当年2月21日,尼克松的专机在北京东郊机场降落,中方给出的欢迎仪式,规格高得异乎寻常。 按惯例,欢迎国家元首的仪仗队不过一百五六十人,而为尼克松准备的却足有360人,这显然是中方刻意释放的信号,排场之大,足以让这位见惯了大场面的美国总统印象深刻。 仪式过后,周恩来总理陪同尼克松坐进同一辆红旗轿车,驶向钓鱼台国宾馆,一切似乎都按着最高礼遇的剧本进行。 不过,计划周密的行程很快就被打乱了,尼克松刚到国宾馆,午饭才下肚一个多小时,正盘算着洗个热水澡放松一下,谁知周总理的口信突然传来:毛主席现在就要见他。 这个安排完全出乎美方意料,尼克松一听,澡也不泡了,几乎是下意识地系好领带,即刻准备出发,他本人虽未多言,但这种身体的迅速反应,已经暴露了他内心的惊诧与兴奋。 也正是毛主席这种“说见就见”的风格,引发了一场不大不小的风波,中方这边事发突然,竟忘了提前知会美方的安保团队。 结果,美国特工一回头,发现自己的总统、国家安全事务助理基辛格一行人全“丢”了,顿时乱成一锅粥。 在那个年代,这可是天大的失职,好在中国外交部的礼宾人员及时赶到,一番解释加道歉,才算稳住了这群惊魂未定的特工。 这场仓促的会见,地点也选得颇为随意——中南海毛主席那带着游泳池的书房。 一见面,毛主席就单刀直入,对着尼克松说:“今天谈话的范畴是你定的,吹哲学。” 这就给会谈定了调子:不纠缠于具体事务,只进行思想层面的碰撞,当尼克松试图把话题引向越南、台湾这些棘手问题时,毛主席只是指了指一旁的周恩来:“那是他跟你谈的事。” 这种举重若轻的姿态,清晰地划分了两位中国领导人的角色:一个把握宏观战略,一个处理具体执行。 谈话正酣,一个不和谐的声音却响了起来,一名在场的美方人员口袋里突然发出嘎吱嘎吱的怪响,他紧张地把手伸进口袋里摆弄,可越是想按住,声音却越大。 无奈之下,他只得面红耳赤地掏出一个微型录音机,看样子是磁带转到了头。 偷偷录音这事,毛主席向来不待见,可看着对方那副恨不得钻到地缝里的窘态,他似乎也提不起兴趣追究。 毕竟,这场“哲学漫谈”并无多少机密可言,而当众让客人下不来台,也非大国领袖所为,于是,毛主席只当没看见,若无其事地继续着刚才的话题,把一场潜在的外交尴尬轻松化解于无形。 回过头看,尼克松的这次访问,真正塑造其历史意义的,或许恰恰是这些计划外的瞬间。 从超规格的仪仗队,到毛主席突如其来的召见,再到那个嘎吱作响的录音机,每一个插曲都比预定的议程更能反映出高层政治的复杂、领导人的个性以及彼此的试探与磨合。 那么,究竟是严谨的计划还是充满“人味儿”的随机应变更能推动历史? 这场会晤似乎给出了答案,周密的计划是舞台,而真正打动人心的,永远是舞台上那些无法预演的真实人性与政治智慧。 毛主席在关键时刻展现出的那种非凡的掌控力与个人风格,无疑为中美关系的解冻,奠定了一种独特且难以复制的基调。