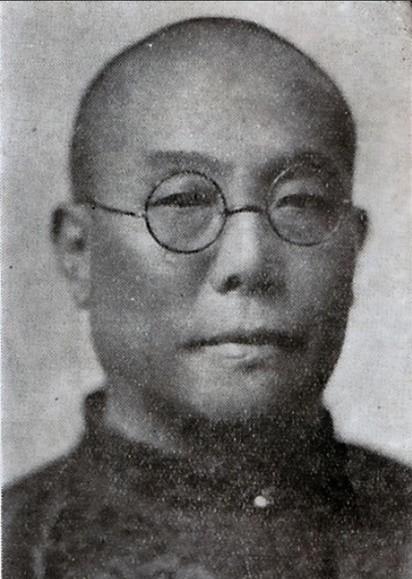

戴笠最漂亮的一次暗杀:23名保镖贴身保护,汉奸还是被砍了脑袋 【1940年10月13日清晨,静安寺路旁的咖啡馆】“你听说了吗?傅市长昨夜没了!”隔桌的老绅士压低声音,口里的奶油面包瞬间掉在盘子里。几个报童正挥舞《申报》号外,墨香未干,标题醒目——“虹口血案”。 报纸只写了寥寥数行,可上海滩的嗅觉一向灵敏。谁都知道傅筱庵不是第一次被盯上。三年前,他刚在日本宪兵队的簇拥下接受“市长”头衔时就放话:“本人有23名保镖随时听令,子弹都别想近身。”如今却人头落地,外人好奇,军统内部却在轻吐一口浊气,因为这次行动,戴笠押上了自己的面子。 把时间拨回1938年秋,日本陆军省确定“华人治华”策略,上海是试验田。傅筱庵年过六旬,仍贪恋权势,主动接洽汪伪。为了表示忠诚,他多次配合宪兵搜捕地下学运,连普通教师都不放过。有人骂他“披麻戴孝去见先祖”,他却大宴宾客庆功。一时之间,虹口一带惨叫声不断。 戴笠最初想拉傅入局除汪精卫,那是“怀柔”思路。谁知傅表面点头,背地里捅了个大窟窿,两名军统少将死在南京西路。蒋介石拍案:“戴雨农,你要我面子往哪搁?”从那刻起,暗杀计划彻底转向“必杀”模式。 第一次下手,是1939年春。刺客蹲守在西藏路,掏出勃朗宁连续两枪,因街角黄包车突然冲出,子弹偏了。傅躲过劫,却在轿车后座发抖半小时。第二回更戏剧,同年冬,宴会现场的镁光灯误闪,刺客被晃眼,只打碎水晶灯罩。两度无功而返,戴笠被嘲“雨农变乌龙”,火气直冒。 保镖人数从十几人涨到二十余人,还添了六个白俄打手,看门的德牧犬都穿铁皮颈圈。正面硬碰已无胜算,戴笠只得另辟蹊径。上海站情报员罗列名单,一个名字被红笔圈出——朱升,傅家的老厨子,胃口古怪却脾气温顺。 朱升原是辽南人,十年前沿街乞讨被傅收留,认傅为恩人,但他厌恶日本人众所周知。军统花了一个月做功课:朱升嗜酒、无妻、好面子。于是“游老板”出现,一家小酒馆、一身长衫、一副金丝眼镜,再配一位旗袍女子——阿桂。剧本很老套,却屡试不爽。 几杯绍兴黄酒下肚,兄弟义结金兰。阿桂柔声一句“升哥”,朱升的心墙便塌了一半。军统站长陈恭澍见火候差不多,抛出五万元赏金——这在当时足够在重庆买两进深宅。朱升犹豫:“老爷救过我。”陈恭澍并不催,只淡淡提醒:“救命之恩重要,还是国仇家恨重?”这话击中了他的软肋。 1940年10月11日夜,寒露刚过。朱升照旧在厨房磨刀,说是准备第二天的“佛跳墙”。菜刀寒光闪闪,他却停了十几次手,脑中轮番出现傅的笑脸与北平城头的义勇烈士。凌晨两点,他终于把尖刀塞进菜篮,轻步穿过走廊。那条走廊此前被他故意润滑了地砖,哨兵巡逻时鞋钉踩上去发不出声。 门轻轻推开,傅筱庵侧身睡得很沉,桌上还有半本没读完的占星书。朱升愣了几秒,忽听院墙外犬吠,他猛咬嘴唇,刀起——血溅床幔。他没有给对方反应时间,连砍五下,人头滚落地毯。屋里一片死寂,窗外栀子花的香味刺鼻。 他提篮出门时,遇到夜班侍卫,随口道:“市长吩咐早点去市场买海参。”侍卫打了个哈欠,完全没疑心。一个钟头后,军统接应车停在四川路桥下,朱升换上工人服装,上船离岸,逆江而上。天刚亮,《申报》记者已赶到现场,只见满屋狼藉,白俄保镖跪在廊下号啕,谁也说不清头目怎么死的。 朱升抵达重庆时,陈恭澍递上五万元票子。他没多说,只问:“阿桂呢?”“后会有期。”这句回答外人听来无味,朱升却像突然失重。多年以后,他在嘉陵江边开了一家面馆,不再谈旧事。偶尔客人提及傅筱庵,他总沉默,转身去给汤里多添一勺葱花。 从军统角度,朱升是“一次性工具”,戴笠却相当得意——二十三名保镖、一群白俄雇佣兵、防不住厨房里的一把菜刀。他在向蒋介石的报告里用了四个字:干净利落。日方惊觉后加强对汪伪要员的保护,延迟了不少伪政权的计划,这算战略层面的额外收益。 有人问,暗杀是不是快意恩仇?答案并不浪漫,它更像枯燥的算术题:成本、风险、收益、替代方案。傅筱庵之死,看似义气冲天,背后却是缜密推演。值得一提的是,朱升拿到赏金后寄出三千元给东北老家,在村口修了块刻着“五常勿忘”木牌,算是给自己找个心理出口。 抗战胜利后,傅筱庵墓碑被群众推倒,连骨灰盒都不知去向。档案里关于他的最后一行字是“叛国者,定级特甲”。朱升则在一九八二年病逝,留话给子侄:“厨子也能杀敌,别小看自己。”这个故事在坊间流传多年,被当作军统经典案例。事实上,它更像一面镜子:在民族存亡的关头,再密不透风的保镖队伍,也挡不住人心的选择。