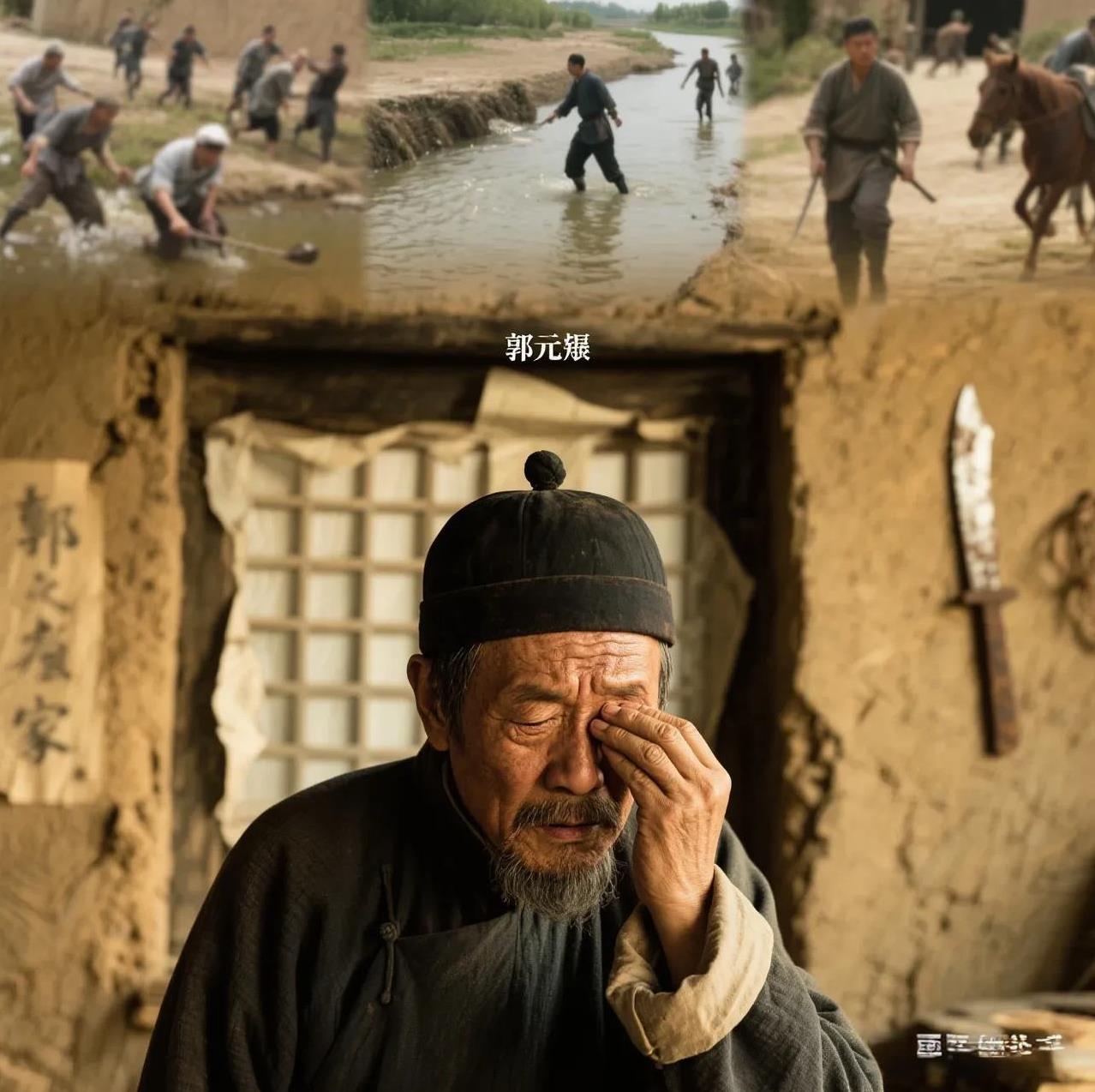

唐朝有个县尉叫郭元振,绑架掠卖了一千多人,本来其罪当诛。抄家的人去他家一看,家徒四壁,只有一摞一摞的兵书。 抄家的衙役们扛着水火棍进了郭元振家,本来都憋着股劲儿——这可是绑了上千人的主儿,家里没堆成山的金银也得有几箱绸缎吧?结果跨进院门就愣了:土坯墙掉着渣,窗纸破了好几个洞,正屋门轴吱呀作响,推开门一看,除了一张缺腿的木桌、两条长凳,就只剩墙角堆得整整齐齐的书。 蹲下来翻了翻,全是兵书。《孙子兵法》的纸页磨得发毛,空白处写满了密密麻麻的批注;《李卫公问对》里夹着晒干的芦苇杆,大概是当书签用的;还有些没见过的手抄本,字里行间全是“地形”“阵法”“斥候调度”的字眼,墨迹有的浓有的淡,像是写了改、改了又写。 领头的老衙役揉了揉眼睛。他在县里当差三十年,没少听人说郭县尉“心狠手辣”。去年冬天,有人报官说郭元振带人把河西村的二十多个壮汉绑走了,家属哭天抢地;开春又有商户告状,说他截了商队,把十几个护卫“卖”到了山里。当时县令拍着桌子骂:“这郭元振是疯了?就不怕掉脑袋?” 可现在看着这屋子,老衙役忽然想起些别的。上个月暴雨冲垮了河堤,是郭元振带着人跳进水里堵缺口,三天三夜没合眼,最后累得在泥地里直打晃。有回山里的马匪下山抢粮,官府的兵还没到,郭元振就揣着把锈刀站在村口,身后跟着几十个扛着锄头的百姓,硬生生把马匪吓退了。 正琢磨着,门外传来哭喊声。是河西村那几个被“绑走”的壮汉的爹娘,他们听说郭元振要被问斩,跑过来跪在院门口:“官爷,郭县尉是好人啊!他绑走俺们娃,是怕他们被马匪抓去当炮灰,偷偷送到邻县的军营学本事了!” 这话让衙役们更懵了。有人赶紧去查卷宗,翻到郭元振上个月递上去的文书,上面写着:“本县西境马匪猖獗,百姓子弟多被掳掠。振无兵无权,只得假‘掠卖’之名,护稚子入营,待其学成,可护乡邻。”后面还附着一张清单,记着那一千多人的名字、住址,备注里写着“张小三,父早亡,母多病,入营学医术”“李狗剩,家有良田三亩,入营学阵法,日后可守粮仓”。 原来那些被“掠卖”的人,要么是孤儿,要么是家里遭了难的,郭元振怕他们走投无路落草为寇,或是被马匪胁迫,才想出这么个法子。他没要过一分钱,反而把自己的俸禄全拿出来,给这些人置了棉衣、买了笔墨。至于那些被“截”的商队,后来有人偷偷说,那是给马匪送粮草的黑商,郭元振截了货,全分给了受灾的百姓。 抄家的人拿着这些证据回了府衙,县令看了红了眼眶,连夜写了奏折上报朝廷。没过多久,圣旨下来了:郭元振“行事孟浪”,但“心在黎元”,免了死罪,贬为西域戍卒。 听说郭元振离开县城那天,百姓们排了三里地来送他。有人往他包袱里塞鸡蛋,有人给他递布鞋,河西村的张老汉拽着他的袖子哭:“郭县尉,您教俺娃认的字,他都记着呢!”郭元振笑着摆摆手,从怀里掏出一本磨破了的《尉缭子》,递给旁边的少年:“这本你拿着,学好了,守好咱这地方。” 后来有人说,郭元振在西域成了名将,打跑了好几波来犯的敌人。他带的兵里,好多都是当年被他“绑走”的那些少年。他们说,郭将军总爱在营里摆个书架,上面放着的,还是当年从家里带出来的那些兵书。 其实啊,这世上的事,哪能只看表面。有的人住着豪宅,心里装的全是自己的算盘;有的人家徒四壁,却把千百家的冷暖都扛在肩上。郭元振那满屋子的兵书,写的哪是战法,分明是一个县尉对百姓的承诺——就算只有一把锈刀、一身孤勇,也要护着脚下的土地,护着土地上的人。 出处:《旧唐书·郭元振传》 (注:文中细节基于史料合理演绎,旨在传递担当精神。)