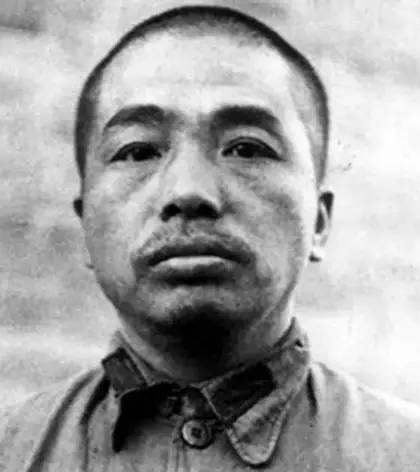

毛泽东同志曾用十句话概括罗荣桓元帅的品格:无私利,不专断,抓大事,敢用人,提得起,看得破,算得到,做得完,撇得开,放得下。而在处理家庭生活及教育子女问题上,罗荣桓的表率作用同样可圈可点。 1937年,在延安,罗荣桓和林月琴结婚。婚后两个月,“七七事变”爆发,战争打乱了新婚的甜蜜。可对他们来说,革命不是一句口号,而是真刀真枪的选择。结婚不到百天,罗荣桓就奔赴前线,留下林月琴一人。 第二年,林月琴到了前线,组织上准备安排她在部队机关工作。听起来顺理成章,但罗荣桓却劝她别来:“最好不要在我领导的单位工作。” 他的理由很朴实:一是地方工作更需要人,尤其需要女同志;二是在他手下干,容易被照顾,反而不利于锻炼。 他真不希望家人因自己得好处,哪怕是一点便利都不行。林月琴听了之后,二话不说,去了地方党委,干得踏实又出色。就这么一个选择,既避了嫌,又立了规矩。 后来在东北,情况类似。1946年,罗荣桓去苏联治病,林月琴一年后跟着回国,组织上又想给她安排个职务。 罗荣桓听说她要当副部长,立即否了:“能干可以,但不需要这个‘长’字。” 结果林月琴就没担任何职务,在哈尔滨自己办了个子弟学校,专门照顾前线干部的孩子。 1947年他回国,安排在哈尔滨休养,组织上给了一栋带院子的独立住宅。那时候正是战争艰苦时期,普通干部大多住的是合住的屋子。 这栋房子确实宽敞,确实舒服,但他硬是多次要求腾出来做办公或公用住房。最后索性搬到谭政家楼下,两家合住。他对谭政说:“你们住楼上,我们住楼下,搭个邻居。” 他主动“往下走”,主动去“将就”。他说得很清楚:“生活不要特殊化,一味追求舒适的生活,讲究吃穿,贪图享受,就要变坏的。”这话,放今天听也不过时。 他对子女的要求,尤其严厉。 他的大女儿罗玉英,在湖南老家结婚多年,听说父亲“当了大官”,就写信试探,想看看能不能“靠一靠”。罗荣桓回信直接泼了一盆冷水:“我是在为人民服务,不是在做官,更没有财可发。”没留一丝幻想。他甚至明说:“不能对我有其他依靠。”这种态度,不是冷漠,而是坚决划清公私界限。 后来,罗玉英到了北京,他让她先去郊区农场锻炼,再谈工作。不是因为她水平不行,而是他希望孩子们靠自己。几年后,她入了党,一步一个脚印走上来,靠的不是“罗元帅的女儿”,而是自己的努力。 再看他的儿子罗东进和女儿罗南下。有一次,学校离家远,家里派车去接。罗荣桓知道后,把全家叫到一起,说得很重:“这是公家的车,不是接你们上学的。”他讲明白了原则:公是公,私是私,不能混。他还专门叮嘱:“以后不准再这样。”孩子们听了也不怨,反而更理解父亲。 后来有一次,两个孩子没赶上车,走了几公里路回家,满头大汗。罗荣桓知道后特别高兴,亲口表扬他们“做得对”。他不是在刻意吃苦,而是在培养子女独立面对困难的能力。他知道,靠家庭背景走出来的人,一旦离开了庇护,就什么也不是。 临终时,他把这份清醒坚持到了最后。他拉着林月琴的手,叮嘱道:“我死后,分给我的房子不要住了,搬到普通的房子去,不要搞特殊。”他也没有留下遗产,只留下一句话给子女:“坚信共产主义这一伟大真理,永远干革命。” 很多人评价他,说他是“最不像元帅的元帅”。他不讲排场,不露锋芒,不争功劳,好像有点“老实”。可恰恰是这份“老实”,成就了他的份量。 毛泽东总结罗荣桓的品格,用了十个短句:“无私利,不专断,抓大事,敢用人,提得起,看得破,算得到,做得完,撇得开,放得下。” 我们总说“革命传统不能丢”,可这“传统”到底是什么?罗荣桓用一生告诉我们,传统不是穿军装、喊口号,而是做事有底线,做人有分寸。尤其在权力和亲情之间,能守得住分寸的人,才配得上“元帅”这个称号。