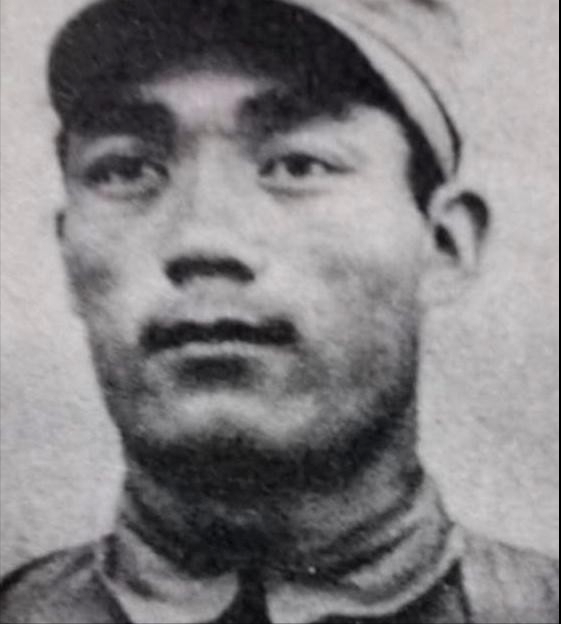

钱学森弹道为什么只有中国能掌握?虽然它的原理已经算是公开了出来,但是想要研究它的技术并不是那么容易的,比如对大气环境的精确探测,以及高强度耐高温的材料,都能劝退一大部分国家。 钱学森,1911年出生在上海,从小就聪明得让人眼红。后来考进交通大学,又跑到美国麻省理工学院和加州理工学院深造,专攻航空工程和数学。那会儿正是上世纪30年代,美国航空技术突飞猛进,他跟着大牛冯·卡门混,很快就成了空气动力学领域的顶尖人才。火箭技术、弹道设计,他玩得风生水起,连美国人都服气。 可好景不长,冷战来了,美国开始怀疑他。1950年,他被扣上“共产主义者”的帽子,软禁了整整五年。1955年,中国政府费尽心思把他接回来。那一刻,他带着满腔热血和一脑子知识,决心要把中国航天搞起来。 回国后,条件差得要命。没设备、没资金,连像样的实验室都没有。可钱学森不怕,他带着一帮年轻人,从最基础的开始干。白天研究图纸,晚上算数据,硬是把中国航天事业从零推到了有。他不光想着发射火箭,还琢磨高超音速飞行器,这种想法后来就成了“钱学森弹道”的起点。 这弹道可不是随便画条线那么简单。它是助推-滑翔式的,飞行器在大气边缘跳来跳去,像打水漂一样,既快又灵活,让人防不胜防。原理听着挺酷,但要真搞出来,技术门槛高得吓人。 想让飞行器以7-8倍音速飞,还得变着花样机动,第一步就是搞清楚大气啥情况。钱学森在美国时就明白,空气密度、温度、风速这些玩意儿稍微变一点,弹道就得跟着调。他回国后,把这套思路带了过来。 中国团队花了大力气,风洞实验做了一轮又一轮,传感器越做越灵敏,数据处理也越来越快。这不是短时间能搞定的活儿,得靠几十年积累。很多国家连基础的气象模型都整不明白,更别说实时用在高超音速上了。中国能行,是因为钱学森打下的底子,加上团队一点点磨出来的硬功夫。 高超音速飞行,温度高得吓人,几千度随便到,普通材料早就化成灰了。钱学森在美国见过高温实验,知道材料有多关键。回国后,他直接推动材料研究,盯着团队一点点突破。 中国后来搞出了能扛住高温的合金,这背后是理论和工艺的双重硬实力。从原料到加工,全链条都得自己掌握。别的国家要么没钱,要么没技术,卡在半路上动不了。中国能成,靠的是工业体系的硬底气和钱学森的眼光。 光有技术和材料还不够,得把所有东西捏成一个整体。钱学森弹道需要设计、制造、测试全套流程无缝对接。中国有国家支持,资源集中,保密也做得好,核心东西从不漏出去。其他国家就算知道原理,也没这条件模仿。 美苏当年牛归牛,可他们心思都在传统弹道导弹上,没往滑翔式弹道使劲。原理公开不假,但真要干出来,得有中国这样的体系才行。 为啥只有中国能搞定?一是钱学森这号人物太稀有,脑子好使又有爱国心,带着团队硬啃技术骨头。二是国家下了血本,战略上全力支持,资源不缺,方向不偏。三是技术积累够厚实,几十年一步步走过来,没走捷径也没偷懒。 看看东风-21D反舰弹道导弹,2015年公开亮相,精准打击海上目标,把钱学森弹道的威力秀得明明白白。后来DF-ZF高超音速飞行器又来了,美国人都头疼。这技术不光是武器,更是战略威慑的底牌。 钱学森2009年去世,98岁,走的时候还在惦记航天事业。他的想法和技术,现在都成了中国高超音速领域的根基。东风系列导弹一次次证明,这条路走对了。未来咋样不好说,但这技术肯定还会影响全球格局。 从钱学森到今天,中国航天从一穷二白到世界前列,靠的就是实打实的努力。他的故事不光是科学家的牛逼经历,更是咱民族自强的缩影。