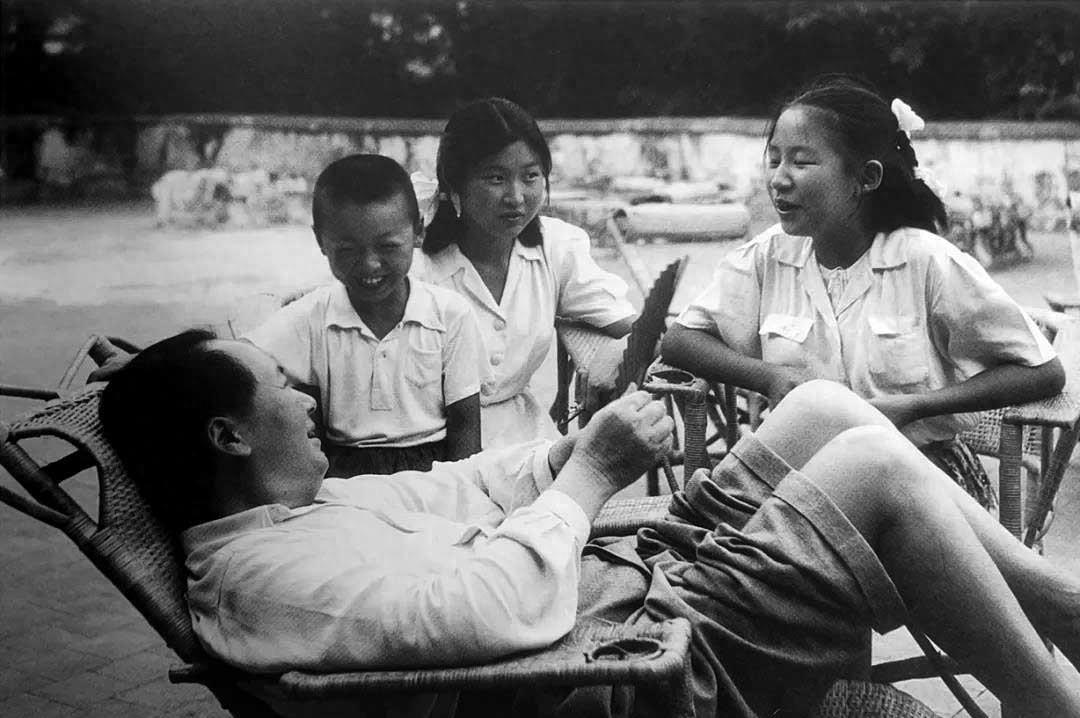

1976年,毛主席逝世前,叮嘱女儿李讷:你以后一定要去见徐龙才一面,但直到20年后,李讷才找到徐龙才! 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! 李讷站在那片雪地上,眼前的老人正默默扫着积雪,她站了很久都没有开口,这个身影她早该熟悉,却在生命中消失了太久。 二十年的寻找终于有了结果,但眼前的一切却和她想象的完全不同,作为毛主席的女儿,她从小见惯了无数曾围绕在父亲身边的人,但只有这个老人,是父亲临终前反复提到的名字。 从李讷的角度出发,她知道自己和徐龙才之间并无太多直接的交集,她小时候不常见他,年少时对父亲的生活也并不关心。 可在生命的最后几年,父亲反复提起这个人,没有长篇大论,只有短短几次叮嘱,足以让李讷明白这个叫徐龙才的老警卫员,对父亲意味着不同寻常的存在。 徐龙才是毛主席最早的一批贴身警卫之一,从五十年代初起便跟随左右,他不是一名普通的安全人员,而是唯一一个经历过主席几次重大健康危机、陪同主席度过数次政治风暴的老兵。 他不善言辞,不参与议论,只专心守护在毛主席身边,他知道主席的作息变化,也清楚主席的饮食习惯,甚至连主席临时起意想去哪里散步都能及时安排。 他不写报告,不做表态,但在关键时刻总能安静站在主席不远处默默守护,这样的陪伴持续了近二十年,直到特定年代的动荡将他调离了核心圈。 毛主席在生命的最后阶段,身体每况愈下,身边围绕的人一批批更迭,可他始终忘不掉徐龙才,那个曾在深夜为他备好茶水,冬日为他添炭保暖,旅途中紧跟车辆脚步不曾掉队的人,成了主席心底最深的挂念。 那是一种源于习惯的依赖,一种来自旧日时光的熟悉,一种在动荡岁月里唯一不曾背离的陪伴,李讷本未意识到父亲和徐龙才之间的联系有如此分量,直到整理父亲遗物时,发现了父亲留下的几张便签,每张都简单写着“找龙才”。 那一刻她才明白父亲的最后遗愿并不仅是国家的事,而是内心某段私人情感的寄托,她开始四处打听,可这个名字像从历史中消失了一样。 旧档案只停留在五十年代的登记,后续几乎没有明确去向,李讷走访了无数曾在湖南工作的老同志,去了多个退役军人安置点,也去过几处父亲曾经常去的地方。 屡屡落空却没有让她停下脚步,每一次失望之后,她更能体会父亲的那份执念,直到一次偶然的聚会上,一位湖南退休老干部提及有人在长沙公园里见过一个年老的清洁工,自称曾在北京担任过特别任务。 李讷立刻赶赴长沙,从公园管理处查到那个老人几年前因身体原因离开岗位,没人知道他的住处。 她并没有放弃,而是顺着老人留下的只言片语一路追查,最终在韶山毛主席故居附近找到一名从未登记过的扫地工人,老人多年不与外界联系,身上只有简单行李和一个破旧铁盒。 李讷打开那个铁盒,看到整齐排列的手写日志,才终于确认老人正是徐龙才,从1954年起,徐龙才每日用普通的钢笔记录主席起居,直到1971年他被调离。 当年那段特殊的政治环境使他被迫离开主席的身边,主席送别那天,未曾开口说话,只站在窗口望着他离去的背影,徐龙才被转往基层,经历了多次调动,直至被分配到韶山清洁岗位。 他拒绝所有组织上的补偿安排,坚持以普通人的身份生活,李讷把父亲遗留的叮嘱告诉了他,老人只是平静地说:“我知道主席一定会想起我,但我也知道自己不能再回去了。” 他用简短的话语交代了自己的去向与生活状态,多年间,他未曾踏入过中南海一步,但每年都会在主席生日和逝世纪念日回到韶山故居,自费买香烟和肉菜,在主席故居门口简单摆上一份家常饭菜,算是为老人守一次夜。 从那以后,李讷每年都会回韶山陪他一起守夜,他们不再多言语,但李讷知道这份陪伴是在替父亲完成未竟的牵挂。 徐龙才逐渐年老,腿伤加重,肺病也日益严重,他婉拒李讷提出的治疗和搬迁建议,只坚持留在主席曾经的故乡。 1998年冬天,他因肺气肿恶化去世,未留下过多遗言,李讷遵照父亲的遗愿,安排他的骨灰安葬在韶山一处安静角落,墓碑上只有简单四字“忠诚守护”。 她把他的手写日志整理成册,存放在毛主席纪念馆的一隅,未做过多宣传,这个故事最终没有被大肆宣扬,却在内部被传颂。 徐龙才没有选择成为被歌颂的人物,而是用最普通的方式守护了那个特殊的历史人物最后的私人时光。 李讷用自己的方式还原了父亲内心深处最柔软的一段往事,而那个破旧铁盒里的字迹成了记录时代最真实温度的见证。

赟龙

一起伟大