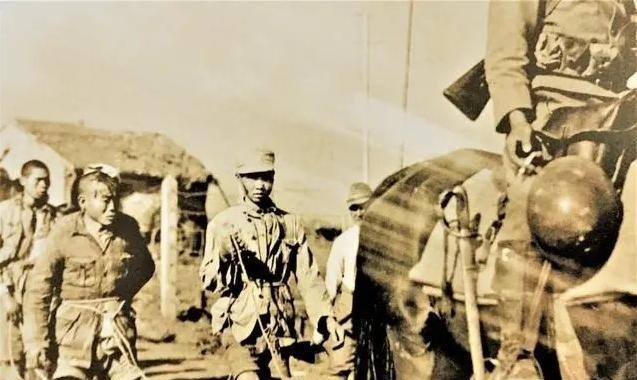

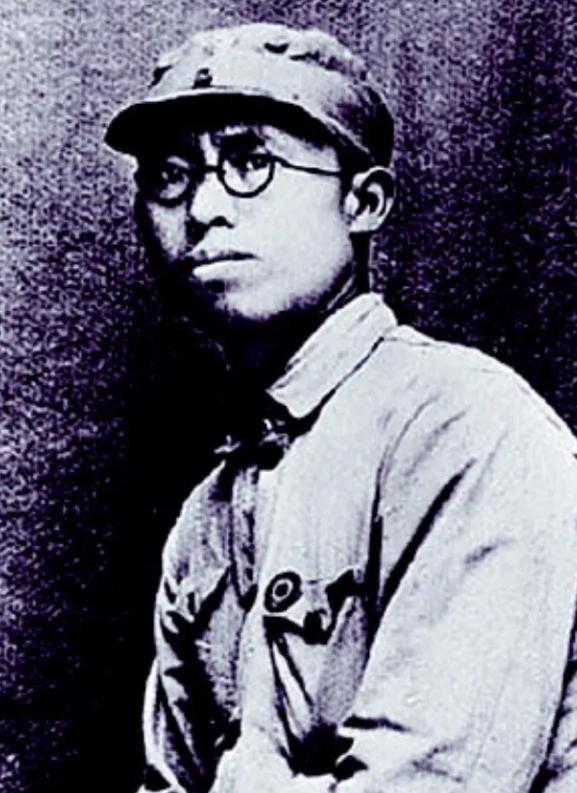

战后,广州军区副参谋长郑波调研了9个团,发现只有一名战士在俘虏逃跑时用过一次刺刀,其余再也没有人用过。他由此认为,步兵分队的刺杀训练应该进行大力改革,不能再把主要精力放在这上面了。 刺刀寒光闪闪,战士们挥汗如雨地练刺杀,可战场上真用得上吗?战后,广州军区副参谋长郑波带队跑了9个团,翻遍训练记录,找老兵聊实战,发现只有一人用过一次刺刀,抓逃跑的俘虏时捅了一下。这让他坐不住了:天天喊“杀”,练得口干舌燥,浪费时间干嘛? 郑波,1920年12月生于河南洛阳关林镇大屯村,原名郑士虎。七岁进村里私塾,九岁上小学,1932年考入洛阳县第一小学,15岁进入河南省立洛阳中学。1938年7月,他加入石友三的第六十九军教导总队,担任副班长。1939年4月,部队改编,他奔赴中共中央北方局,改名郑波,投身革命。抗战期间,他在太行山敌后游击队作战,参与多次小规模战斗。解放战争中,他随军南下,参与解放华南战役,展现指挥才能。1950年代初,他被任命为广州军区副参谋长,负责训练与作战规划。 1950年代中期,广州军区组织步兵分队训练,刺杀科目占了大头。战士每天花数小时练习突刺、上挑、横扫,口号喊得震天响,队列整齐得像尺子量过。郑波注意到,训练耗时长,战士体力消耗大,但效果存疑。他决定带队调研,跑遍军区9个团,翻看了训练日志,与基层官兵交流实战经验。结果让他吃惊:几千名战士中,只有一次记录显示某战士在押送俘虏时,因俘虏逃跑,用刺刀制服过对方,其他人从没在实战中用过刺刀。 郑波在调研中查阅了各团的战斗记录,发现解放战争中,火力压制和手榴弹投掷是主要作战手段,刺刀几乎派不上用场。他走访基层连队,了解到战士们在训练场上练刺杀练得满头大汗,但战场上更多靠步枪射击和战术配合。一次调研中,他查阅某团的训练计划,发现刺杀科目占了训练时间的近三分之一,而实弹射击和夜间战术训练课时严重不足。郑波认为,这种训练模式跟不上现代战争需求,必须改。 回到司令部,郑波整理调研数据,写成报告。他指出,刺杀训练的分解动作,比如口号、队列、动作标准,耗费大量时间,却对实战帮助有限。他在会议上提出,现代战争中,火力协同、机动战术和精准射击才是核心,刺刀的用武之地少得可怜。报告建议大幅压缩刺杀训练课时,保留其作为培养战斗意志的辅助手段,把更多时间用在实弹射击、班组战术和夜间作战训练上。 报告提交后,军区领导组织讨论。部分老军官认为,刺杀训练能锻炼战士的血性和纪律,贸然削减可能影响士气。郑波则强调,血性不能只靠喊口号,实战能力更重要。他组织专家小组,结合调研数据,制定新训练方案。新方案将刺杀训练时间砍掉一半,增加了实弹射击和战术演练课时。郑波还推动引入简易射击靶场,提升战士射击精度。 改革推行初期,阻力不小。基层教官习惯老一套训练方式,觉得刺杀训练简单易操作,改起来费劲。有些连队执行新方案时敷衍了事,依旧花大时间练刺杀。郑波发现问题后,多次下部队检查,亲自审阅训练计划,确保新方案落地。一次演习中,某连队因缺乏火力协调训练,配合失误,暴露了老训练模式的短板。郑波借机推动改革,要求各团严格执行新大纲。 1950年代末,改革效果显现。广州军区部队在多次演习中,火力协同和战术机动能力明显提升,受到上级表扬。郑波的理念逐渐被认可,刺杀训练不再是训练重点,更多精力放在了射击精度和班组配合上。他还推动军区优化训练装备,增加模拟靶场和夜视器材。1960年代,郑波因改革贡献突出,获军内外表彰。他继续在广州军区任职,专注于部队现代化建设,案头常堆满地图和训练报表。 退休后,郑波定居广州,住在一栋老式楼房,生活简朴。他常与老战友聚会,聊起当年的军队改革,语气中透着自豪。他认为,军人要以实战为本,训练得接地气,不能花拳绣腿。郑波的改革为军队训练现代化打下基础,影响深远。他逝世后,军区举行悼念仪式,礼堂摆满鲜花,墙上挂着他的照片,以表彰他对军队建设的贡献。

练习刺刀对士兵的战斗意志的培养具有巨大的益处。短兵相接与远程互射对士兵心理的影响是完全不同,没有经过近战训练的士兵,在短兵相接时很可能会胆怯甚至退缩。

步兵单兵五大基本功:射击,刺杀,投弹,爆破,土工。这是必须要练的。不能有了无人机就不会开枪吧,不能有了机器人就不要兵吧。看清楚人家提的改革意见是不要把刺杀训练放在主要,那还是要的。

练习刺刀匕首战,就是练胆。没有子弹,枪不如烧火棍。城市巷战,落单野外生存时,刺刀匕首还是很有作用的。

用户13xxx69

刺刀作用不大,但又有训练必要。只要不搞整齐划一的形式,花不了太多时间。要能基砂刺杀动作,连刺一百刺即可。不用太花招。不用太整齐。实用就行。

慧无伤 回复 07-20 11:03

都打到这地步了你还想刺刀?努力造飞机大炮才是真的。对面有你没有刺刀解决不了问题,双方都没有,谁先补上军火谁优势

黑板擦 回复 07-21 09:46

前阵子流传国内外各视频平台的乌克兰士兵被俄士兵用匕首杀死的视频看过没?他们为何不用枪啊

致敬乌雅兆惠

你也说了,五大基本功。原来拼刺刀比重太大。不是不练拼刺刀,是降低比重。

小小大魔王

刺杀操还是得练,不练就没人会了,隔了十几年就只能看视频学了,精细的部分从此失传,部队的训练时间是足够安排刺杀操的。

和风 回复 07-20 14:47

贴出新闻出处 看看

原来昵称可以改啊 回复 和风 07-20 18:17

前段时间网上有视频的

烟火

刺杀练的出神入化不如对手一颗子弹,你想跟对手近身搏斗可也得对手愿意啊。

黑板擦 回复 07-21 09:49

前阵子流传国内外各视频平台的乌克兰士兵被俄士兵用匕首杀死的视频看过没?

SEA KING 回复 07-22 07:49

练刺刀就是练胆气,刚枪就是看谁胆气足

苏州园

刺杀训练是练人的胆量!

人老话多

年轻时第一次打架,第一次拿铁棍和砖头往别人身上招呼心里很怕,打到后来就不怕了,而且越打越有勇气。打架的次数多了就觉得无所谓了。所以练刺刀其实是在练胆量。

云海 回复 喷毛子加钱喷乌鸡系统扣钱 07-20 09:38

不一样的,近距离格杀跟远距离狙杀区别很大,就跟许三多一样。更别提现在的俄乌战场无人机投弹了,就跟玩手机游戏式的。

喷毛子加钱喷乌鸡系统扣钱 回复 07-19 23:59

你能拿铁棍练胆量部队同样可以用射击手榴弹火炮练胆量

龙歌

刺刀是子弹射速慢,单发手拉枪击时代以及子弹匮乏时代的辅助攻击手段 ,半自动,全自动普及后,子弹供应到位情况下,刺刀使用频率大大下降了,不再是主要输出手段了。

致敬乌雅兆惠 回复 07-20 23:15

但是是精气神。

中楚洪城

刺杀训练必须保持,应加强实战性对抗训练,锤练士兵血性胆气,否则,大炮一响,敌兵接近,操控先进武器的人员就大有可能腿发软,手发抖,不战自溃。

用户85xxx42

现在一次性火箭筒,一次性单兵导弹了。攻坚火力更猛。步枪都不是主要作战武器了。

枯萎的野草

不要为了一个否定另一个。你是觉得一个工人与技术人员谁更好。可能工作中百分之九十九知识用不上,就这一个可能要你命。现在都电脑前操作了,远离战场,是不是枪都不需要摸了。就一次敌人偷袭,一群小白兔站着列队吗?体能,血性,不是现在战争不需要了吗?照你理论,用不上

笨笨 回复 07-20 11:39

不能以篇盖全,这只是一个偏重度的问题,就像现在空军训练难道重点都在练狗斗?不能重点放在刺杀上,这点绝对没有错。

扬州慢

近身肉搏刺刀见血,真正上了战场这才是勇气来源

用户16xxx40 回复 07-19 12:06

没错,拼刺刀练的不是技术,是精神!

奶瓶砖家

可以练,但不能影响战斗力。今天你不花时间去研究无人机,明天就拿刺刀去刺人家的无人机炸弹!

龙晓

要是刺刀没用,那叠豆腐块有用吗?刺刀和叠豆腐块都是为了锻炼军人的意志和精神!

at1294 回复 07-21 12:25

什么时候取消的?

大漠 回复 07-23 04:59

胡说八道,只是演习时拉练时取消。刺杀科目大约在上世纪90年代有几年取消过,1997年还是1998年又重新恢复。

我心飞扬

这里也说了刺杀不再是主要科目,并没有取消

汉末长歌

2004年5月,英军巡逻队在巴士拉遭遇上百名武装分子伏击。弹药即将耗尽时,指挥官下令全员上刺刀冲锋,最终击毙35名敌人并成功突围。 2017年7月,SAS小队在摩苏尔附近遭IS伏击,弹药耗尽后决定以刺刀冲锋突围,最终击毙12名敌人并全身而退。 英军在马岛战争(1982年)和阿富汗战争(2009年)中也曾多次使用刺刀冲锋战术,尤其在弹药耗尽或遭遇伏击时,该战术成为绝地反击的重要手段。而面对英军刺刀冲锋,伊拉克武装分子和阿塔全都是士气崩溃,抱头被杀。

凡人一语 回复 07-22 12:15

这难道不是证明拼刺刀是最后选项吗?

风轻云淡

敢于刺刀见红的部队,才是精锐!

大极奖门人

刺杀可以练,但不用长时间练!真正上战场刺刀可以不要,带多几发弹好了

chaboshi

现代化军队的拼刺训练更多的是战斗精神锻炼,二非战斗技能训练

南若妖

照他的观点,队列训练也过时了。

原来昵称可以改啊 回复 07-20 18:21

人家说了,练士气的不能没有但不能是大头

南国邕人

难道抗美援朝电影里的拼刺刀都是假的吗?

黑板擦

对手有许多种杀死对方的方式,刺杀便是其中一种。碰到对手来刺杀的这种情况你是等死?

用户17xxx00

刺杀练的是钢铁意志,敌人有飞机大炮我们有钢铁意志,现在我们也有飞机大炮,更不能把钢铁意志丢掉,否则就如同朝鲜战场上的美国佬

用户37xxx63

练过刺刀的部队打仗胆量更足

哈哈

面对面拼刺,练得是勇气和自信

用户70xxx49

对,对待俘虏的时候,终于能用上刺刀匕首了。

用户18xxx30

没有子弹了或敌人冲到眼前就投降呗、是这意思吧?

牛皋

核弹用了吗

暗夜

这个不练??打实力不对称的国家是可以不用。打实力相当的国家。最后都是打的弹尽粮绝。白刃战。你不能觉得很少用到就忽视。真到要打白刃战的时候你要啥办?

愤怒的萝卜

刺杀练配合,可以不主用但不可不会

原来昵称可以改啊

特殊情况可以改训练重点啊

乐乐

60年代大练兵大比武那会儿刺杀还是主要内容

GGG

问题是天天练剌杀,荒废了其它项目提高作战水平就不行,解放后的敌人已不是日本鬼子那一套,火力输出很重要

凡人一语

练刺刀本身就是思维就停在冷兵器时代,也就抗日战争时期没弹药不得已而为之的练兵方式。现代战争的短兵相接少之又少。比如打了三年多的俄乌战争,有几次是面对面的肉搏的?有是有,无关战局痛痒。还有前段时间的印巴和以伊冲突,双方人影都看不到,如果谁把训练都把时间主要用在拼刺刀上,这和举白旗应该没多大区别。

菜ゞ尐白

[哭着笑]人家又不是不练,是改少时间!

用户18xxx55

与练过散打与没练过的有巨大的区别,日本人重视刺杀训练,小学生体育课就有刺杀训练课程,一直到初中。主要是培养藐视敌人战胜敌人的豪迈气迫。

格萊娒德林

重刺刀训练可能还是受抗战日军影响[裂开]

黑板擦

俄乌士兵搏斗的视频才过去半年呢

COO狮头鹰

用得上用不上两说,但刺刀见红的精神不到丢

燕明·桃园读书舞剑

可以适当练几天,但绝对不能占用过多的时间去练剌杀。当年思想保守,认为半自动步枪精度比冲锋枪高,结果步兵班只有班长副班长配冲锋枪,其余战士配半自动步枪,反击战时我军步兵火力明显弱于全部使用冲锋枪的敌人,吃了大亏,教训深刻,从此立刻取消了半自动步枪。固步自封,墨守陈规,不思进取就是愚昧,是战斗力的大敌!!!

AMX 13 90

刺杀是训练抵抗本能改变本能习惯的,比如跳伞在地面训练很久才能上

夏日芒果

你这个战后的说法太笼统了吧?哪个战争?

随意

提高军队的技战术水平,适应现代战争的需要。

旅途

不同时代的战争,要求的技能侧重点也不同,与时俱进很有必要。

SEA KING

不说双方白刃战,就说双方互射,你猜是胆气壮的打得赢还是没胆气的打的赢,就是练胆的

snake

当年二战大练刺刀是因为我军穷!开始几年战斗统计一次战斗平均不到五发子弹!实际操作基本都是给老兵枪法好的人!其他人都是肉搏准备!正好日本兵也穷!短兵相接时要求节省子弹和我们拼刺刀!

用户17xxx10

练习刺杀,练的是胆量、敏捷、爆发力,还可以穿上护具对抗训练,这对青年战士非常有吸引力。

姚春晚

技能只要有用,都要学好用好。战争来时能保命。

用户40xxx68

平时多流汗,战时少流血!

Tiger

狭路相逢勇者胜!拼刺就是亮剑精神!也许实战拼刺机会不多,但勇者精神不能抛弃!

用户10xxx31

巷战、壕沟战还是需要刺刀术的

自由的风

扯淡呢吧!?大桥的护栏可能几十年都用不上一次,难道就把大桥的护栏都拆了?还是以后建大桥取消护栏?

不哭不闹也不睡觉

练刺刀和核弹一样,不是用的,而是用于威慑的。练了可以不用,要用不会就喇嘛了

SEA KING

火力打掉了就不会有接触。。

人间无事人

这就好像现代战机要不要机炮的问题

沉默的星火

军事技能可以不用,但不能不会。

孤楼居士卯金刀

拼剌刀确实是步兵的基本功!但在抗日战争中拼剌刀也是无奈之举!拼不过敌人就得死,因为八路军士兵子弹很少,很快打完了,不拼剌刀就是死,到了抗美援朝时拼剌刀的机会就少了很多,到了中苏战争,中印就更少了,到了中越自卫反击战时就更少了,炮弹洗地全面覆盖,拼剌刀的机会也就没有了

独心

训练刺杀,除了杀敌,更多的是训练士兵的勇气与决绝之心!!!!永不过时!!!!

用户10xxx51

富要拼命刀,穷则造核弹

用户11xxx72

基础后勤决定战术训练方向。

杜杀

真的假的,30 岁就大军区副参谋长了?

Z·罗

人家说的减少训练比例问题,怎么这么多人能看成取消并一大套论理,,,,

燕明·桃园读书舞剑

耍大刀可以培养肉搏的血性,难道部队还要增加耍大刀项目吗?

老子论道上帝小儿

与时俱进,不可荒废

聚时欢声离时愁

从实战实用实际出发目的是好的,但我们最重视的永远是思想工作

老马哥

确实不用大力训练,但还是要保证基本训练。就如同学校训练紧急疏散一样,经常训练肯定不行,但一年训练一次还是有意义的。也许一辈子都用不上,但谁能保证肯定用不上呢?

健健康康的剑客

一胆二力三功夫。第一要有杀人的胆量,第二要有杀人的能力量,第三才是研究杀人的功夫。

没毛病

你们看看原文吧,“。报告建议大幅压缩刺杀训练课时,保留其作为培养战斗意志的辅助手段,把更多时间用在实弹射击、班组战术和夜间作战训练上。”郑老可没说不练拼刺刀了,反而把拼刺刀的意义说的明明白白。只是调整了重点,来适应武器装备的应用。

自然自由

现代战争几乎不给你留有拼刺刀的机会。

用户79xxx84

“杀”声喊的震天响,敌人自然魂归天。

老陈醋

技能胆量都要练。

笨笨塔格

最可笑的就是拿95式短的一丢丢的无托突击步枪练拼刺,只要眼没瞎的都能看出来这货不适合拼刺刀!