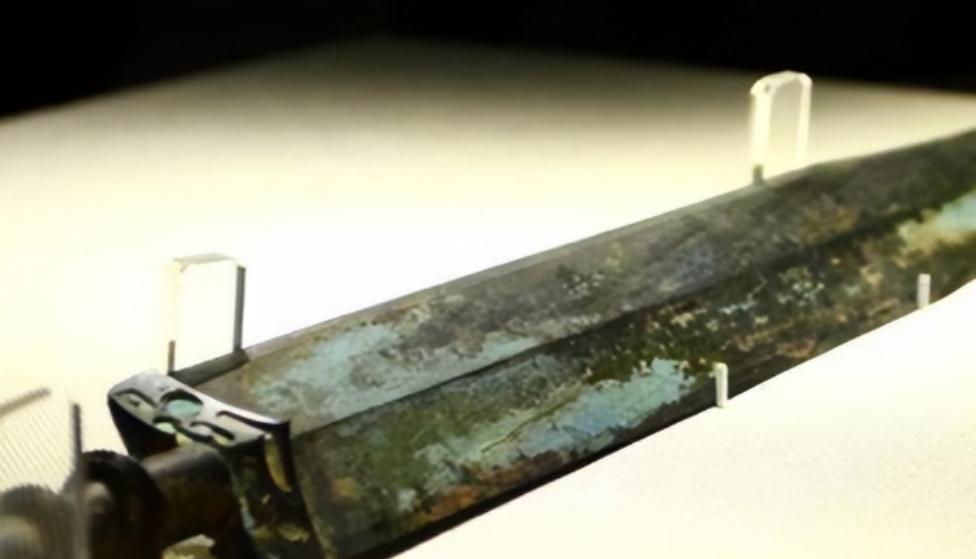

1962年,一位外国人提着一把宝剑,突然来到国家博物馆嚷着要捐献,工作人员接过剑一看,瞬间脸色大变,剑上竟刻有“李秀成”三个字! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1962年夏天,国家博物馆迎来了一件谁都想不到的事,那天上午,门口人来人往,阳光透过高大的门柱洒在地面上,一名外国人提着一把长长的剑包走进大门。 他脚步匆匆,衣着整齐,眼神专注,径直走向服务台,工作人员还没来得及开口,他已经把那件用布包裹得很仔细的东西放在了柜台上,神情严肃地示意要交给博物馆。 工作人员接过那件沉甸甸的东西,解开外面的布,一把古老的长剑呈现在眼前,剑鞘是楠竹制成,表面雕刻着龙凤花纹,银色的箍在剑身两头,鞘端还有一圈暗淡的金饰。 尽管经历过岁月侵蚀,纹路依然清晰,工作人员握住剑柄,慢慢把剑拔出,剑刃一闪,寒光透亮,剑身上的刻字清晰可见,那一刻他的手微微一抖,眼睛死死盯住那三个字——李秀成。 李秀成是太平天国后期的一位重要将领,这个名字在教科书和史料中多次出现,工作人员心里一阵惊慌,心跳加快,他继续仔细检查剑身,在护手与剑肩交接的地方刻着“忠王千岁用剑”几个小字。 剑柄内侧却又刻着“张玉书造”,这让工作人员陷入疑虑,因为在清代的规制里,官员佩剑多由官府专门打造,工匠名字一般不会留在剑身上。 馆里很快传来消息,馆长和几位文物专家匆匆赶来,他们轮流接过这把剑,仔细查看每一个细节,有人用放大镜看花纹,有人轻轻抚摸剑身的纹理。 剑柄和剑鞘上雕刻着鹿鹤同春、喜鹊登梅的图案,这些图案在十九世纪中叶常见于太平天国的器物。 专家中有人说,这把剑确实带有那个时期的工艺特征,也有人提出异议,认为刻上“李秀成”三个字的方式过于简单粗糙,不像是宫廷或军队铸剑的手笔。 一时间,博物馆里聚集了不少人,工作人员站在旁边,馆长和专家们低声讨论着,心里都被这个突然出现的物件牵动着,大家一致决定先详细了解这把剑的来历。 带来这把剑的外国人叫柯文南,他来自英国,是一位研究太平天国历史的学者,他带来的资料显示,这把剑在十九世纪中叶的战乱中辗转流落。 太平天国定都天京后,战事频繁,洪秀全在1859年册封李秀成为“忠王”,并赐给他一把佩剑,李秀成在随后的几年里统率军队,屡次击败清军,成为太平天国后期最重要的将领之一。 1864年春,天京被围,李秀成在苏南督战,临行前把佩剑交给堂弟李世贤保管,李世贤带着这把剑在江浙一带督促部队,途中遭到清军围攻,他将剑交给一名叫吴人杰的将领,希望能保住。 吴人杰后来投降清军,把剑献给了刘铭传,刘铭传又将剑转交给英国洋枪队的指挥戈登,戈登回国时,把剑带回英国。 柯文南在英国读到戈登的日记,里面记载了这把剑的细节和流转经过,他花费多年时间查找戈登的家族后人,在一次偶然的机会从戈登的亲属手里购得这把剑。 柯文南认为,这样的文物不应长期留在异国他乡,于是带着剑回到中国,将它交给国家博物馆。 专家们经过多次比对,认为这把剑的工艺和纹饰符合当时的特点,初步认定它确实出自那个年代,也有专家指出,剑身直接刻主人姓名的做法不常见,这把剑的真伪还有待进一步考证。 随着更多历史资料被发现,剑的来历又出现新的说法,有人从另一份戈登的手稿中看到不同的记载,认为这把剑可能并不是李秀成直接使用的佩剑。 这把剑被妥善收藏在展厅里,游客在展柜前驻足,透过玻璃看着那闪着冷光的剑刃,想象着它在战场上起落的岁月,李秀成的名字刻在剑身上,像是一段被尘封的记忆,在沉默中诉说着那个动荡年代的故事。 无论这把剑最终是否真为忠王佩剑,它都记录着一段历史的流转,也见证了跨越国界的寻觅和归还。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 参考资料:湖北省博物馆馆藏资料及1976年考古记录