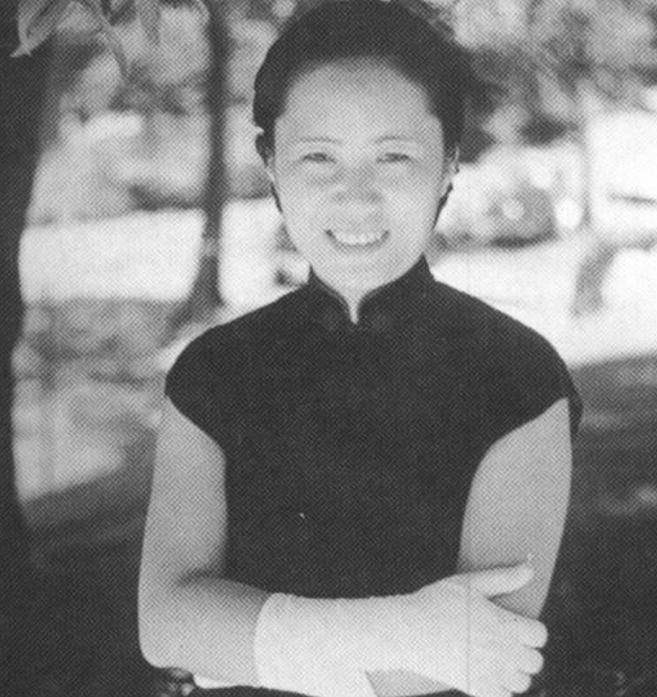

吴健雄:曾为美国造原子弹,逝世后墓碑上写着:一个永远的中国人 1956年12月30日深夜,华盛顿国家标准局低温实验室里灯火未熄,助手小声问:“吴教授,您真敢赌宇称不守恒?”吴健雄握着装有钴60的样品,淡淡一句:“不是赌,让数据自己开口。”一句话,将现场的忐忑压成了针尖大小。 那是她科研生涯的高光时刻,却绝非人生的起点。追溯到1912年5月31日,江南浏河镇的春末带着潮湿花香,一个女孩降生在书香门第。父亲吴仲裔守着几株紫薇,反复念叨“薇薇虽草,亦可济民”。祖父更开明,说女子也能读书做事。名字里的期许,好像提早写下了她不肯平凡的剧本。 旧式中国偏爱男丁,然而吴家偏不肯随俗。苏州女子师范“诚朴”二字,成了少女吴健雄每日晨课前必念的警句;她同时迷上了实验室里闪着幽蓝火焰的酒精灯——那东西比诗词更能抓住她。 1930年代初,东北失守、淞沪战火,电台里尽是凄厉的播音。她在南京中央大学原本读数学,硬是拐进物理系。很多同学觉得“女孩子搞物理太累”,她扯了扯白大褂口袋里的笔,回一句:“国家都快没了,还分男女?” 1936年,她登上“胡佛总统号”,船尾远离上海灯火,海风腥辣。到伯克利不久,英语口音、实验指标、伙食三座大山一起压来。吴健雄常笑说那几年“白天读论文,夜里啃馒头干辣酱”,但私下她在宿舍墙上贴了一张中英文对照纸条:Don’t lose face for China。 1944年春,她接到一封加密任命书,地点:洛斯阿拉莫斯。曼哈顿计划向外界密不透风,她负责跨区实验校正,给临界质量算出最后一串数字。夜里偶有同事嘟囔“亚洲面孔凭啥管关键参数”,她没搭理,只在本子边画了个小小的五角星,然后写下“完成了再解释”。 1945年7月16日清晨,新墨西哥沙漠升起蘑菇云。三周后,广岛长崎相继陷入火海,日本天皇宣告终战。彼时世界为核力量的震荡目眩,吴健雄却在休息室门口怔了很久——那不是兴奋,而是一种复杂到难以言表的沉默。 战后,她留在美国继续深造,对弱相互作用产生浓厚兴趣。1956年,她与杨振宁、李政道密切通讯,决定用β衰变做一把“手术刀”切开宇称对称。零下35摄氏度的低温室里,她带着学生摆弄偌大的铅屏蔽和闪烁计数器,记录下一串颠覆经典的脉冲。外界哗然,宇称不守恒终于坐实。 1957年诺贝尔物理学奖揭晓,杨、李的名字在灯光下闪耀,独缺吴健雄。美国《时代》杂志为此写了整版文章,称她是“被遗漏的女英雄”。旁人替她抱不平,她只是摇头:“荣誉不会改变数据。”这种淡定,像极了她穿了多年的那身旗袍。 旗袍之于吴健雄,不只是衣服,更像一条无声的脐带,把她和中国紧紧连着。深夜翻越实验室铁栅栏时,她常被扯破丝袜,学生劝她换牛仔裤,结果她边贴创可贴边笑:“旗袍提醒我是谁,疼一点算什么。”不得不说,这份执念在异国他乡显得尤为动人。 时间掷到1973年,61岁的吴健雄终于拿到签证踏回故土。飞机降落,她没去大饭店,而是直奔太仓浏河。紫薇枝叶已粗成臂膀,父母却早入黄土。她站在树下,用生疏的苏州话念了一句:“阿要紧,囡囡回来了。”同行的儿子听不懂,只看见她抬手抹泪。 回国其间,她到清华、北大、复旦做学术报告,一口气谈了弱相互作用、CP破坏,还特意提到实验细节:“别嫌麻烦,要和误差死磕。”台下青年挤得水泄不通,有人后来写信说,那天决定读物理。 晚年她依旧保持中国胃,家中常备龙井茶和南京雨花石。偶尔也闹脾气:一次在普林斯顿宴会,侍者把咖啡洒在她旗袍上,她立即返回实验室换干净,再穿回晚宴,“别让人以为中国人邋遢”。这种小事,她看得比论文格式还严。 1997年2月16日,纽约寒流中,她突发心梗。送医途中,她轻声嘱咐家人:“把我葬在紫薇树下。”十天后,棺木远渡重洋,落土江南。墓碑只有一句话:一个永远的中国人。没有职务,没有奖项,没有学位,干净到极致。 墓旁紫薇一到盛夏便花开如云,镇上孩子放学经过,总会好奇这座小小坟冢。老师会说:“那位奶奶在很远的地方做过了不起的实验。”孩子们点点头,又嘻嘻哈哈跑远,仿佛历史和童年都在花香里互不打扰。 如今世界实验设备早已换代,可低温室里那张手写的数据表依旧被珍藏。行内人明白,那些数据背后是上万次枯燥重复,是一个穿旗袍的身影在零下温度里与误差较劲。 科学史从来不缺耀眼名字,但能把“我是中国人”写进墓碑的并不多见。吴健雄做到了,她的坚持像紫薇一样,看似柔弱,却能在酷暑里蓬勃生长,给后来者留下一抹可供仰望的颜色。