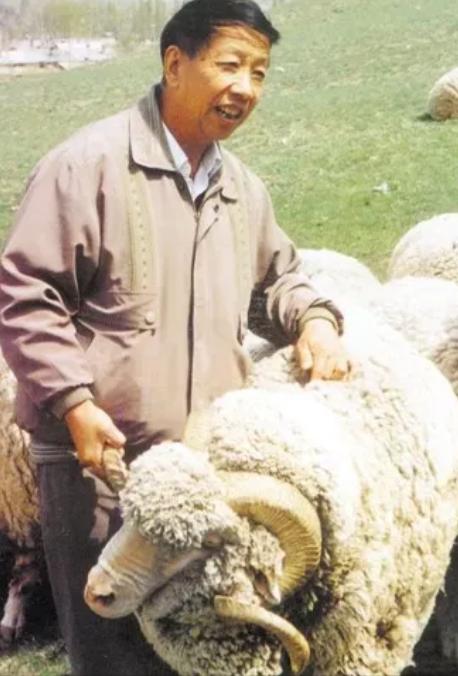

1956年,新疆紫泥泉种羊场出生了一只小羊羔,饲养员激动地拿出自己的洗脸巾把小羊包裹起来,放到被子里,没想到,就是这个饲养员用他的羊震惊了全世界。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1956年冬天,新疆紫泥泉种羊场里,一只刚出生的小羊羔哆哆嗦嗦地躺在冰冷的地面上,风沙从戈壁吹过,羊圈里温度极低,一个年轻的技术员看见这只羊羔时,它全身湿透,呼吸微弱。 他来不及多想,脱下棉袄,把羊羔裹进自己带来的洗脸巾,又塞进自己的被窝,他怕它死了,整晚几乎没合眼,靠体温一点点把这只命悬一线的羊羔保住了。 这个技术员叫刘守仁,那年他才二十出头,是江苏苏州人,从小生活在江南水乡的他,在南京农学院读了畜牧专业,毕业后,他主动要求到边疆去工作。 他没选乌鲁木齐,而是去了条件最艰苦的紫泥泉,当时,这里还不通电,住的是土屋,点的是煤油灯,吃水靠化雪,睡觉要贴着火炉,早上脸盆里的水冻成冰壳。 那时候中国细毛羊育种还停留在空白阶段,本地羊品种以哈萨克羊为主,耐寒耐旱,但毛粗硬,达不到纺织工业的标准。 国家每年都需要大量从国外进口羊毛,价格高,数量不稳定,农业部门决定开展本土细毛羊的育种试验,紫泥泉成为育种基地,刘守仁成了这个试验的关键人员之一。 最初,他们引进了一批苏联的阿尔泰细毛羊,外表好看,毛细度高,可没适应几天就陆续出现水土不服的症状,吃得少,生病多,进了冬季,一半以上的羊都死了。 基地上下情绪很低,大家都不知道该怎么办,这时候,刘守仁开始大量接触当地牧民,他挨家挨户去请教,跟着他们赶羊、喂草、护理病羊,有人说羊羔产得太早,气温低,母羊体弱,小羊抵抗力差,他记了满满几大本笔记。 经过分析,他开始调整繁殖周期,把配种时间向后推,尽量安排在春季产羔,他还改良了羊舍结构,用厚草垫和封闭墙挡住风沙。 为了解决喂养问题,他引进豆饼、麦麸等高蛋白饲料补充营养,提升母羊产后体质,随着一批又一批羊羔出生,他记录每一只羊的出身时间、毛重、毛质、成活率,累计数据成千上万组,手写表格塞满整间屋子。 1960年代初,第一代杂交细毛羊开始展现出明显优势,它们比哈萨克羊毛更细,比阿尔泰羊更适应本地环境。 但还远远达不到工业化应用的标准,刘守仁不断尝试新的组合方案,把祖代、父代、子代都纳入繁育系统,开始探索“血缘级进育种法”,逐步稳定遗传特性,避免退化和近亲交配。 他吃住都在羊圈边上,哪只羊配种了,哪只羊生病了,他一清二楚,他的被子里进出过上百只羊羔,一些母羊难产的时候,他常常整夜守着,亲手接生。 为了提高存活率,他把喂奶时间分成六段,凌晨三点起床给小羊喂奶是常事,1970年前后,军垦细毛羊开始具备稳定品系,被送往各地试养,毛纤维直径控制在24微米以内,单产净毛量超过5公斤,在国内属于上乘标准。 1979年,他和团队选育出“中国美利奴军垦型”,标志着中国细毛羊育种进入国际一流水平,这不是偶然的成功,而是上万次失败试验中筛出来的成果。 这些新品种被推广到二十多个省区,显著提升了国内羊毛自给率,纺织企业第一次可以用国产原料生产高端毛呢。 刘守仁从不夸口,也从不掩饰失败,他写下的笔记本里,既有成功的交配记录,也有整个试验线因意外染疫而全军覆没的全过程。 他说,真正的科研,不是实验室里画图纸,而是在羊圈里啃干粮、挨风沙、盯产房,后来他身体不好,得了关节炎,走路都一瘸一拐,但羊场每天要走几公里,他一次都没落下。 他带了很多学生,不讲理论,直接在羊圈里上课,学生一只只看着羊、摸着羊学育种,有几个学生后来也成了省级研究院的专家。 他鼓励大家用实地观察代替空谈,对每一只羊都做到心中有数,他说过,哪怕你不识字,见多了也能摸出经验,那就是真功夫。 他从苏州到新疆,一干就是六十多年,他一辈子没离开过种羊场,直到八十多岁还在羊圈里转,他去世那年,紫泥泉早已建起了现代化的羊舍和基因测序实验室,技术人员用电脑处理数据,用无人机巡查羊群。 但那块洗脸巾还在羊场展览馆里,挂在玻璃柜中,讲解员会告诉游客,这是一位老技术员在1956年用来救活一只小羊羔的毛巾,从那只羊开始,中国的细毛羊育种走上了属于自己的路。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:环球网——刘守仁:献身边疆60年 一生只为“一只羊”

草莓味糯米糍粑

致敬奋斗一生的科研人员!

晴天

平凡而伟大的一生。