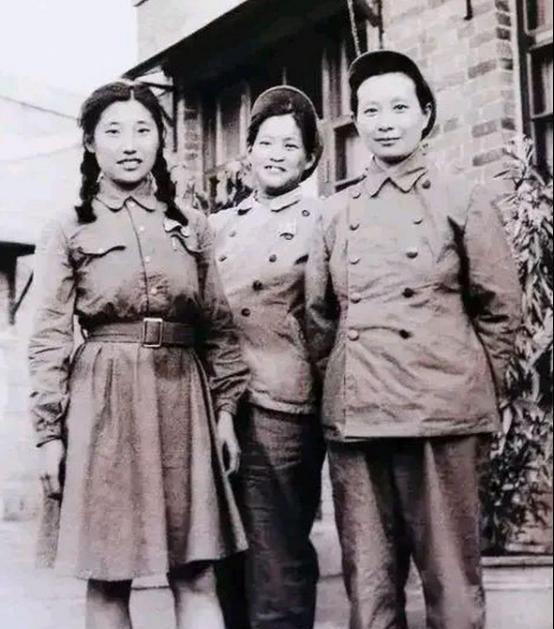

1937年,地主王学文发现一20岁女兵站在家门口,见四下无人,女兵就拉着王学文进入家中,然而,当女兵解开衣襟后,王学文被震惊的说不出话。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1937年冬天,黄土高原上的风像刀子一样刮着,地面上结着厚厚的冰壳,夜里天黑得早,村子里家家户户门窗都关得紧实,王学文刚准备睡下,忽然听到院门被敲响。 他心里一紧,披上棉衣出门,门外站着个年轻女人,身上穿着灰色军装,脸色被风雪刮得发白,喘着粗气。 女人的双脚陷在雪里,肩膀不停抖动,像是随时要倒下,她见到王学文,一把抓住他的胳膊,没等王学文开口,便低头朝屋里走,王学文有些疑惑,便跟了进去。 进了屋,火塘正烧着柴火,屋里有些暖意,女人走到炕边,动作笨拙地解开了棉衣,王学文本来以为她是受了伤要包扎,却看到女人怀里紧紧裹着一个小小的襁褓。 布包都湿透了,隐隐露出里面一个小脸,苍白得像雪,嘴唇乌青,已经没有多少动静,女人将孩子从怀里抱出来,小心放在炕上,用尽最后力气坐在一旁。 她的棉衣里缝着一层破旧的衬布,布缝里藏着干瘪的干粮,还有一枚铜壳子弹,那是削过边的子弹壳,用红布条绑着,像是个护身符。 王学文的老婆听见动静,披衣过来,看见炕上的孩子,惊了一跳,女人嘴唇开合着,嗓子干哑,断断续续地说着,她姓吴,叫吴仲廉,是八路军的指导员。 前不久西路军突围失利,她的丈夫带着部队在前方阻击,她跟着伤员转移,孩子就在雪窝里生的,原本有卫生员帮忙接生,没等剪完脐带,追兵就到了,只能裹着孩子逃命。 山里冷,干粮又不够,孩子病了烧得厉害,她只好撕了衬衣蘸雪水降温,自己嚼干粮糊糊往孩子嘴里抹。 走散之后,吴仲廉在雪地里走了两天两夜,听人说这村有个叫王学文的,心善厚道,便冒着雪夜找上门来,她已经熬不下去了,实在是没法再带着孩子走,只盼着给孩子留条命。 王学文听着,看着炕上瘦得像纸片的婴儿,心里堵得慌,他的家在村里虽说算大户,但前些年也遭了灾,生的几个孩子都没留住,他想起死去的大儿子,死的时候耳后也有颗红痣,和眼前这孩子一模一样。 他不信命,但这孩子像是命里注定要来他家的,王学文的老婆一边用热水擦着孩子的手脚,一边红着眼圈叹气,屋外风雪不停拍打窗户,像是催着他们赶紧做决定。 天亮之前,吴仲廉说她得走,部队要强渡黄河,不能再带着孩子,她从贴身口袋里掏出那枚子弹壳,放在孩子身边。 她没多说什么,只是反复看着孩子,眼睛里全是血丝,出门时她的脚步很沉,雪地上留下深一脚浅一脚的印子,没走多远就被大雪盖住了。 孩子留下了,王学文给他取了个名字,叫王继曾,他怕邻里起疑,便托人放话说是城里穷亲戚家的。 孩子身子弱,奶水不足,王学文把家里仅有的米熬成米汤喂,后来实在不行,他跑了几十里路去县里换羊奶粉,最难时家里断了口粮,王学文咬咬牙,把亲生的侄子送去远房亲戚家,省下的粮食给继曾。 日子一天天熬着,外面消息断断续续传来,说西路军伤亡惨重,很多人下落不明,王学文也不知那女人是生是死,只想着孩子活着才是最要紧的,那年村里鬼子和伪军来扫荡,说要抓“共匪崽子”。 王学文让老婆抱着继曾藏进红薯窖,自己在窖口堆了一层湿驴粪,那股味儿熏得人眼睛都睁不开,敌人掀开几层后实在受不了,骂骂咧咧走了。 过了几年,抗战胜利了,天下太平些了,1950年春天,一个穿军装的女人带着警卫员来到了村里,她的脸被风霜刻着,眼神却还是那么坚定。 她看着院子里那个高高壮壮的男孩子,站在场院里打麦子,肩膀晒得脱皮,头发被风吹得乱糟糟的,女人站了很久没说话,最后走过去摸了摸孩子的头,眼圈一下就红了。 她说自己是吴仲廉,来接孩子回去,王学文从屋里拿出那枚子弹壳,铜壳上多刻了几行小字:“父王学文,母李氏。”吴仲廉拿在手里,半天没说话,只是一个劲地掉眼泪。 她没提自己这些年的遭遇,也没提丈夫早已牺牲,肠子都拖在城墙下,王学文也没说这些年家里挨饿受冻,就像谁都不愿再揭开那些苦日子的旧账。 孩子跟着亲娘走了,王学文站在院子里,看着吉普车卷起的尘土,才想起忘了告诉孩子,他亲爹在城墙上留过一句话,“告诉廉儿,下辈子还打鬼子”,这话王学文最终也没能说出口。 后来王继曾读书、参军,成了军工厂的工程师,每年腊月,他总带着媳妇孩子回老家,给养父母烧火、劈柴,还要在灶膛里埋几个红薯,屋外下雪,他坐在炕头,把养母冻裂的手握在手心里烤着,他说这是自己心里最暖和的地方。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:中红网——《特稿:王学文夫妇抚养红军后代》