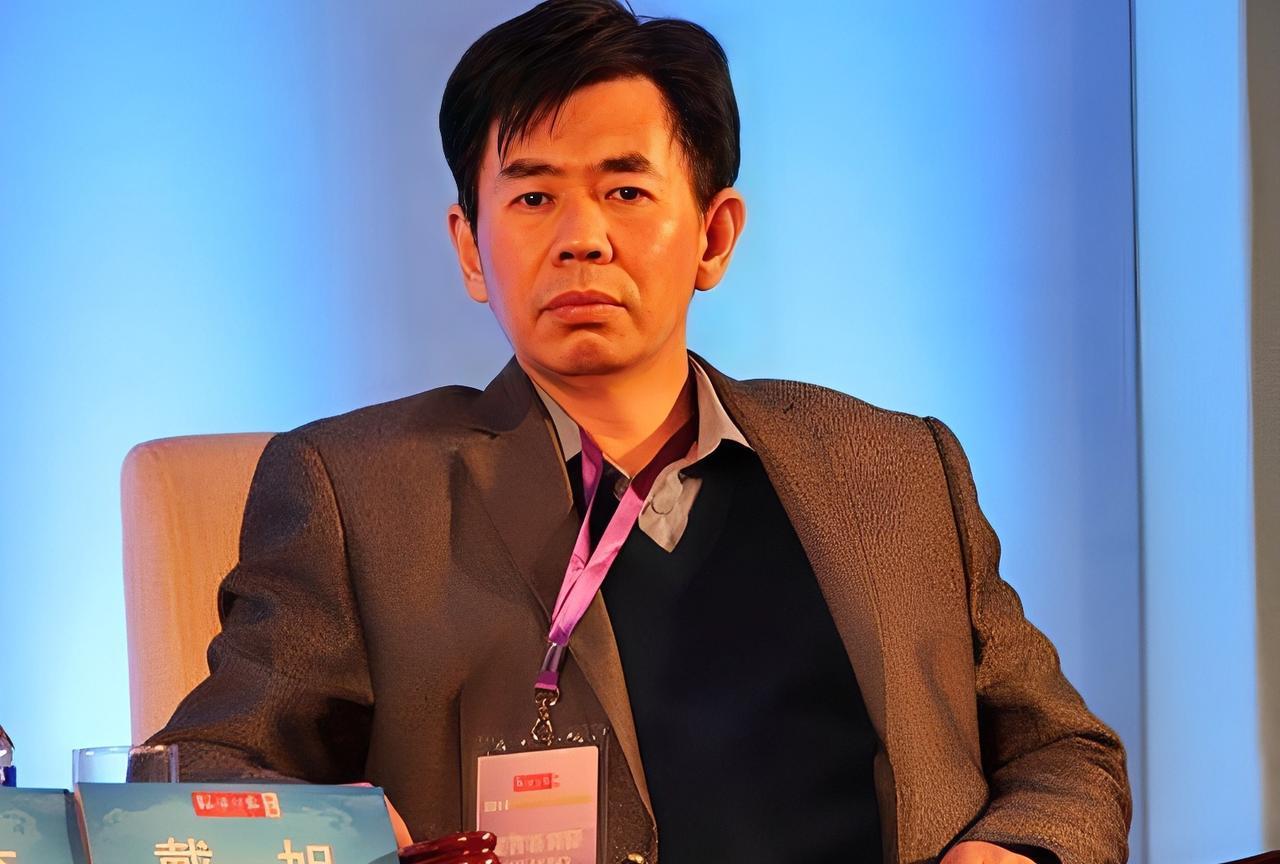

古人修石桥:沉重石块咋拼得严丝合缝?桥拱设计藏着怎样的力学智慧? 现在咱们过的桥要么是钢筋水泥,要么是钢结构,可古人全靠石头修桥,不仅能过车马,还能扛住几百年的洪水冲击,那些沉重的石块能拼得密不透水,桥拱能撑起整座桥的重量,全是古人一点点琢磨出来的门道。 先说说石块拼接的防渗密码,古人没有水泥,却有比水泥还管用的天然粘合剂,糯米灰浆,把糯米煮熟后和石灰、细沙混合,调成糊状,抹在石块缝隙里。 这东西晾干后硬得像石头,而且不怕水,能把石块粘得死死的,北宋营造法式里就记载过这种配方,现在挖出来的古石桥,缝隙里的糯米灰浆还能看到米粒痕迹。光靠粘合剂不够,石块本身得严丝合缝,工匠会把石块凿成榫卯结构,就像拼积木一样,一块石头的凸起刚好卡进另一块的凹槽里,互相咬合着不容易松动,边缘还会凿得特别平整,用磨石反复打磨,直到两块石头贴在一起能挡住水流 , 有记载说,好的石匠能让石块拼接处连刀片都插不进去。 石块的排列也有讲究,桥墩的石块要错缝砌筑,就像砌墙时砖要错开摆一样,不能让上下层的缝隙对齐,这样一来,水流就没法顺着一条缝往下渗,只能绕着石块走,自然就渗不过去了,桥面的石块会铺成中间高两边低的坡度,比路面高 5 厘米左右,下雨时水会顺着两侧的石缝流到桥下,不会积在桥面往石头里渗,有些石桥还会在桥面两侧刻排水槽,把水引到桥墩外侧的滴水石上,直接滴进河里,根本不给水渗透石块的机会。 再看桥拱设计的力学魔法,为啥石桥大多是拱形?因为拱形能把重量分散出去,平桥的话,石块的重量全压在中间,时间长了容易塌;但拱形桥不一样,桥拱的弧形能把桥面的重量、车马的压力,顺着石块传递到两边的桥墩上,就像人挑担子,把重量分到两个肩膀上更省力。古人早就摸透了这个道理,所以哪怕是小石桥,也会做成拱形。 桥拱的形状有讲究,不是随便弯个弧度就行,最常见的是半圆形拱,就像半个月亮,比如赵州桥,这种拱的石块受力最均匀,每块石头都被旁边的石头挤着,越压越结实,拱石得是楔形的,一头宽一头窄,就像切片的西瓜,最中间的那块叫锁石,形状像钥匙,把两边的拱石牢牢锁住,锁石一安好,整个拱就像被拧紧的发条,不会散开,拱的高度也有讲究,一般是桥宽的一半,太高了费石料,太低了承受不住重量,古人靠经验总结出 “拱高与跨度 1:2” 的比例,既省料又结实。 桥墩的设计也在帮桥拱减负,桥墩迎水面会做成分水尖,就是像船头一样的三角形,洪水过来时,分水尖能把水流劈成两半,减少对桥墩的冲击,有些桥墩还会在水面下加防撞石,用大块石头堆在桥墩周围,船要是不小心撞过来,会先撞到防撞石,保护桥墩不被撞坏,桥墩底部会埋得很深,有的甚至深入河床以下 3 米,像钉子一样扎进地里,任凭洪水怎么冲,桥墩都稳如泰山。 古人修石桥还有个试错智慧,修桥前会先做模型,用小石块拼个迷你石桥,放在水里泡、用重物压,看看哪里会裂、哪里渗水,改好了再动工,施工时讲究由下往上:先打好桥墩地基,再从两边往中间拼拱石,每天只拼 3 块,等糯米灰浆干透了再拼下一批,绝不图快,桥修好后,还要在桥身刻上泄水孔,洪水来时能让水流从孔里穿过去,减少对桥身的冲击力,就像给桥开了透气孔,不会被水压憋坏。 从赵州桥到卢沟桥,这些古石桥能站几百年,靠的不是蛮力,而是对石头特性的了解和对力学的妙用:用糯米灰浆让石块粘得牢,用榫卯和错缝让石块不渗水,用拱形把重量分散,用分水尖对抗洪水。 现在咱们看这些石桥,石块接缝处连树叶都塞不进去,洪水漫过桥面后桥身依然结实,这就是古人顺势而为的智慧 ,不跟自然硬扛,而是顺着石头的性子、水流的方向造桥,才能让石桥越用越稳。

![还是古人会生活[捂脸哭]](http://image.uczzd.cn/18378958890841772860.jpg?id=0)