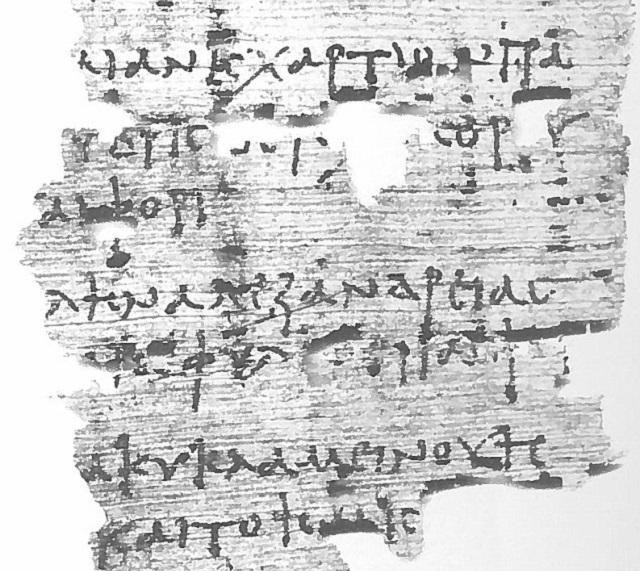

1897年,两名英国牛津学生来到埃及亚明省俄克喜林库斯市外翻找民用垃圾堆,精准地翻出了超过50万张莎草书碎片,70%的古希腊典籍都出自于这里。

2004年,意大利都灵圣保罗银行非盈利基金会投入275万欧元,购买了一批被称为希腊“徐霞客”阿特米多鲁斯的莎草纸,并将这些文献送至米兰国立大学的实验室进行详细研究与保护。基金会原本计划将这些莎草纸捐赠给都灵的埃及博物馆——这座博物馆是埃及之外最大规模的埃及文物收藏馆。然而,博物馆馆长艾莱尼·瓦西里卡对此表示强烈反对。 最初,文献经过C14碳定年测试,结果显示纸莎草纸的历史可以追溯到公元15至85年之间,而其中的墨水成分与公元1世纪的墨水类型非常吻合,虽然与阿特米多鲁斯的时代并不完全对得上,但即使是赝品,这些纸莎草纸也有着至少2000年的历史,因此可以算作是文物。然而,随着进一步的测试,专家最终揭露了文献的真相——这些莎草纸的制造者是19世纪的著名文物伪造者康斯坦丁·西蒙尼德斯。 西蒙尼德斯精通伪造古文献的技术,他将纸莎草纸放置在锌网中,然后进行酸处理,通过这种方法模仿出两千年的“做旧”效果,再用古老墨水在纸上伪造内容。最终,他成功地伪造出了“阿特米多鲁斯”的作品。这一揭示让人们对这批莎草纸的真实性产生了疑问,也让我们重新审视了文物造假的深远影响。 1897年,来自英国牛津大学的两名学生决定去翻找废弃的垃圾堆。令人惊讶的是,这两名学生居然在这些垃圾堆中发现了超过50万张莎草书碎片,其中还包括欧几里得的《几何原本》残篇。这个所谓的“偶然发现”就像是天上掉下来的馅饼,让人不得不对这种“翻垃圾堆”式的考古发现表示质疑,这种“有目的的偶然”背后,是否隐藏着某种伎俩。

2014年,牛津大学的一间办公室里,几名研究人员正专注地盯着电脑屏幕。屏幕上显示的是"古代生活"项目的最新数据:短短几年间,已有近15万张古埃及莎草纸文献被成功解译。然而,这批改变了古希腊文献史的珍贵文物,最初的发现地点却并非人们想象中的宏伟陵墓,而是一处普通的古代垃圾堆。 回溯到1897年的埃及,考古热潮正席卷这片古老的土地。欧洲各国的考古队伍纷纷涌入,争相在金字塔、陵墓等显赫遗址中寻找文物。就在这片热闹非凡的考古大潮中,两位牛津大学的考古学专业学生Bernard Grenfell和Arthur Hunt却选择了一个让人意想不到的研究方向。 1897年的冬天,两位学者带着他们的考古队来到了俄克喜林库斯市外的一处沙丘。这里的地形与普通的沙丘略有不同,堆积的层次也展现出人为活动的痕迹。当其他考古队还在专注于显赫的古迹时,他们已经开始了在这片看似平凡的区域的发掘工作。 这个决定很快就得到了回报。随着发掘的深入,一片片莎草纸残片开始出现在沙土之中。这些纸片的数量之大,远远超出了他们的预期。

深埋的位置避免了阳光直射,干燥的环境则极大地减缓了纸张的降解速度。后来的统计显示,这处垃圾堆中出土的莎草纸碎片数量超过50万张,其中70%的内容都与古希腊典籍有关,这一发现的重要性远远超出了当时任何人的想象。 以色列文物局曾获得一份莎草纸信件的碎片,经过鉴定,该莎草纸的历史大约已有2600年。这片信件残片上写有四行不完整的古希伯来语文字,其中以“致以实玛利……”开头,尽管年代久远,字迹依然清晰可辨。 与此相比,中国的考古发现中,竹简主要来源于战国或秦汉时期,春秋时期的竹简则极为稀少。春秋时期竹简之所以难以保存,主要是因为它们距今已有较长历史,经历了时间的侵蚀,导致大部分竹简已经腐烂。 而战国时期的竹简,尽管比春秋时期稍新,但许多在出土时的状态就像“煮熟的面条”一样,需要非常小心地分离,这个过程可能需要经过100多道工序,使用各种药水进行浸泡,甚至需要几年的时间来完成。由此产生的疑问是:莎草纸怎可能比竹简更耐保存呢? “庞贝古城”一直以来都颇具声誉。近年来,这座古罗马城市的“出土文物”多次被送到中国进行巡回展出。据称,庞贝古城曾有约10000至12000人居住在城墙内和附近地区,直到公元79年维苏威火山的喷发。火山爆发时,熔岩和火山灰淹没了整个城市。 火山喷发的岩浆温度高达1000℃,足以摧毁所有生命,几乎所有的物质都被熔化或气化。想象一下,当1000℃的岩浆掩埋了庞贝城,几乎不可能再有任何东西能够幸存。然而,令人惊讶的是,考古学家在庞贝古城遗址中发现了大量保存完好的壁画。这些壁画不仅数量众多,而且色彩鲜艳、图案清晰,仿佛火山爆发的那一刻仍然在展示古罗马的辉煌。 与西方考古的发现方式不同,中国的考古工作通常会在一个遗址中发现大量的相关文物。即便偶尔发现某一件单独的文物,也往往会在周围发现与其相关的物品。例如,在镇江的一次偶然发现中,农民在田里挖出了西周的“宜侯夨簋”,随后又在周边发现了“烟墩山土墩墓”。

用户57xxx04

比起作假的欧美,国内的畜牲更该杀!

用户11xxx87

这不就是拼音字母吗,啊你看我们民族多伟大,几千年前就发明了字母,