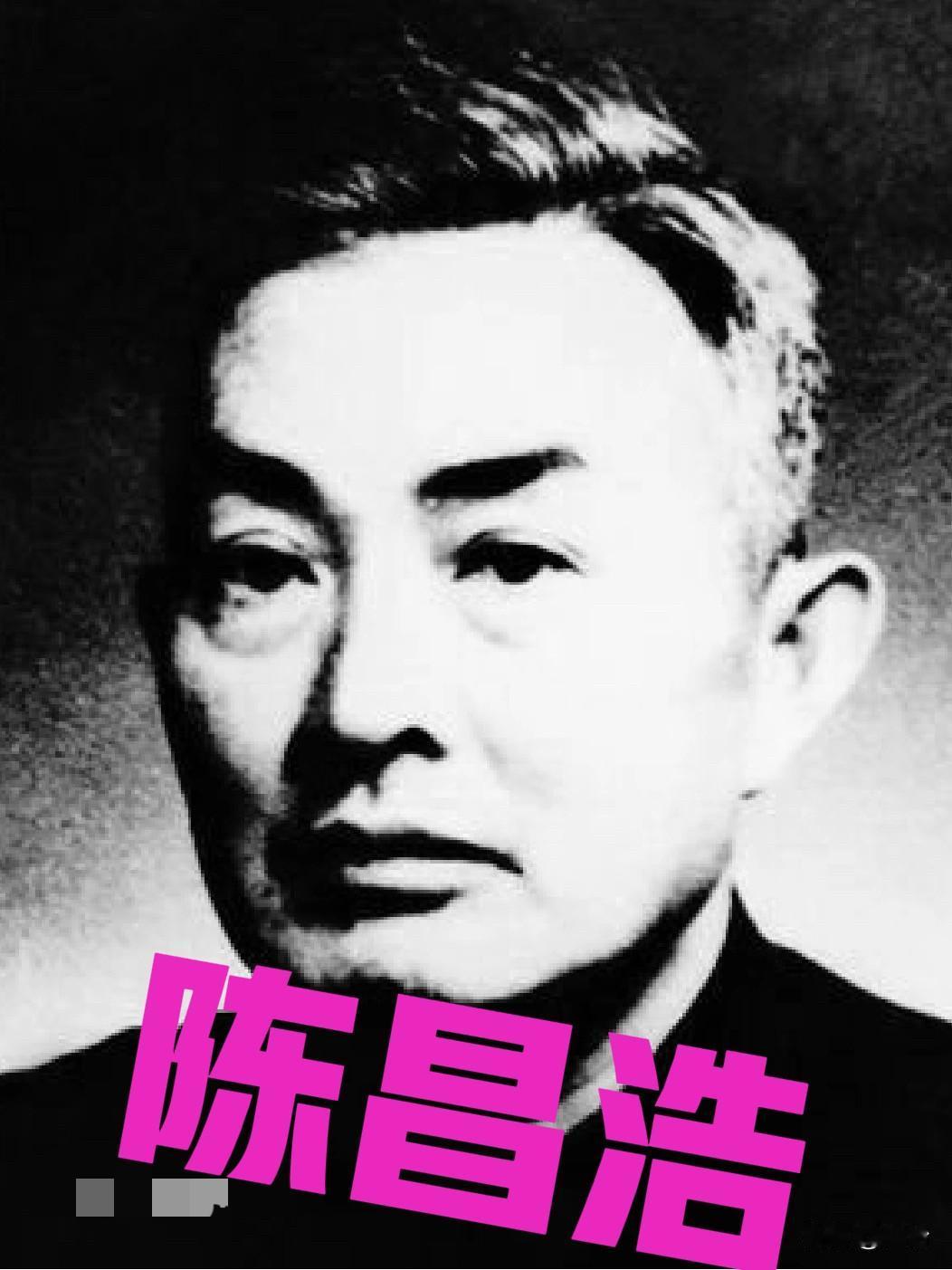

陈昌浩在西路军失败后回到延安,把失利原因全都揽到自己身上,写下了深刻的检讨。但党中央却认为,陈昌浩言不由衷,很不老实。 一个曾经叱咤风云的红军将领,为什么在写检讨时反而越检讨越被怀疑?1937年,陈昌浩从西路军败兵中死里逃生回到延安,本以为深刻检讨能换来组织谅解,没想到党中央的回应却是四个字:言不由衷。这背后到底隐藏着什么样的政治博弈? 说起来,陈昌浩回来时的样子,谁见了都得叹气。他从河西走廊一路辗转,穿得破破烂烂,腿上的伤还没好利索,走路一瘸一拐。可比起身体的伤,心里的担子更重——作为西路军军政委员会主席,他和徐向前一起,带着两万多红军西渡黄河,想打通与苏联的联系,结果却几乎全军覆没。这种落差,压得他喘不过气。 他的检讨写了厚厚一沓,字里行间全是自责。说自己“指挥失当”“判断错误”,把西路军的失败归为个人能力不足。可中央看了,却觉得不对劲。要知道,西路军的问题,从来不是简单的“个人失误”能概括的。 1936年10月,西路军出征时,局势就透着复杂。当时红军刚结束长征,力量虚弱,而河西走廊的马家军骑兵有七万多,装备精良,又熟悉地形。更关键的是,西路军的作战任务一变再变——一会儿要西进,一会儿要东返,中央与前线的电报往来频繁,战略目标始终没完全明确。陈昌浩作为主要负责人,既要执行中央指示,又要应对前线瞬息万变的战局,他的指挥确实受了不少牵制。 但问题就出在这儿。陈昌浩的检讨里,只敢说自己“执行不力”,却对那些来回变动的指令避而不谈。他甚至刻意弱化了一个关键细节:西路军渡河前,他曾与中央在作战方向上有过分歧,只是后来还是按中央意见办了。这种“只揽过、不碰真”的写法,怎么可能让人觉得诚恳? 更让中央在意的,是他和张国焘的过往。陈昌浩曾是张国焘的得力助手,红四方面军的重要领导人。1935年红军会师后,张国焘与中央在北上南下问题上产生严重分歧,陈昌浩当时是支持张国焘的。虽然后来他转变了态度,但这段经历,让中央在审查西路军问题时,难免会多打几个问号:他的检讨,是不是在刻意回避路线问题?是不是怕牵扯出更多过往的分歧? 那会儿的延安,正处在整风运动的前夕,对党内路线问题的审查格外严格。谁都清楚,西路军的失败,既有关外强敌的客观原因,也有内部战略决策的复杂因素。中央要的不是一句“我错了”,而是要把来龙去脉说清楚,把哪些是客观困难、哪些是主观失误、哪些是路线偏差掰扯明白。可陈昌浩揣着明白装糊涂,只敢往自己身上揽笼统的责任,这种“聪明”,在组织面前反而成了“不老实”的证据。 他或许有自己的顾虑。经历了西路军的惨败,他早已没了当年指挥千军万马的锐气,只想尽快过关,怕说多了引火烧身。可他忘了,共产党人讲的“检讨”,从来不是低头认错就完了,而是要敢于直面问题,哪怕那问题里藏着难堪和疼痛。 后来的日子里,陈昌浩多次要求重新审查西路军问题,都没得到明确回应。直到1941年,他还在给中央写信,说自己“愿受任何处分”,只求把问题说透。可历史的复杂,往往就在于此——有些错误,不是你想揽就能揽得清;有些真相,也不是你想避就能避得开。 陈昌浩的故事,像一面镜子。它照出了战争年代的残酷,也照出了党内政治生活的严肃。一个将领的检讨,从来不止是个人的反思,更牵扯着对历史的态度、对组织的忠诚。 他为什么越检讨越被怀疑?或许正是因为,在历史的大是大非面前,任何躲闪和模糊,都比错误本身更让人警惕。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

云中漫步

陈昌浩如果从一开始就紧跟毛主席,那就是个元帅!

论语 回复 07-30 18:09

他没机会呀!

BHT

没有张国涛的提拔,陈也不会有如此高位。

用户11xxx69

没回延安,回老家了