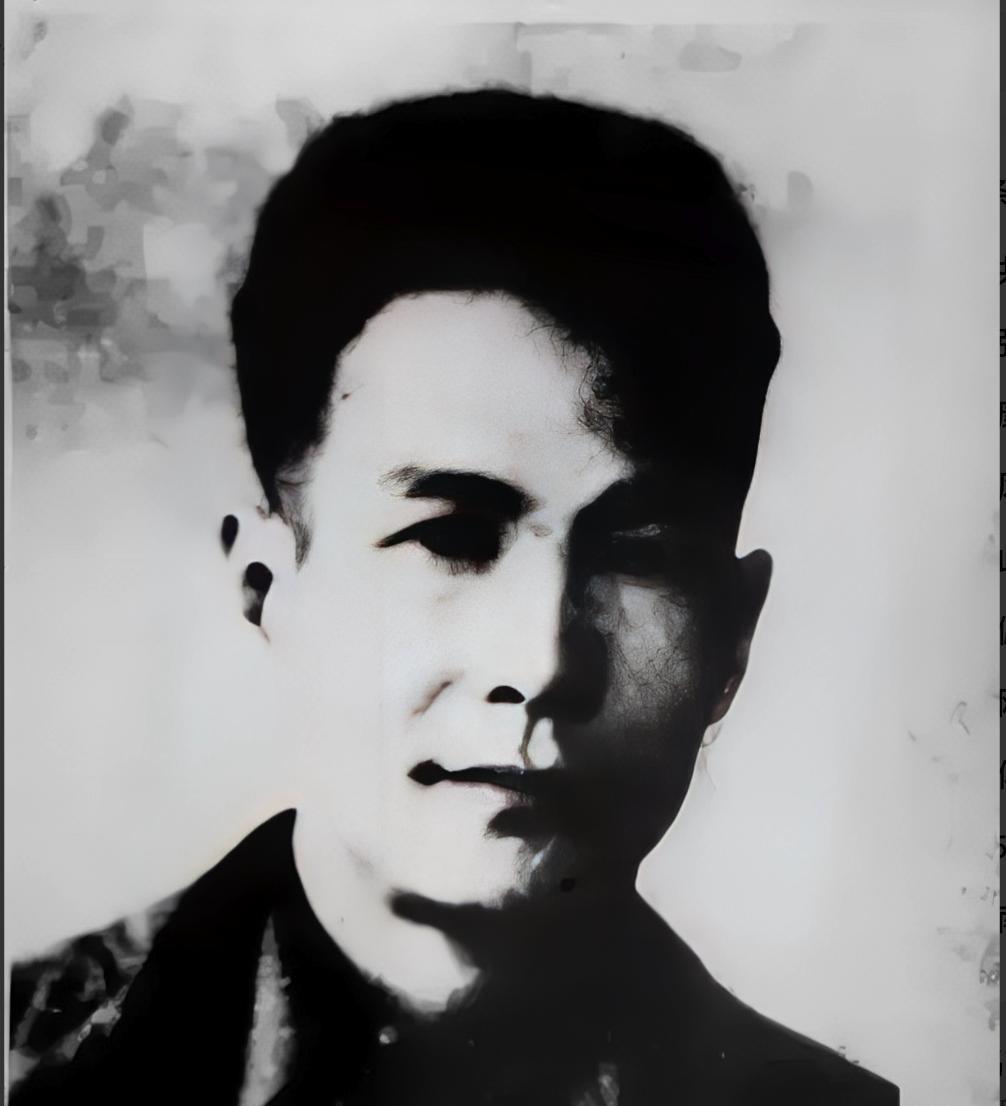

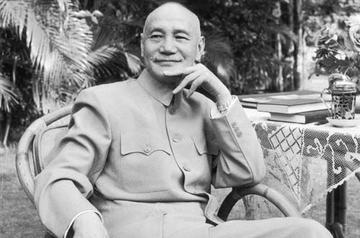

1947年,陈布雷的女儿女婿被捕,蒋介石找陈布雷谈话,询问他对此事的想法。陈布雷说:“如果他们真是共党,那就杀了吧!” 但谁能想到,此话竟暗含深意。 这句话,像一块沉石,激起的是一场波澜不止的政治漩涡。而这场漩涡的中心,不只是一个家族的命运,更牵扯着一个时代的裂痕。 陈布雷是国民党的“文胆”,蒋介石的首席秘书。从1927年起,他便为蒋起草文告、制定方略,是蒋最倚重的人之一。 他笔下的《告黄埔同学书》,曾为国民党赢得士气;《最后关头》,更在抗战期间激励无数将士坚持到底。可是这位政治文士的家庭,却早已被另一种信仰悄然撕裂。 陈琏,陈布雷的长女,1939年在西南联大读书时秘密加入中共,并与北平地下党的核心成员袁永熙结为夫妇。 那一年,她没有告诉父亲,只是留下一封信,便头也不回地走进了另一个世界。 陈布雷曾托人四处寻找,甚至托周恩来帮忙打听,但始终无果。从那时起,他心中埋下的不仅是愧疚,更是隐痛。 直到1947年,北平西城一处民宅被军统突袭破门。根据美援设备侦测,地下党电台的信号被锁定,主事人李政宣因违规操作遭捕,旋即叛变。 他供出了一对年轻夫妇,袁永熙与陈琏。军统特务随即搜查二人住所,发现大量“青年同盟”宣传品。通共之罪,已是板上钉钉。 消息传到南京,毛人凤亲自将案件上报蒋介石。但是蒋并未立即定案,而是让毛人凤“私下知会陈布雷”,并谎称案件尚未上报,意图试探陈布雷的态度。 面对毛人凤的暗示,陈布雷没有丝毫迟疑。他语气冷静,神情平静,甚至带着一丝决绝,“若他们真是通共,那就马上枪毙,何必多言。” 这并非冷血,更不是无情。陈布雷深知蒋介石的性格,越是心腹,越要自证清白。 若他稍有求情之意,便会被视为袒护共党,甚至可能引火烧身。严词以对,反倒是保全之道。 蒋介石听闻此言,沉默良久,最终拍板决定:“证据不足,释放陈琏。”但他仍要求袁永熙写下悔过书,袁在“悔过”二字前加了“从未”两字,表达抗议。 1948年初,陈琏夫妇被释放,安排在南京编译馆与信托局任职,表面上归于平静,实则在中共的安排下继续活动。 同年秋,二人秘密前往华北解放区,彻底脱离国统区。而陈布雷,却始终在撕裂中苟延。 1948年11月,南京城内局势急转直下,国民党内斗加剧,腐败横行。陈布雷因多次进谏无果、心力交瘁,于13日凌晨服下安眠药自尽。 蒋介石痛失心腹,追授其为“当代完人”,但这份追悼,掩盖不了政权末路的败象。 这一事件,不只是一个家庭的风暴,也折射出国民党政权的深层裂痕。陈布雷的八名子女中,有四人投向中共。 越来越多的国民党高层子女,正以各自的方式表达对父辈政治的背离。这种背离,源于理想的断裂,也源于现实的失望。 陈布雷那句“那就杀了吧”,表面冷酷,实则是一场以退为进的博弈。他用自己的清白,换回了女儿的生路,用一片冰冷,掩盖了心中的温热。 他明知蒋的套路,却愿赌一把,因为他知道,只有这样,他才能护住她。