公元前157年,汉文帝刘恒知道自己时日不多了,他在弥留之际提了个奇怪的要求,他说,“我节俭了一辈子,死后也不想成为百姓的拖累。

那年冬日的白鹿原,考古队员的洛阳铲探入江村大墓的冻土时,触碰到一层特殊的河卵石围界。

没有预想中的金玉珍宝,只有散落的陶俑与刻着仓印司空丞的铜章在探照灯下泛着冷光。

这座沉睡了2100年的陵墓,用无封土的朴素形制,印证了史书对汉文帝的最后记载,霸陵山川因其故,毋有所改。

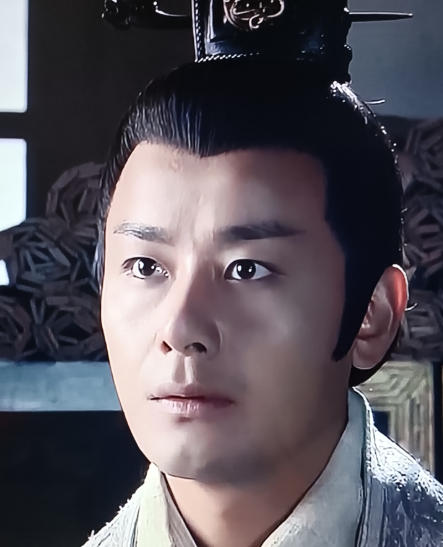

要知道汉文帝刘恒是中国古代著名贤君,其治国理念与政策为西汉『文景之治』奠定了基础,以宽仁节俭、轻徭薄赋著称,但过分削弱军备与分封政策埋下隐患。

话说在公元前180年的代国王宫里,刘恒面对长安使臣的即位诏书,手指在羊皮地图上反复摩挲。

她母亲薄姬的告诫言犹在耳,吕氏之祸起于权欲,存于民心。

当他最终踏上通往未央宫的轺车时,车厢暗格里塞满代国产的粟米饼,这位23岁的帝王,带着边塞庶民的胃袋走进帝国的权力中心。

就在他登基次日,少府监呈上织金衮服图样,刘恒却命人取出代国带来的麻布深衣。

当御史大夫张苍在朝会上奏请修建露台,听到“百金相当于十户中产家产”的估算时,新帝突然起身推开轩窗。

此时未央宫外的闾阎扑入眼帘,他指着冒炊烟的茅屋说,朕的台基在此处。

在公元前167年的诏狱前,十五岁的缇萦怀揣血书跪地三天三夜。

她的父亲淳于意因误诊贵族被判肉刑,或将遭割鼻之痛。

当竹简呈到案头,刘恒指尖抚过死者不可复生,断者不可复续的字句,想起当年在代国目睹的黥刑。

就在三日后,未央宫传出震动历史的诏令,废除黥、劓、刖等肉刑,改以笞杖代之。

当老臣们以刑不可轻劝谏时,刘恒命人抬来十捆竹简,此乃各郡呈报的冤狱案卷,诸卿可愿代受劓刑?

此话一出那些个大臣就不吭气了,他们的行为让我们知道啥叫板子没打到他身上,他不知道疼。

殿外春阳正好,照在刑场新换的檀木刑杖上,泛着温润的光。

之后在长安西郊的籍田礼上,刘恒攥着耒耜的手磨出血泡。

当礼官要接手时被他制止,朕的茧子若换得天下粮仓满溢,值当。

此后二十年,大汉田赋从十五税一降至三十税一,农人每收三十斛粟仅纳一斛。

当诸侯王因私铸钱币富可敌国时,未央宫的账簿记录着惊人的数据,文帝二十三年间减免田租十一次,太仓存粮陈陈相因,至腐败不可食。

之后的开放山泽的政令更引发连锁反应,终南山猎户将新猎的鹿肉送进长安市肆,渭河渔民用芦苇编制箭袋售予驻军。

商贾持木质传符自由往来关隘的景象,被司马迁写入《平准书》,富商大贾周流天下,交易之物莫不通。

只有百姓们吃的饱了,富足了才会有将多余的拿出来以物换物,这样交换各取所需,人人安居乐业,自然太平。

公元前157年正月,病榻上的刘恒召来太子刘启。

蜡黄手指划过灞河地图上某点,此地山形如卧鹿,凿穴为陵,勿起封土。

当礼官捧来金缕玉衣图样,他用尽力气扯下腰间玉佩,瓦器足矣。

三日后,大丧钟响彻长安。百姓惊见宫门张贴的遗诏竟准民间照常嫁娶饮酒,丧期仅三日。

送葬队伍更颠覆传统,没有金银冥器,载满陶俑的车辙深嵌黄土,没有高耸封土,河卵石在墓穴上方铺成星辰图案。

汉文帝刘恒堪称中国古代仁君典范,其以仁德治国、权谋固位,开创了中国历史上著名的治世,这就是盛世,在他的治理下,百姓何愁吃不饱穿不暖。

其治国成就与仁德品格仍被历代尊为明君楷模。 在两千一百年后,考古队员在江村大墓发现墓室深达30米,5200平方米的“亞”字形地宫里,百座外藏坑如星环绕,陶仓、陶厩的明器印证着“陵墓若都邑”的朴素理想。

当唐太宗翻阅《文帝纪》感叹德至盛也时,他或许不知霸陵的瓦器已化作青史丰碑。

今日江村大墓遗址上,无封土的陵区与不远处窦皇后陵的覆斗形封土形成鲜明对比。

2023年,这里出土的动物殉葬坑入选世界十大考古发现,丹顶鹤、金丝猴的骸骨静卧坑中,见证着帝王对自然的敬畏。

而那个曾让盗墓贼空手而归的地宫,终在二十一世纪重见天日。

考古队员清理外藏坑时,在“中司空丞”铜印旁发现半块粟饼碳化物,或许正是当年刘恒从代国带来的那块干粮,在时光窖藏中发酵成华夏文明最醇厚的仁政之味。

霸陵遗址的柏树林里,常有老者指着无封土的草坪讲述往事。

当学童问起皇帝为何不修山陵,答案随风散入灞河的水声,他把山陵化作了稻浪,封土变成了粮仓。

两千年岁月淘洗,未央宫的椒墙早已湮灭,唯有三十税一的田垄间,年年春粟仍按时抽穗那是大地为仁君续写的年表。