1937年,2名马家军骑兵拦住了一名走散的西路军战士,还要将他活埋,这时,一个地主对他们说:“知道我是谁吧?干嘛跟逃难人过不去呢!”

1937年的甘肃武威,寒风卷着沙砾拍打着破庙的窗棂,西路军电台政委龚兴贵蜷缩在神像背后,冻得发紫的手指死死攥着半块发霉的馍。

他右肩的伤口渗出黄水,那是三个月前倪家营子突围时,马家军连长用烧红的马掌烙下的印记,这些西北军阀对待红军战俘的手段,比河西走廊的风雪更刺骨。

庙门外突然传来马蹄铁敲击冻土的脆响,两名马家军骑兵踹开摇摇欲坠的庙门,领头的络腮胡用枪管挑起龚兴贵下巴时,他溃烂的嘴唇已经说不出话。

三天前遭遇的土匪不仅扒走了他的棉袄,更搜走了缝在夹层里的电台真空管。

那枚闪着冷光的电子元件,是红五军团无线电培训班第一期学员最后的尊严。

络腮胡突然暴怒地扯开龚兴贵的衣领,当那个焦黑的"马"字形烙伤暴露在晨光中,旁边年轻骑兵突然吹响警哨。

他们当然认得这个标记,去年冬天在倪家营子,每个被俘的西路军干部都要接受这种"验明正身",龚兴贵闭上眼睛,耳边已经响起活埋坑的铁锹声。

"知道我是谁吧?"破庙阴影里踱出个穿狐裘的中年人,他拇指上的翡翠扳指在晨光中泛着幽光,那是武威城里有名的李姓地主。

络腮胡的枪口立刻垂了下来,在西北,拥有五百亩水浇地的乡绅比营长的面子还大。

地主用烟杆指了指龚兴贵锁骨下的烙伤:"马步芳的兵符都认不得?这是张长官要的电台匠人。"

这个谎言救下了龚兴贵的命。后来他在回忆录里写道,地主其实早看出他是红军,那年月河西走廊的地主们分得清马家军的"兵符"和虐俘痕迹。

但为什么冒险相救?或许因为西路军过境时秋毫无犯,或许是不忍看活埋惨剧。

历史学者徐占权在《西路军战史》中披露,1937年春确实有开明士绅暗中收留红军伤员,他们中不少人的子女正在兰州读进步书刊。

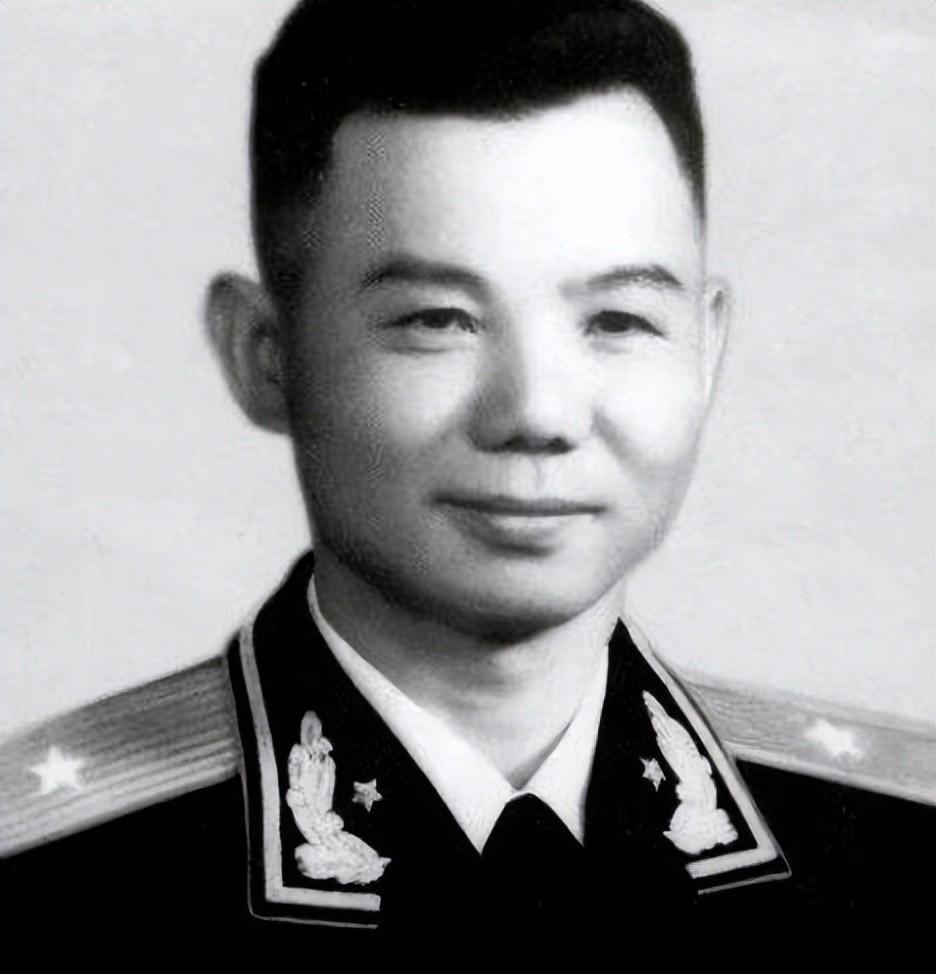

龚兴贵最终拖着溃烂的伤腿爬到延安,他背上那个烙伤在1979年被军事博物馆拍下照片,成为马家军暴行的铁证。

但鲜有人知的是,那张照片边缘还拍到了半块翡翠扳指,当年地主塞给他的盘缠,被藏在电台零件夹层里带回了根据地。

站在今天的武威新城向南望,祁连山的雪峰依然泛着1937年的冷光,当地老人说李姓地主后来被马步芳抄了家,但龚家子孙在八十年代专程来寻过恩人后代。

历史有时候就像河西走廊的风,吹散了血腥味,却把人性最微弱的暖意裹进永恒的记忆里。