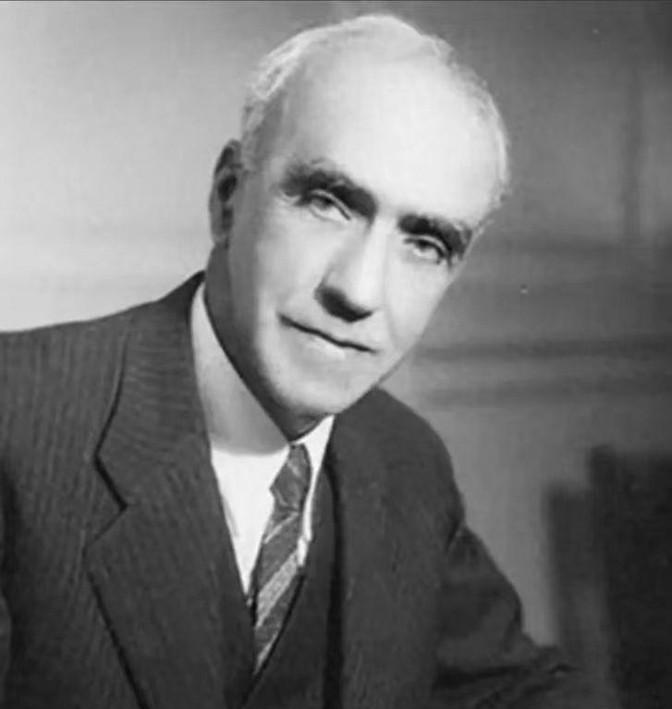

1949年,一位风尘仆仆的奴隶找到解放军,迫切的想要解释些什么东西,只听他说“红军”“军营”等,这位奴隶似乎不太会说汉语,但翻译出来后所有人都震惊了。 廖永和1916年出生在安徽金寨县一个穷苦人家,从小就过着苦日子,家里穷得叮当响。1929年,他才12岁,就加入了当地儿童团,帮着站岗放哨啥的。1931年,他成了共产主义青年团团员,在红四方面军第十一师三十三团特卫连当通信员,那时候部队从大别山根据地出发,穿过河南湖北,去了川陕根据地。他背着文件袋,东奔西跑,确保消息不耽误。随着部队整编,第十一师成了第三十军,他当上了班长,在第八十九师第二百七十团干活,组织士兵训练,准备打仗。1934年,他在四川苍溪县入了党,后来干过青年干事、连长、党支部书记,还代理过营长。在这些岗位上,他参加过好多次战斗,指挥士兵挖工事,布置阵地。西路军西征时,他是第三十军第八十九师第二百六十九团第二营副营长。 1937年3月,西路军从倪家营子突围,进了祁连山。为了保存力量,部队分成三个支队游击,他的单位在左支队。在增援高台的战斗中,他右腿中弹,伤得不轻,但还跟着队伍走,结果伤重掉队了。从那开始,他在草原上漂泊了12年。掉队后,他碰上其他11个同志,大家凑成12人小组,他临时负责。大伙大多受伤,只剩3支枪12发子弹,穿得单薄,在零下三四十度的祁连山里走。他们以为部队往西去,就往西追,其实部队去了新疆,拉开了距离。走了20来天,到青海天峻县木里,继续北上,吃动物骨头和死马肉维持。1937年4月,他们在苏里山洞歇脚,第二天一个同志出去探路,被土匪打死。廖永和和一个班长冲出去,也中了埋伏,班长死了,他左膝中弹,昏了过去。一个星期后醒来,两个同志没了,土匪抢了枪走了。他身体弱,让其他同志先走,一个14岁的通信员何建德留下照顾他。 廖永和和何建德在山洞里待了46天,何建德帮他弄吃的喝的。一个50多岁的蒙古族妇女发现了他们,出于同情送来吃的。但她丈夫是部落头人的管家,性格粗暴,发现后跟踪过来,看到他们就把俩人捆了回去。何建德被头人当奴隶,廖永和搁在小棚子里。要不是妇女求情,早被杀了。两个月后,他能拄棍走路了,就被逼去放羊,每天挨骂挨打,吃不饱穿不暖,只裹破皮袍。管家逼他们学蒙古语,不准说汉语,还经常鞭打,身上留了好多疤。1939年,家庭迁到柴达木盆地德令哈,继续放牧。他假装蒙古人,躲过马家军搜查,腿伤让他走路一瘸一拐。1942年,部落打仗时,妇女偷偷给他10块银元和一匹马,他趁乱跑了,住在巴音河边土窑里,以修鞋为生,人叫他“黄师傅”。他娶了个流离的蒙古妇女格敏,生了孩子,后来又迁地方,继续修鞋。 但他心里一直想着回部队。时间长了,他汉语忘得差不多了,只会蒙古语。1949年秋,他听说人民解放军打败了马家军,就决定去找。他给一个蒙古人当骆驼夫,运货去西宁塔尔寺,走了18天。到了后,参加湟中县群众大会,看到共产党旗帜,就冲到县委办公室找书记尚志田。用蒙古语比划着说“大别山”和“红军”,书记不懂,找翻译。翻译一说,大家惊了:他是红四方面军第三十军第八十九师第二百六十九团第二营副营长,失散12年,一直找组织。他讲了掉队、受伤、被俘、当奴隶的事。书记给他开介绍信,让他去西宁找廖汉生。 廖永和到西宁,找到青海省军政委员会主任廖汉生办公室,用蒙古语说“红军”“军营”,比划军装和枪。没人懂,又找翻译。翻译传达后,大家震惊,他讲了单位细节和领导名字。廖汉生安排核实身份,组织查证他的经历。核实完,1950年3月,他恢复了党籍,进了干部训练班,重新学汉语和党的政策。在班里,他认真学,慢慢捡起汉语。训练后,他被分到德令哈地区工作,当区长,组织生产建设,帮农民修水利,指导工作。他在那干了24年,升到县委书记,领导当地发展,修路建校,协调汉族蒙古族合作,避免纠纷。工作时,他经常去乡村检查,监督进度。晚年,他回安徽金寨安度日子,偶尔讲讲西路军的事给年轻人听。 1995年10月28日,他因病去世,享年79岁。葬礼上,亲友和老同志来了,墓地在金寨,碑上记了他的事迹。他的故事告诉我们,革命道路上,坚持信念有多重要。廖永和从红军到奴隶,再回部队,一路坎坷,但没放弃找党。这反映出老一辈革命者的韧劲,在极端条件下,还保持着对组织的忠诚。相比现在的生活,我们得珍惜来之不易的和平,多想想那些为国家付出的人。