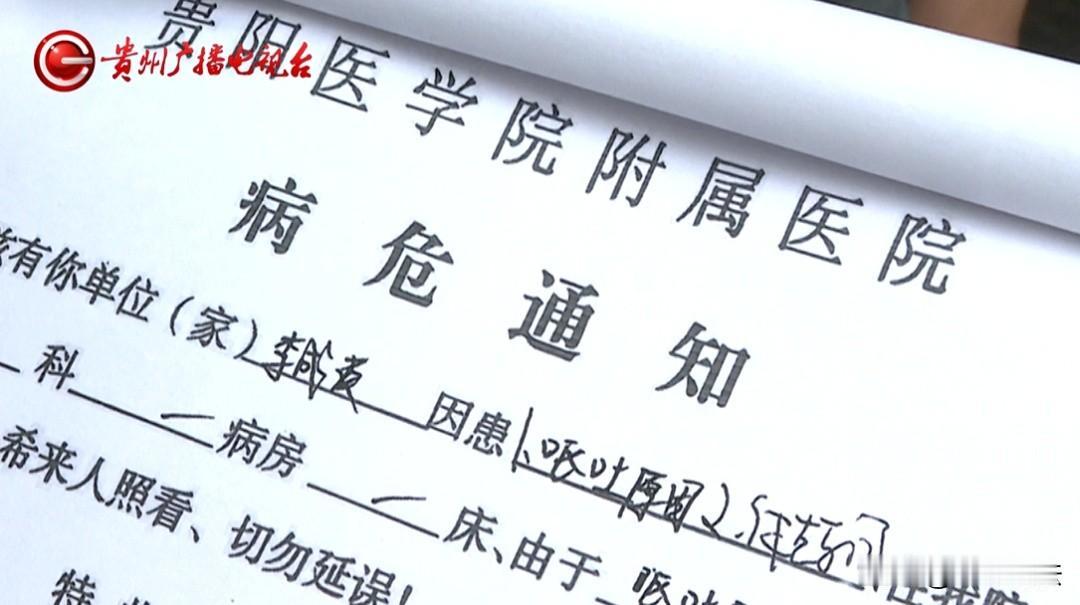

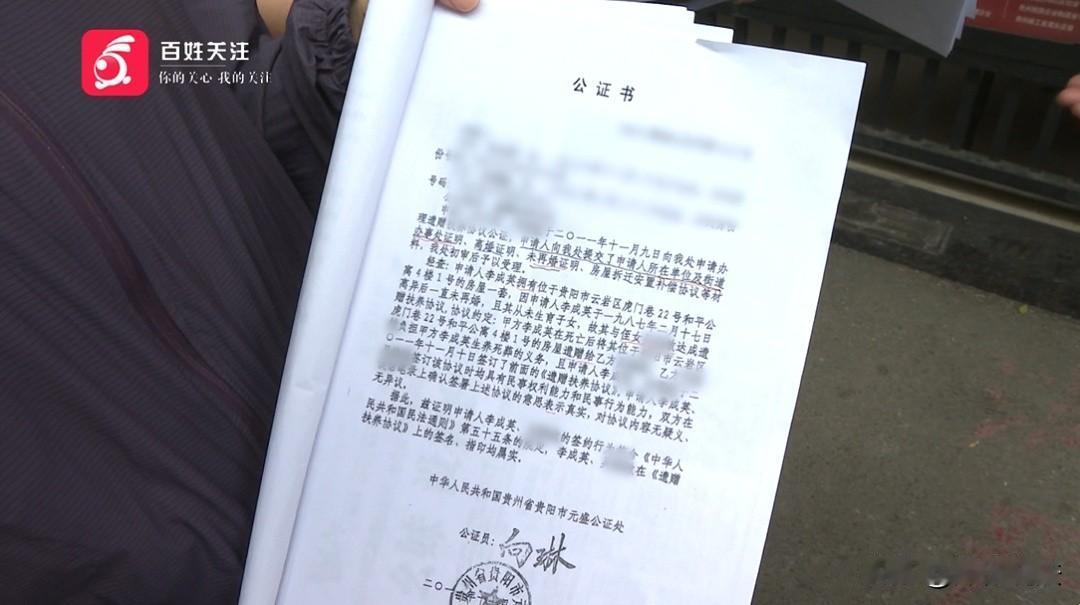

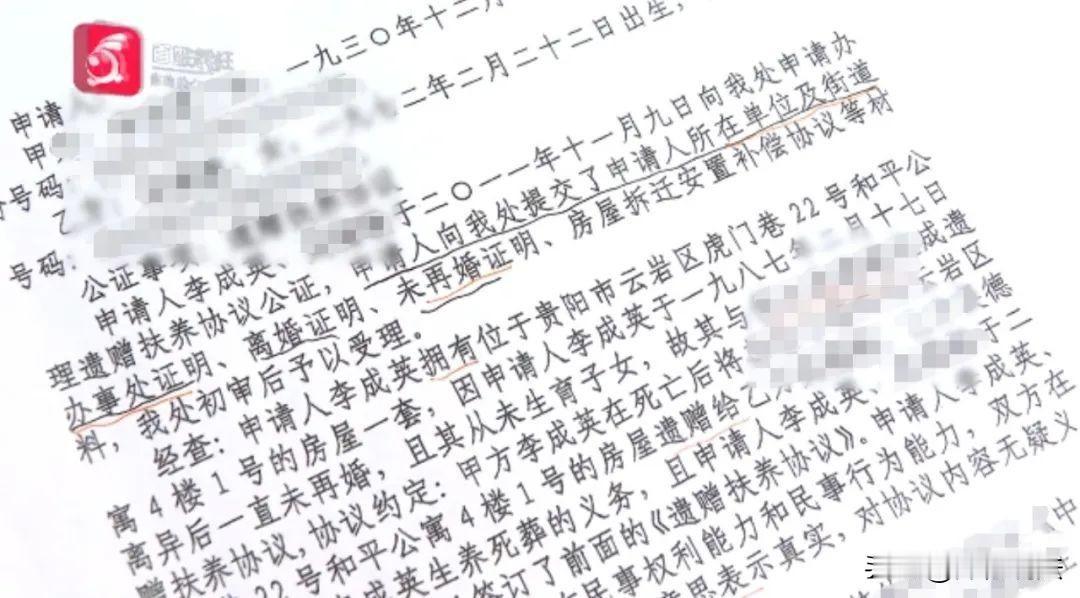

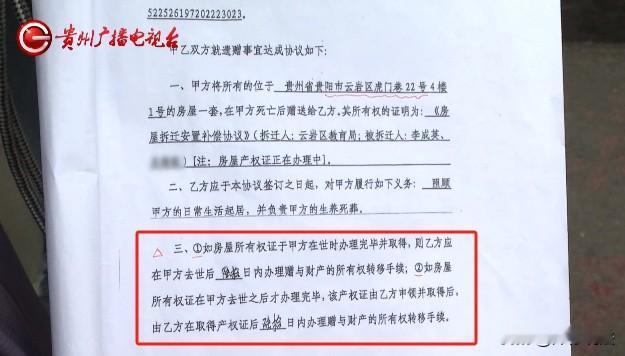

贵州贵阳,70岁老人怎么也想不通,自己亲手为孤寡姑姑请的保姆,竟成了房产继承人。上世纪90年代,他自掏腰包为保姆落户缴社保,只为让她安心照顾姑姑。不料,姑姑去世后,保姆却拿出一份经公证的《遗赠扶养协议》要求继承房产,老人捶胸顿足道:"我才是她唯一亲人呐!"老人提出两大疑点,一是,姑姑立约时已患阿尔茨海默症;二是,协议明示保姆需在60天内过户,保姆如今拖了八年却仍占着房。更蹊跷的是,社区否认开具过公证所需关键证明。老人愤而起诉,但法院判决却令他心寒,认定协议效力优先于法定继承,其八年后追诉远已超三年时效。这到底是怎么回事呢? 2025年8月1日,光明网报道了一起七旬老伯与保姆的房产争夺战的案件,而这个保姆是其聘请来照顾姑姑的,到底是农夫与蛇?还是另有隐情呢? 时光倒回上世纪90年代,李老伯(化名)有两个终身未婚、膝下无子的姑姑,作为她们最亲近的侄儿,照顾的责任自然落在他肩上。 但彼时正值事业上升期,李老伯分身乏术,便萌生了为姑姑李成英请保姆的念头,另一位姑姑已先离世。 李老伯回忆道:“那时找个可靠保姆比登天还难。”几经周折,他遇到了保姆吴桂芳(化名)。 试用后,李老伯对这位朴实勤快的保姆十分满意,双方约定每月工资三十元。 更令人意外的是,出于信任与善意,李老伯不仅为吴桂芳缴纳了社保医保,还多方奔走帮她办理了城镇户口,让她真正在贵阳扎下了根。 此后的十多年,吴桂芳与李成英朝夕相处,李老伯也渐渐放下心来专注于工作。 2017年,李成英老人安详离世,丧事刚毕,李老伯准备搬回姑姑的公寓处理后续事宜时,却被挡在门外,开门的是一名陌生男子。 “他凶巴巴地质问我‘进来干什么’,让我去法院!”李老伯至今心有余悸,“我整个人都懵了,这是我家啊!” 更让他震惊的是,保姆吴桂芳竟拿出了一份经过公证的《遗赠扶养协议》,协议中明确记载:李成英自愿将虎门巷的房产遗赠给吴桂芳,条件是吴桂芳需承担其生养死葬的义务。 “怎么可能?!”李老伯难以置信,“姑姑生前最后几年确诊了阿尔茨海默症,立遗嘱时头脑还清醒吗?再说,我是她唯一的血亲,她怎么会把房子留给外人?” 李老伯细读公证书,发现两个核心疑点: 一是,李成英老人立约时是否具备完全民事行为能力?阿尔茨海默症的诊断记录成为关键。 二是,协议白纸黑字写明:“乙方(吴桂芳)需在取得产权证后六十天内办理过户手续,逾期不办视为拒绝接受遗赠,遗产按法定继承处理”。从2017年姑姑去世至今已逾八年,吴桂芳为何始终未能完成过户? 李老伯还将矛头指向社区,认为没有居委会开具相关证明,她根本办不了公证! 面对记者询问,社区却明确否认社区从未参与公证,具体情况不清楚。 2025年初,李老伯将吴桂芳诉至法院,要求确认遗赠协议无效,房屋按法定继承由其继承。然而,法院的判决给了他沉重一击。 法院认为,现有证据不足以证明李成英签署协议时丧失行为能力,经公证的《遗赠扶养协议》形式完备,且吴桂芳履行了生养死葬义务,协议合法有效。 根据《民法典》第188条,继承权纠纷诉讼时效为三年,自继承人知道或应当知道权利被侵害时起算。 本案中,李老伯在姑姑2017年去世时即应知晓其继承权益可能受损,至2025年起诉已远超三年时效,故驳回其诉讼请求。 有人说,姑姑虽然得了阿尔茨海默症,但不能代表遗赠扶养协议就无效。 从诉讼角度来讲,确实如此,谁主张,谁举证,李老伯有义务举证证实其姑姑在签署遗赠抚养协议时没有民事行为能力。 《民法典》第144条规定,无民事行为能力人实施的民事法律行为无效。 第145条规定,限制民事行为能力人实施的其他民事法律行为经法定代理人同意或者追认后有效。 李老伯如可以证明其姑姑在签署遗赠抚养协议时属于无民事行为能力人或限制民事行为能力人,则有机会主张该协议无效,继而要求保姆吴桂芳返还房子。 但是,涉案遗赠抚养协议经过了公证,而李老伯没有证据反映其姑姑的行为能力,认定协议有效,并无明显问题。 即使社区有为公证开具证明,未严格核实,存在程序瑕疵,也主要影响行政责任。在吴桂芳已获得有效公证书的前提下,程序瑕疵通常不足以直接否定公证遗嘱本身的实体效力,需通过法定程序撤销公证才有机会,但这很难。 而结合《民法典》第1123条规定,继承开始后,按照法定继承办理……有遗赠扶养协议的,按照协议办理。 在涉案遗赠协议有效前提下,依法就应该按照遗赠扶养协议执行,更何况,李老伯只是姑姑侄子,压根不是法定继承人,本就没有继承权,也不存在侵害一说。 现如今,李老伯应该积极收集证据去证实涉案遗赠协议有瑕疵,再主张效力瑕疵,继而才有机会要回房子,而不是以继承权纠纷去诉讼。 对此,大家怎么看?