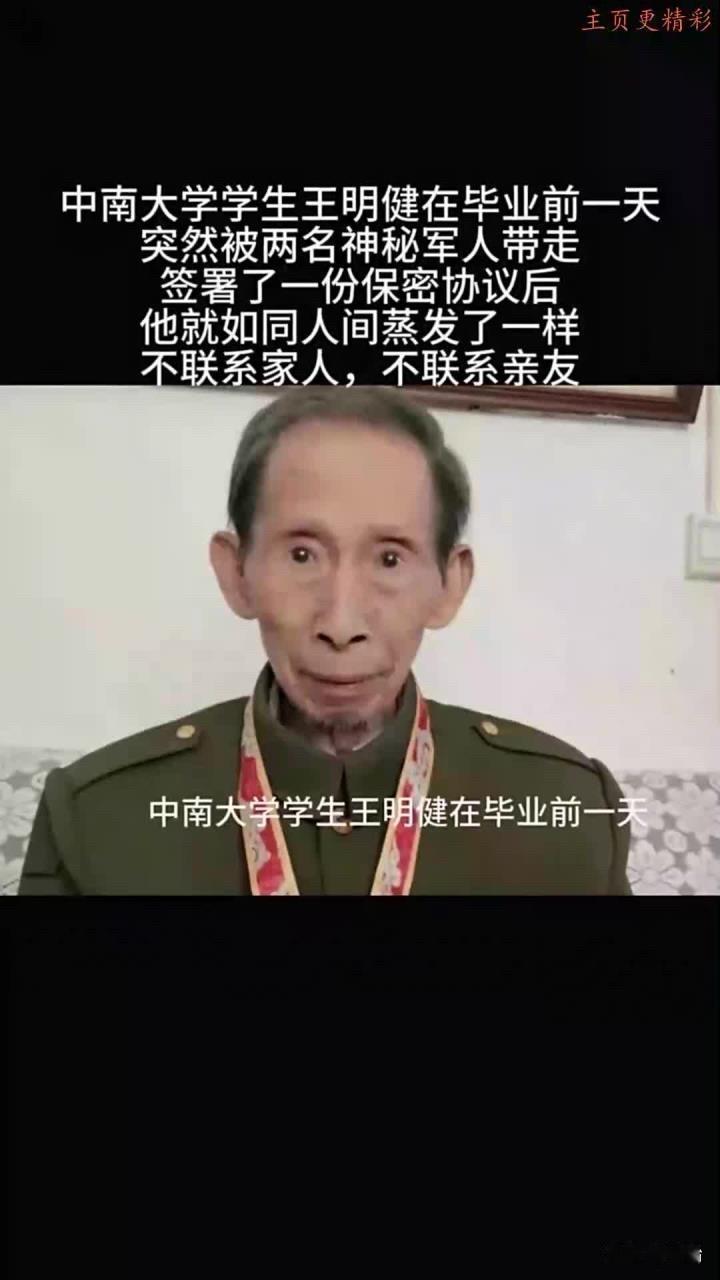

1956年,中南大学学生王明健在毕业前一天,突然被两名没有任何军衔与职务的神秘军人带走。在军人的看管之下,王明健签署了一份保密协议。之后他就如同人间蒸发了一样。 那时候的王明健,在学校里可不是个普通学生。他学的是地质勘探专业,那会儿中南大学的矿冶专业在全国都有名。 课堂上他总坐在第一排,笔记本记满了公式,连实验报告都比别人厚一倍。同学说他有股“轴劲儿”,为了算一个矿石成分的精确数据,能在实验室泡三天三夜,饭都是同学从食堂捎带的馒头。 更特别的是,他总爱往学校的资料室跑,翻那些关于铀矿勘探的外文文献——那时候这东西还冷门,没人想到这会是他后来的人生主线。 毕业前一个月,系里的老教授找他谈过一次话,问他愿不愿意“去做一件对国家很重要,但可能一辈子都不能对外说的事”。王明健当时没多问,只说了句“只要国家需要,我没意见”。现在想来,那次谈话恐怕就是伏笔。 那年代,国家刚决定搞核工业没多久,1955年毛主席主持会议定了发展原子能事业的调子,到处都在找懂行的年轻人。王明健的专业对口,又肯钻,自然被盯上了。 签保密协议的时候,他手其实有点抖。不是怕,是激动掺和着不舍。协议上写着“终身保密,不得向任何亲友透露工作内容、地点,甚至不得提及自己的真实职业”。 他想起老家的母亲,本来答应毕业就回去看看,这下恐怕连封信都没法好好写了。可军人看着他说“这事儿,关系到国家能不能挺直腰杆”,他咬了咬牙,一笔一划签了自己的名字。 没人知道他去了哪里。同学毕业合影里,他的位置空着;家里收到一封“单位外派学习,勿念”的短信,地址是个模糊的信箱号。后来才知道,他去了西北的戈壁滩,跟着一支代号“504”的队伍找铀矿。 那地方荒得很,喝的水带着盐碱味,风一吹满脸沙,帐篷晚上能冻醒人。他白天扛着勘探仪爬山,晚上在煤油灯下算数据,手上磨出的茧子比课本还厚。 为啥要这么拼?那会儿国际上不太平,人家拿着核武器卡我们脖子,说“中国20年也搞不出原子弹”。王明健他们这群年轻人,心里憋着股气。他常跟同事说“多找到一块铀矿石,国家就早一天不受欺负”。 有次勘探时遇到塌方,他把仪器护在怀里,自己被落石砸伤了腿,躺了半个月就拄着拐再上工地。 这“蒸发”的日子,一过就是几十年。直到上世纪80年代,保密规定松动些,他才敢跟家人说自己当年做了啥。母亲捧着他带回来的、磨得发亮的勘探仪零件,哭着说“我就知道我儿不是忘了家”。 谁能想到,当年那个在中南大学图书馆里啃文献的青年,会成为“两弹一星”背后千千万万个无名者中的一个?他们用一辈子的沉默,换来了国家的底气。 这些隐姓埋名的人,算不算真正的英雄? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。