二十年前,股权分置改革的浪潮席卷中国资本市场,一批中央和地方国企掀起了“刮骨疗毒”式的转型。它们果断剥离低效劣质资产,将最优质的核心业务推向资本市场,通过上市融资获得发展资金,在市场化浪潮中轻装上阵。正是这场改革,催生了一批如今在国内稳居龙头、在国际舞台也颇具竞争力的国企巨头,为中国经济的崛起注入了强劲动力。 然而二十多年后的今天,随着部分地方财政压力加大,一种令人忧虑的迹象正在浮现:一些国企似乎又悄悄走回了“资产打包”的老路。当“上面的日子不好过”时,部分国企被赋予了新的“使命”——通过装入杂七杂八的资产、动用经营积累的真金白银,为其他主体“解围”。近期几件引发市场关注的资本运作,正折射出这种趋势的隐忧。 长江电力,作为水电行业的标杆企业,以266亿元巨资扩建葛洲坝航运工程。这笔投入相当于其上年净利润的82%,占净资产比例高达12%。对于以稳定现金流著称的水电企业而言,如此大规模的资金投向非核心航运业务,难免让投资者质疑其资本配置的效率。 山东高速则出资3.48亿元认购威海银行增资,尽管金额占上年净利润的11%、净资产的1%,比例不算夸张,但主业为高速公路运营的企业跨界参股银行,仍让人困惑于其战略聚焦的清晰度。 中国神华的动作更为瞩目,计划通过发行股份收购国家能源集团旗下13家公司的资产,涵盖煤油化工、港口、航运、电子商务等多个领域,预计耗资将达数百亿元。这场大规模并购若实施,意味着这家煤炭巨头的业务边界将大幅扩张,从专注能源生产延伸至冗长的产业链环节。 华润置地的案例同样耐人寻味,其以245亿元从某国资手中收购一系列物业开发公司,这笔支出甚至超过了公司上年净利润(占比103%),占净资产比例达9%。在房地产行业深度调整的周期中,如此激进地承接关联资产,背后的非市场化动机引发诸多猜测。 这些案例串联起来,让人不禁感叹:改革推进了这么多年,部分国企似乎又回到了“大而全”的老路。当年股权分置改革的核心逻辑,是让国企通过资产剥离实现聚焦,依靠市场竞争锻造核心优势;而如今,当“输血”需求取代“做强”目标,当行政逻辑干扰市场选择,国企本应具备的竞争力培育路径正在被模糊。 真正的市场化改革,理应让市场之手发挥决定性作用:让具备核心优势的企业在竞争中不断壮大,走向世界舞台;让缺乏效率的资产在市场筛选中自然淘汰,实现资源的优化配置。若总是以“解围”“托底”为由,让优质国企背负额外的资产包袱,不仅会稀释其核心竞争力,更会背离二十年前改革的初心。如何在支持发展与坚持市场化之间找到平衡,避免改革成果付诸东流,仍是国企改革需要直面的深层命题。

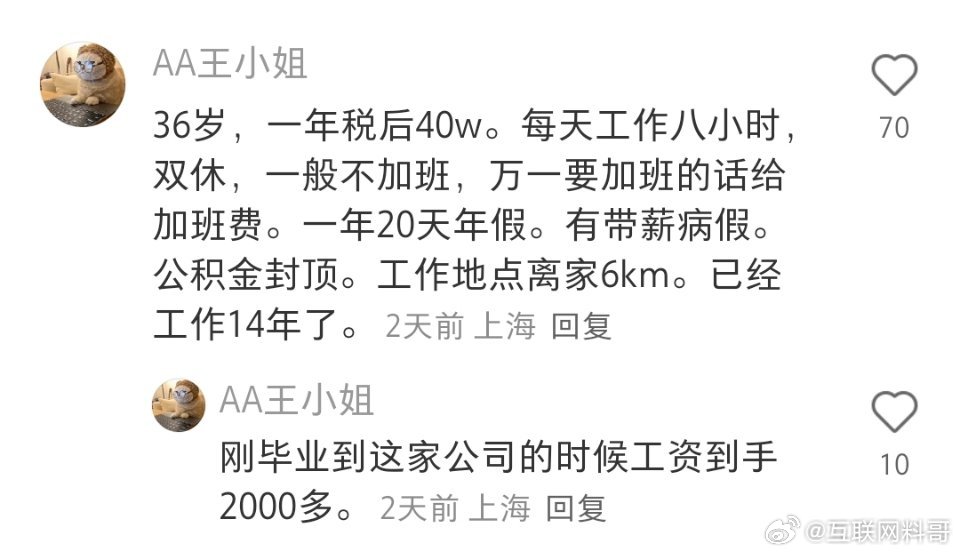

企退与机事退比养老金差距大,其实企退内部的差距更大,情况更复杂。

【11评论】【7点赞】