1937年10月,一支奉命前往淞沪战场支援的川军,拿着钱在南京的街头买胶鞋、吃卤肉,面对带头长官的质疑,这群穿着草鞋,脚指头渗血的士兵说了句话,让站在街头为他们送茶的百姓泣不成声。

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

1937年10月的南京街头,一群穿着破旧军装的川军士兵成了最扎眼的存在,他们脚上的草鞋早就磨得稀烂,露出的脚趾头渗着血,可脸上却带着掩不住的兴奋。

这些从四川千里迢迢赶来的汉子,正攥着刚发的五个银元,在商铺前比划着买胶鞋。

有个小个子兵捧着热腾腾的卤肉烧饼,烫得直吹气也不舍得放下,旁边剃头铺的老板看得直抹眼泪,转身拎着大茶壶就往街上跑。

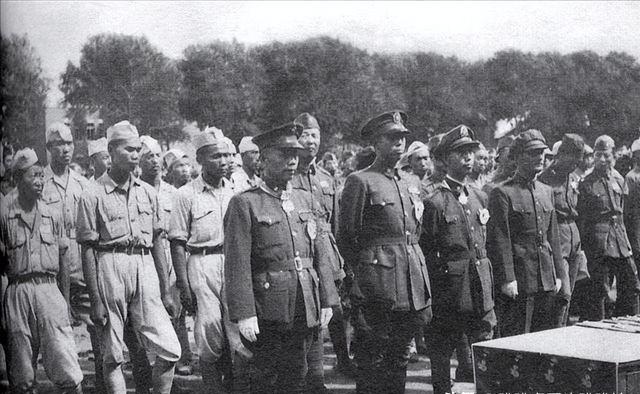

这支队伍是杨森率领的第20军团,三天前刚接到紧急调令要驰援淞沪战场,三万人马从四川一路急行军,草鞋磨穿了就绑上布条继续走。

军需官老周记得清楚,全军的家当加起来才两万多支老式步枪,机枪还不到两百挺,最金贵的是那十二门迫击炮,用油布裹着像宝贝似的供着。

士兵们领到银元时都愣了神,这是他们出川以来头回摸到军饷。

南京城南的杂货铺老王那天生意格外好,胶鞋早就卖断了货,他看见个满脸稚气的小兵蹲在店门口,正用草绳把新买的胶鞋绑在背包上。"娃儿咋不穿上?"

老王递过去一碗凉茶。小兵咧着嘴笑:"留给班长的,他脚底板烂得见骨头了。"

这话让隔壁布庄的老板娘听见,转身就抱来十几双千层底布鞋,非要往士兵怀里塞,街角药铺的学徒更绝,把整箱的磺胺粉都搬了出来,急得掌柜的直跺脚,这药当时比黄金还贵。

最让人揪心的是那些买卤肉的士兵,他们围在熟食摊前,盯着油汪汪的猪头肉直咽口水,却只舍得切两文钱的薄片。

卖卤菜的老汉抄起大刀咣咣剁下几大块:"老子当年在武昌打过北洋军,这肉不要钱!"

有个老兵突然蹲在地上嚎啕大哭,他说全连弟兄在贵州饿急了眼,煮皮带吃的时候,炊事班长把最后半碗野菜粥让给了他,自己饿死在开拔前夜。

茶馆里几个穿长衫的先生坐不住了,戴圆眼镜的教书先生把怀表往桌上一拍:"我这瑞士表值八十大洋,哪位军爷缺盘缠尽管拿去!"银楼掌柜的更干脆,直接让伙计抬出两筐铜钱摆在街心。

但士兵们谁都没动这些钱,有个络腮胡子的大汉把刚买的十双胶鞋分给战友后,剩下的银元全给了路边要饭的孤儿。

这些场景被当时在南京采访的美国记者埃德加·斯诺写进了日记,他在笔记里特别提到,有个瘦得像竹竿的川军士兵,用三个银元买了三十包止血药粉,却转身全送给了正在撤离的伤兵队伍。

斯诺追上去问为什么,士兵用浓重的川东方言回答:"我家六兄弟都当兵,现在就剩我一个了,要钱有啥子用?"

后来才知道,这支川军赶到淞沪战场时,正值日军发动总攻,他们穿着南京百姓凑的胶鞋,顶着轰炸死守了七天七夜。

有个连队全员战死在苏州河畔,打扫战场时发现,牺牲的士兵脚上崭新的胶鞋底都没沾半点泥,他们根本没时间撤退。

当年在南京送鞋的布庄老板娘听说后,连夜赶制了两百双布鞋送到前线,鞋底密密麻麻纳着"平安"二字。

八十年后,南京民间收藏家张建军在旧货市场淘到个铁皮盒子,里面整整齐齐码着五枚发黑的银元,还有张泛黄的纸条:"川军二十军三团二连,民国二十六年十月十六日购胶鞋三双,余钱两元四角交还军需处。"

这笔迹娟秀的清单,或许就是那个舍不得穿新鞋的小兵留下的,如今这些物件陈列在四川建川博物馆里,玻璃柜前总有人红着眼眶鞠躬。

刘昀

当年川军确实了不起值得尊敬,都是抗日英雄