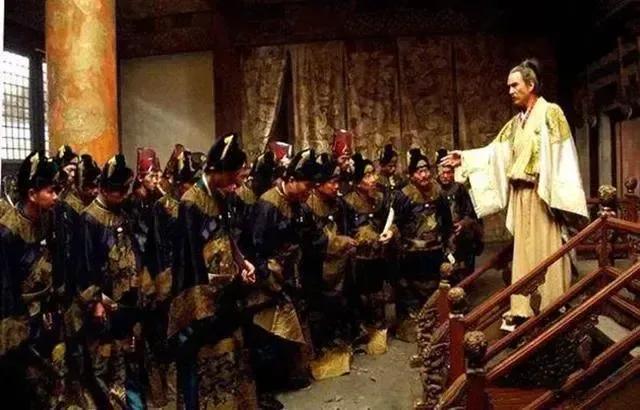

1946年,一群土匪正在大吃大喝,土匪头目喝醉后将自己的大衣脱下。突然,从他的大衣里露出了制服的一角,正是这个发现,直接暴露了土匪们的真实目的。 1946年的黑龙江,战火未熄,国共争夺东北如火如荼。土匪横行,盘踞山林,成了双方拉拢的棋子。 张雨新,人称“张黑子”,手握三千匪众,控制松花江下游命脉。他自称“只求财,不站队”,却暗中接受国民党密令,成了东北先遣军第三军副军长。 中共东北民主联军急需瓦解这股势力,军区司令员叶长庚亲自设宴,邀他“商谈归顺”。 夜幕降临,北安军区招待所的土坯房里,炭盆噼啪作响,搪瓷盆里热气腾腾的猪肉炖粉条冒着香气。锡壶里的高粱烧烈得呛鼻,张雨新一进屋就甩下大氅,露出内里的墨绿色呢制服,肩章金线在火光下闪闪发亮。 叶长庚不动声色,举杯敬酒:“张三爷,今日只谈兄弟情义,不谈国事!”张雨新哈哈大笑,端起海碗一饮而尽,酒液顺着嘴角滴到胸前。他没察觉,叶长庚的目光已悄然锁定了那枚暴露身份的青天白日徽。 这场宴席看似和气,实则暗藏玄机。叶长庚早有情报:张雨新近日收了国民党300支中正式步枪,护兵还在暗中测绘军区布防图。 宴席是试探,也是收网的最后一步。酒过三巡,张雨新醉态渐显,舌头大了,话也多了。 他拍着桌子,豪气冲天:“叶司令,咱兄弟喝得痛快,今后这地盘,我张某人说了算!”此话一出,屋内气氛陡然一紧。叶长庚笑而不语,轻轻敲了敲桌子,门外暗藏的伏兵已握紧枪柄。 张雨新的故事,得从几年前说起。他本是林口县刁翎山区的一个猎户,靠打猎为生,左颊的刀疤是年轻时与熊搏斗留下的印记。 抗战末期,日本人拉他入伙,他没干,宁可上山当土匪,也不当汉奸。1945年日本投降,东北成了真空地带,张雨新趁机拉起三千人的队伍,占山为王,劫商队、控水路,成了松花江下游的“活阎王”。 国民党看中了他的势力,派人秘密接触,许以高官厚禄。张雨新起初犹豫,但一纸“东北先遣军第三军副军长”的委任状,外加几车军火,彻底让他倒向了国民党。 他开始穿上墨绿呢制服,佩上雕龙毛瑟手枪,肩章上的青天白日徽成了他新的“护身符”。他以为,这身行头能让他在乱世中更上一层楼,却没料到,这正是他覆灭的导火索。 与此同时,中共在东北的剿匪策略也在悄然升级。叶长庚,这位从长征走来的硬汉,深知单纯武力剿匪只会逼反更多人。 他推行的“军事打击+政治争取”双轨政策,已让不少小股土匪放下武器。张雨新是块硬骨头,武力难啃,政治争取又迟迟无果。 叶长庚决定铤而走险,用一场宴席试探真假。他料定,张雨新若真是国民党的人,必定藏不住狐狸尾巴。 宴席进行到高潮,张雨新的脸已被酒精烧得通红。他脱下大氅,露出那身国民党将官制服,左胸口袋上方的青天白日徽在火光下刺眼夺目。 叶长庚不动声色,继续劝酒:“张三爷好酒量,再来一碗!”张雨新醉眼迷离,拍着胸脯吹嘘:“我这身行头,蒋委员长亲赐的,谁敢动我?” 此话一出,屋内鸦雀无声。随行护兵察觉不对,伸手摸向腰间,却被早已埋伏的战士死死按住。 就在此时,一名副官快步走进,递上一封密报:张雨新部下刚在城外被截,搜出两挺日制歪把子机枪,藏在马车草料层里。 叶长庚看完密报,眼中寒光一闪。他猛地摔下酒碗,碎片四溅,喊道:“动手!”厢房门轰然撞开,数十名全副武装的战士冲入,枪口直指张雨新一行。 护兵还没来得及拔枪,就被按倒在地。张雨新酒醒了一半,瞪大眼睛,嘴里还喊着:“叶司令,这是误会!”但那身制服和胸前的徽章,已成了铁证。 张雨新被押走的那一刻,北安的雪夜仿佛更冷了。1946年7月,他在北安公审,罪状包括勾结国民党、扰民掠财,最终被处决。《东北日报》报道了这场审判,消息迅速传遍黑龙江,震慑了其他土匪头目。 谢文东、李华堂等大股土匪闻风丧胆,纷纷投诚。叶长庚趁势推出“剿匪三原则”:首恶必办、胁从不问、立功受奖。这场宴席,不仅除掉了一个心腹大患,还为黑龙江剿匪战拉开了胜利的序幕。 到1947年底,黑龙江匪患清除率高达95%,松花江下游的商路重新畅通,百姓终于敢在夜里点灯。 昔日的土匪,或被改造,或被编入“学习大队”垦荒,刁翎山区的枪声渐渐被锄头声取代。 张雨新的雕龙毛瑟枪,如今静静躺在哈尔滨东北烈士纪念馆的展柜里,旁边还有他被捕时的黑白照片,刀疤依旧清晰。