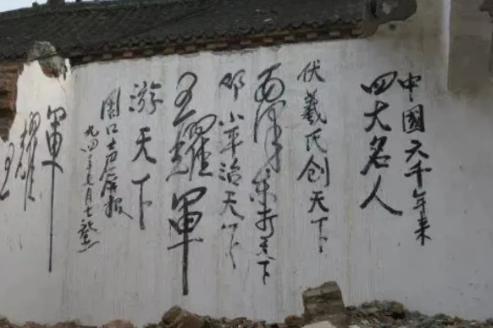

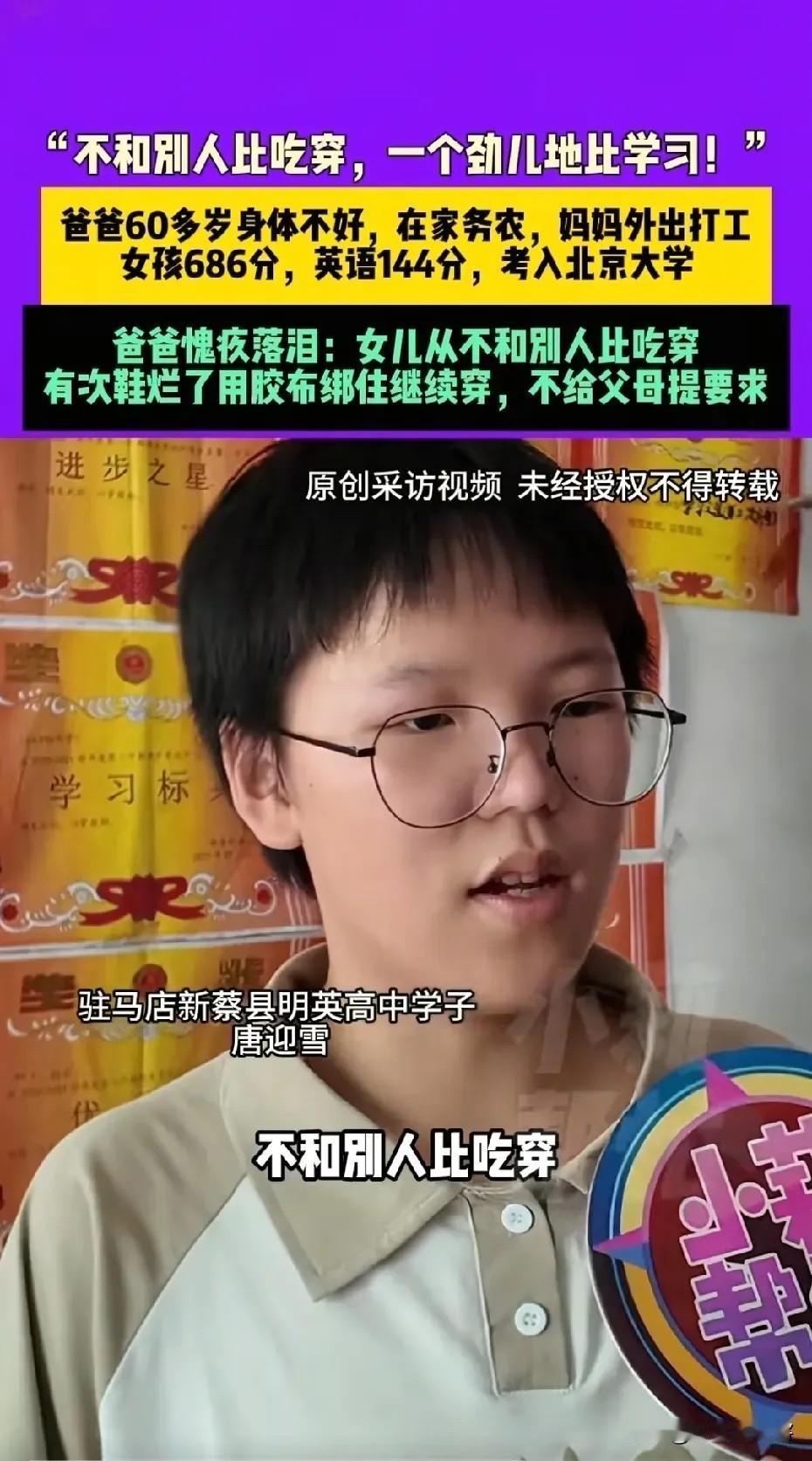

1965年,河南杞县的一个小村庄,18岁的王耀军正坐在昏暗的煤油灯下,埋头苦读。他的左眉上有一道疤,那是小时候砍柴时留下的印记,可这道疤却挡不住他眼里的光。 那一年,他以全省文科第一的成绩,考上了梦寐以求的大学。消息传开,村里人奔走相告,父亲王老汉更是逢人就夸:“我家耀军是状元,将来要光耀门楣!” 可就在录取通知书还没到手的时候,噩耗来了——他的名额被顶替了。顶替者是县供销社主任的儿子,而王耀军和父亲的申诉却如石沉大海。 王老汉不甘心,带着申诉状步行几十里地到开封行署求公道,三天三夜睡在车站也没人理会。最终,父子俩只能眼睁睁看着希望破灭。 王耀军攥紧拳头,咬着牙说:“我不会认命,总有一天,我要证明自己!”可命运的画笔,却一次次在他的人生画卷上涂下重重的黑。 顶替事件后,王耀军的生活彻底变了样。他拒绝了家里安排的务农活,背起行囊,开始了漫长的流浪。 他走过开封,睡过郑州的车站,用捡来的炭条和粉笔头,在城墙砖石上画画寄托心中的不甘。 1987年冬,郑州二七广场下了一场大雪,他用雪堆塑了一座孔子像,引得百人围观,有人感慨:“这流浪汉的手艺,真是神了!”可他却只是笑笑,拍拍手上的雪,转身又消失在风雪中。 流浪的日子,他也曾为生计低头。2000年,他在商丘一家“老味面馆”门口,用毛笔写下了一块招牌,换来了几个热气腾腾的馒头。 店主后来回忆:“他写字时,背挺得直直的,像个读书人,可眼神里全是苦。”王耀军从不主动诉说自己的过去,可他画的每一幅画,烧的每一张纸,都像在无声地呐喊:我曾是状元,我不该是这样的命! 回到1996年那个寒冷的收容所,警察核对完信息后,忍不住多问了一句:“你真是状元?咋会混成这样? ”王耀军没吭声,只是从怀里掏出一张皱巴巴的纸,上面是用炭条画的一幅自画像,旁边还写着一首诗:“鲲鹏折翼麻绳缚,尘世浮沉画中藏。” 警察看完,沉默了。那一刻,屋里只有暖气片嘶嘶作响的声音,空气中弥漫着漂白水和体味混杂的气味。 可更让人意外的是,王耀军在收容所的几天里,竟然拒绝了所有人的帮助。他宁愿睡在冰冷的水泥地上,也不肯接受别人的施舍。 直到2003年收容制度废止,他被放出来后,有人想帮他联系家人,甚至央视记者想采访他,他却选择了躲进鸡公山,彻底消失在公众视野。为什么一个状元,会如此固执地拒绝救赎?他的心里,到底藏着怎样的秘密? 2012年春,开封禹王台的一角,王耀军静静地走了。他躺在破旧的棉被上,枕边只有半块画板和一本残破的《庄子》。 临终前,他对身边一个好心人说:“我这辈子,画了无数画,可最想画的,是18岁那年的自己。”说完,他闭上眼,嘴角却带着一丝释然的笑。 王耀军走了,但他的故事却在河南民间流传。杞县圉镇立了一块“耀军石”,每年高考前,总有考生来挂许愿牌,祈求一份公平的命运。有人说,他是“流浪的状元”,也有人说,他是“画中的鲲鹏”。 可无论如何,他用半生流浪和一枝画笔,告诉我们:命运可以折断翅膀,但绝不能磨灭一个人的灵魂。