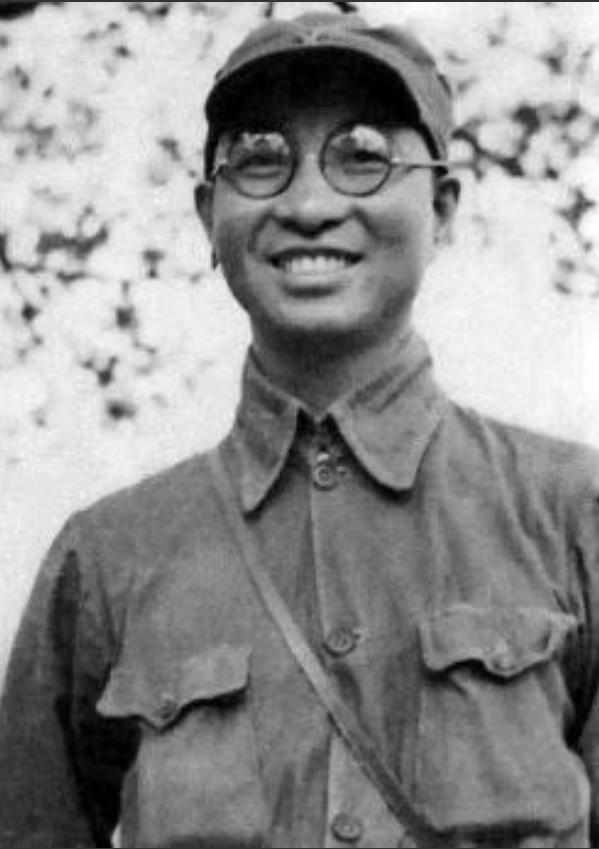

1945年10月,阎锡山下令将侍从秘书李蓼源带去荒郊外活埋,执行命令的师长犹豫了,说:“这孩子才20岁,看着挺不错的,连口供都没有,不能就这么杀了,” “总得有个口供,不能稀里糊涂杀人。”贾宣宗冒险抗命将李蓼源关进附近窑洞审讯。彼时,20岁的李蓼源被反绑双手,茫然地望着眼前的一切。 事件的起因只是一行无心的批注。抗战胜利后,阎锡山准备庆生讲话,侍从秘书李蓼源在校对文稿时,与同事讨论“为民爱民”的主张,随手在文稿旁写下“共产党才是为民爱民”的的批注。这句批注被误印进初版书册,虽然立即销毁重印,但已被人密报阎锡山。 阎锡山闻讯震怒,当时国共关系紧张,他正秘密筹划反共行动,身边出现“亲共分子”令他极度不安。他认定李蓼源是潜伏的地下党,立即下令秘密处决:“活埋,不要留痕迹。” 贾宣宗接到命令时陷入两难。他了解李蓼源,这个年轻人出身书香门第,因战乱流亡至山西,工作勤恳,待人谦和。更关键的是,没有任何证据表明他是共产党。 “连审讯都没有,算什么王法?”贾宣宗最终决定抗命。他将李蓼源关进附近窑洞,开始审讯。这一举动激怒了阎锡山,他派特务对李蓼源严刑拷打七天七夜。李蓼源双腿被打断,却始终未承认通共。 1948年,经中共地下党和阎锡山堂妹阎慧卿的暗中营救,李蓼源终于获释。他辗转进入解放区,新中国成立后历任山西省政协副主席等职,晚年仍致力于两岸统一事业。而贾宣宗因这次抗命被调离核心岗位,晚年隐居乡间,极少提及往事。 这个故事展现了人性在极端环境下的抉择。贾宣宗的犹豫,让我们看到良知的力量。李蓼源的坚韧,彰显了信仰的价值;而阎锡山的残暴,则成为专制统治的典型写照。 在当今社会,我们同样面临各种道德抉择。是盲从权威,还是坚守底线?是明哲保身,还是坚持正义?这段历史提醒我们,真正的勇气,不仅在于对抗敌人,更在于守护内心的道德准则。 在新时代,我们更需要珍视这种有所不为的底线意识。它不仅是个人操守的体现,更是一个民族精神高度的标志。让我们从历史中汲取力量,在各自的岗位上坚守正义,这才是对历史最好的纪念。 信息来源: 澎湃新闻|2022-11-11《关于“山西省人大常委会原副主任李蓼源逝世》 文|何夕 编辑|南风意史