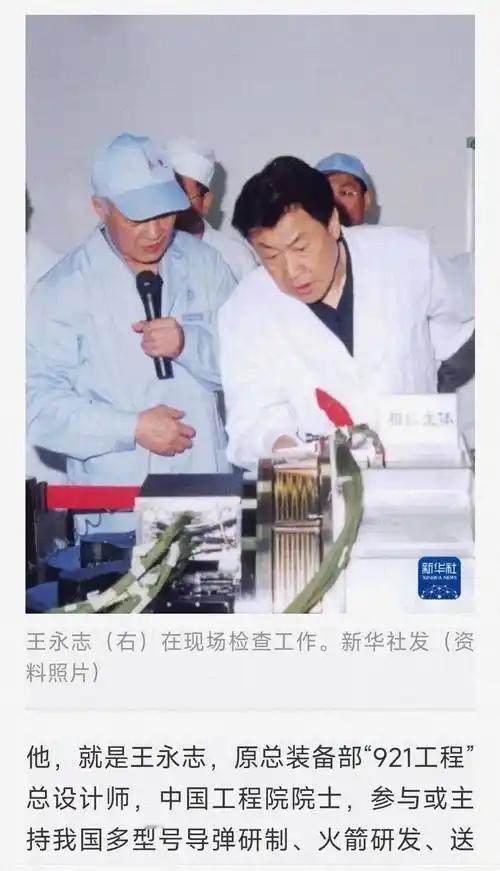

2003年,杨利伟搭乘神舟五号成功长入太空。科技人员第一时间我到钱学案,把喜讯告诉了钱老,而钱老第一句却是“王永志还在吗”科技人员说:"在在在,他一直在盯着的。"听到这个回答后,钱老放心地点了点头。 2003 年 10 月 15 日,杨利伟乘神舟五号上了太空,中国首次载人航天成了,全国都高兴坏了。科技人员马上到钱学森家,把这好消息告诉了 92 岁的 “航天之父”。 可谁也没想到,钱老听完后,第一句话不是问杨利伟,也不是问飞船,而是平静地问了一句:“王永志还在吗?”科技人员赶紧回答:“在在在,他一直在盯着的。” 听到这个,钱老才放心地点了点头。这句看似随意的问话,其实藏着中国航天“零伤亡”奇迹的秘密,指向一个关键人物——王永志,中国载人航天工程的总设计师。 那天,全国的目光都聚焦在杨利伟和神舟五号上,毕竟这是中国航天的大日子。可钱学森这句“王永志还在吗”,却让现场的人有点摸不着头脑。 在这举国欢庆的时刻,钱老为啥惦记一个幕后名字?其实,这不是随便一问,而是钱老对整个航天工程的一次“点名”。他心里清楚,载人航天的成功,不只靠飞船和航天员,更靠一个严密的安全体系,而这个体系的灵魂,就是王永志。 要明白钱老这句话的分量,得从王永志的“偏执”说起。2001年,神舟三号发射前,一个技术员发现飞船舱里有个插座有点小毛病。 有人觉得,这点小问题不至于耽误发射,推迟太不划算。可王永志不干,他拍板说:任何隐患都不能带上天,必须彻底解决,哪怕推迟发射。这态度听着固执,可正是这种“零容忍”,保住了神舟飞船的安全,钱学森早就看中了王永志这股劲儿。 时间倒回1964年,那会儿王永志还年轻,碰上一枚中近程导弹的发射难题。天气太热,燃料加不满,射程肯定不够。 专家们急得团团转,王永志却提出个大胆主意:少加点燃料,靠减轻导弹重量来保射程。这招在当时挺冒险,不少人捏把汗。 他把方案报给钱学森,钱老仔细一算,觉得科学上没问题,当场拍板。结果,导弹成功发射。从那以后,钱学森就认定王永志不光脑子活,还严谨得可怕,干大事靠得住。 后来,王永志接手运载火箭技术研究院,又干了件大事。他提出用成熟火箭“捆绑”技术,只花18个月就搞出“长二捆”火箭,把中国运载能力从2.5吨猛提到9.2吨,直接让中国航天挤进了国际商业发射的门。 这事儿证明,王永志不只会解难题,还能搭起一个大工程的框架。1992年,中国决定搞载人航天,钱学森力荐60岁的王永志当总设计师,就是看中他能从零开始,建一个滴水不漏的安全体系。 2003年,钱老问“王永志还在吗”,是在确认这位载人航天总设计师是否在岗——他是整个项目的把关人。得知王在,钱老才接着问返回舱落点(考察执行精度),以及专家陈信的身体(关心后备保障)。这三问,查的是整个工程体系的根基。 钱老通过这些问题“验收”的,不是某个人,而是王永志团队建立的严谨体系。这个体系的核心是“以人为本”,将航天员安全置于最高优先级。 结果证明了这个体系的力量:从神舟五号至今,中国载人航天保持了航天员零伤亡的卓越记录。钱学森和王永志留下的,不仅是技术,更是一套科学严谨、安全至上的工程哲学,这是中国航天持续前进的坚实基础。