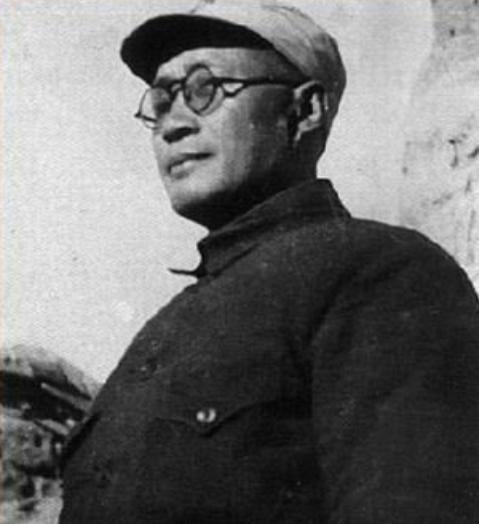

70年刘伯承秘密来南京,许世友深夜嘱咐肖永银:你去接刘帅最好 “老肖,听口令,马上到我家来!”——1970年11月的某个夜里,电话那头的许世友说完就挂,干脆利落。肖永银愣了两秒,披衣出门,车灯在冬夜的长街上拖出一道白线。 抵达后,许世友不寒暄,声音压得很低:“刘帅半夜到南京,你去车站把人接回。”他补了一句,“越少人知道越好。”字字敲在桌面,听得出分量。大战场上打惯了硬仗的肖永银,这一刻却感到意外:刘伯承来南京?为何如此隐秘?他没追问,只点头:“明白。” 月下的南京站灯火昏黄,肖永银守在站台,看见那位熟悉的瘦高身影缓步而出。刘伯承戴着呢帽,拄着手杖,眉心紧锁。他认出肖永银后,神色微松,却还是闷声道:“搞得跟潜伏似的,老子都七十了,还让人半夜折腾。”话里带火,更多的是辛酸。肖永银轻轻扶住他:“首长请上车,别着凉。”简短一句,把当年的上下级情分全兜住。 车子驶向军区招待所,发动机的低鸣掩不住车厢里的短促交谈。刘伯承叹了口气,说自己视力愈发差,上级安排到南京暂避风头,也想调养眼疾。“给你们添事了。”肖永银没多客套:“能替您跑腿,我乐意。” 这段深夜接站的小插曲,很快在军区内部被“雪藏”,外界只当刘帅仍在北京疗养。许世友如此谨慎,一来顾及特殊时期的政治气候,二来也清楚刘伯承不愿抛头露面。多年战火中培养的默契,让几位老战将不用多说就能理解彼此的顾虑。 静坐回想,肖永银的记忆仍停留在1937年那个风雪晨。彼时他不过二十岁,衣衫褴褛,领着仅剩的几名警卫穿过甘肃荒滩,走进援西军司令部。见面瞬间,刘伯承摘帽,泪痕未干,握着他的手道:“能活着回来就好。”那句朴实话,此后像钉子一样钉在肖永银心里。年轻人第一次真切体会到什么叫生死相托。 时钟往前拨两年。草地负伤、血染毡帽、背靠背掩护徐向前突围的细节,肖永银从不主动提,但许世友记得。正因如此,1970年那通深夜电话才只说了“你去接刘帅最好”,再无旁话。军中兄弟,讲究的就是“不解释”。 凡熟悉肖永银的人,都知道他有股子“愣劲”。1947年汝河边,他带着十八旅硬切罗广文兵团封锁线,密集刺刀搏杀,打出一条宽七里、生路一线。临战前刘伯承只抛下一声“狭路相逢勇者胜”,他便把这八个字当作死命令。结果,全纵队靠那条血路脱险。有人说那是肖永银“疯”,他自己却觉得:既然首长信我,我就不能掉链子。 然而,军旅人生并不总是一往无前。重庆大学那场“家务事”让肖、王二人隔阂深埋。王近山豪爽,却误会是肖永银主导审理,心里扎刺。朝鲜前线会合时,两人默契协同,但情面始终隔着层雾。1953年送别会上,肖永银举杯一句“将来你会明白”,语气平淡,却用力得让周围人都噤声。多年后王近山才知,当年兵团里真正周旋护他的正是肖永银。 把镜头再拉回南京。刘伯承落脚后,许世友每日派人送土鸡、斑鸠、镇江香醋,可刘帅次数多了便推辞。他只乐意见一个人——肖永银。许世友琢磨一阵,索性对肖永银说:“军区事暂放,常去陪老领导喝茶。”看似一句玩笑,实则命令。刘伯承知道内情后笑:“还是许老虎爽快。”一句话,两位老上级心照不宣。 期间还有个小花絮。一次刘伯承兴起,提议散步到玄武湖。警卫一听急了,生怕首长路滑摔倒。肖永银摆手:“湖边石板我熟,走。”结果两位老人沿湖绕了一圈,风大,湖面浪声拍岸。刘伯承收住脚步,望向水面说:“活到我这个岁数,不图官、不图名,只想静静。”那语气像是随口闲聊,却让肖永银心里发酸——这位当年挥师跃进的统帅,如今只能借微弱月光辨路。 1974年刘伯承返京治疗白内障,南京几年光阴到此结束。临行前,肖永银送到机场,刘伯承拍拍他肩:“老许说你枪法不如以前,回来补课。”两人都笑,却谁都没提下一次见面是什么时候。战争年代带来的直率感情,总是这样,惜字如金。 1986年10月,噩耗自北京传来。刘帅病重离世。追悼会名单初稿漏了肖永银,刘伯承夫人急电南京:“老肖必须来。”飞机降落首都机场时,肖永银拎着一只黑色公文包,步子很急。他在灵前站定,先是一声哑喊:“师长!”随后再无语,只是敬礼,肩膀抖动。旁人说那天的军礼角度完美,但手背无形地在颤。军人不擅长表达悲痛,只能用最标准的动作替代哭声。 有人好奇,刘伯承与肖永银缘何如此深厚?细数下来,不过三件事:信任、担当、交情。信任来自黄土高坡的小纸条;担当源于大别山的血路;交情则在南京夜风中发酵。三者缺一,都不会成今天人们口中的“老部下、老首长”。 不得不说,解放军的将领关系常被外界误读为纯粹的上下级,其实更多时候像兄长与弟弟。对外,他们绝对服从;对内,则重情重义。刘伯承晚年眼睛几乎失明,依旧记得肖永银的声音;肖永银暮年回忆自己一生,最先提的也是“刘帅带我走向战场”。这就是答案。