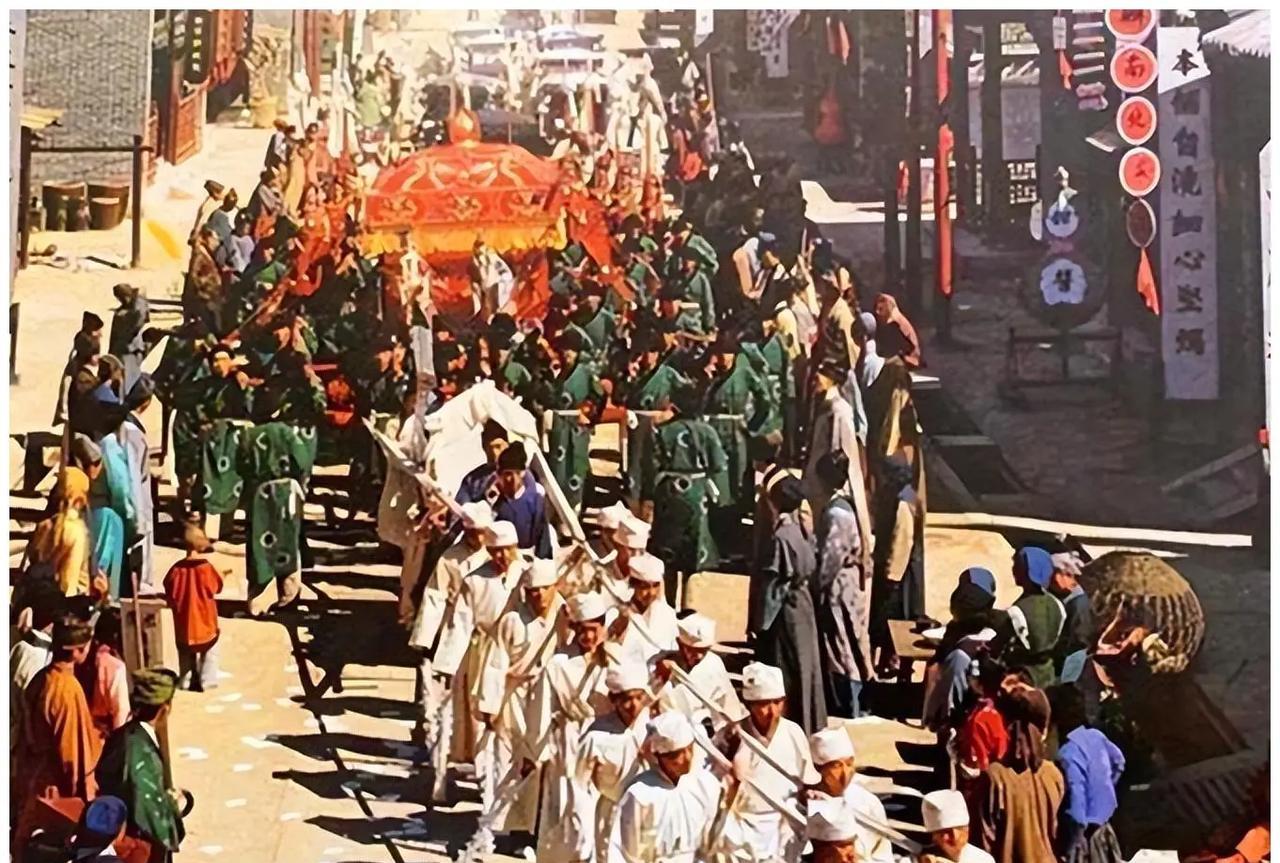

1062年,包拯去世,出殡当天发生了一件奇怪的事,原来,他临终时悄悄告诉女婿文效:“我走后,你要准备21口棺材,并从7个城门一起抬出去,”这个谜团困扰了大家900多年,直到包公墓被发掘,真相才最终被揭开 1973年的春天,合肥钢厂正在扩建。 工地上,工人们正在忙碌。 突然,某个工人一铁锹下去,突然刨出块刻着“宋枢密副使”的烂石头片子。 领队的老吴一瞅,“乖乖!这怕是挖着包龙图的老坟了!” 谁?包公? 包拯这人,打小就是个倔脾气。 他生在合肥老城,他爹包令仪当过刑部官儿,家里不差钱,可这娃偏认死理,满脑子都是忠孝仁义。 28岁他考上进士,本来可以享受好日子,还能搬家到京城,去见见世面。 哎,他放着京官不当,跑回老家伺候爹娘。 双亲走了后又守足三年孝,这才肯出来做官。 在天长县当知县时,有个老农哭丧着脸来报案,说他家耕牛的舌头让人割了。 这都啥奇葩事儿啊?难不成是因为牛舌头好吃? 包黑子这人断案十分了得,他眼珠子一转,叫老农回家把牛宰了卖肉。 隔天果然有个贼眉鼠眼的来告状,说老农私杀耕牛。 包拯惊堂木一拍:“割牛舌的是你,告状的也是你!” 那泼皮当场吓瘫认罪。 自此,“牛舌案”一传十十传百,“包青天”的名号算是立住了。 后来调到端州管砚台。 那地方产的端砚是贡品,前任官儿都拿麻袋往家扛。 包拯到任后,朝廷要多少他交多少,多一块都不拿。 离任时老百姓追着送砚台,他袖子一甩:“拿走拿走!留着自己磨墨使!” 宋仁宗听说他的事迹后直竖大拇指,立马把他调进京当监察御史。 这官儿可了不得,专揪贪官小辫子。 有个叫王逵的刺史贪得流油,包拯连写七道折子硬把他撸下台。 国丈张尧佐仗着闺女是贵妃,在京城横着走,包拯当庭骂他是“朝廷脓包”,吓得老国丈连夜递辞呈。 1057年他当上开封府尹,衙门口摆个大鼓,老百姓有冤屈抡起鼓槌就敲,他亲自升堂断案,连皇亲国戚都照铡不误。 1062年五月那会,64岁的包拯在枢密院批公文时突然栽倒。 宋仁宗派御医守着给他看病,因为像包拯这样的人才可太少了。 但是,终究是没留住这位铁面判官。 在他去世那天,开封城老百姓哭得跟自家没了爹娘似的。 仁宗皇帝也亲临吊唁,当他走到包家,才看见屋里空荡荡连件像样家具都没有。 他鼻子一酸给追封了礼部尚书。 出殡那天更稀奇,开封城七个城门同时抬出二十一口棺材! 每口棺材都像是真的,并且分七路往城外抬,谁也分不清哪个装着真包公。 老百姓看得直咂嘴:“包大人这是唱哪出啊?” 谜底藏在包拯临终前给女婿文效的交代里。 那会儿老爷子喘着粗气说:“我走之后,你连夜打二十一口棺材,七个城门同时出殡。” 文效含着泪照办,真棺材悄悄运回合肥香花墩,那是包拯小时候读书的地界。 剩下二十口薄皮棺材,都送给穷苦人家当寿材了。 北宋年间棺材金贵,穷人家得个棺材比过年吃肉还稀罕。 这出“二十一棺迷魂阵”唱了九百多年,直到1973年钢厂挖出金丝楠木棺材才破局。 考古队扒拉开碎砖烂瓦,发现棺材里就几块碎骨头,旁边躺着块裂成八瓣的墓碑,拼起来正是“宋枢密副使赠礼部尚书孝肃包公墓”。 墓里穷得叮当响,唯一像样的物件是块磨秃噜皮的砚台,那正是当年端州百姓送他那块。 二品大员墓里就这点家当,连仁宗赐的金丝楠木棺材都显得寒酸。 更蹊跷的是骨头不全乎,头盖骨缺半拉,脊椎骨还有裂痕。 有人嘀咕是不是仇家害的,可专家一化验,骨头里汞含量超标,这八成是金兵南侵时毁墓泼的水银。 包夫人董氏的墓就在旁边,早让人刨得底朝天。 老包这招“疑棺计”是真高明,连盗墓行当都传下规矩。 “宁挖十座王侯坟,不碰包公一片瓦。” 要不是钢厂扩建,这秘密还得埋下去。 为啥整二十一口棺材? 北宋那会儿盗墓成风,包拯活着时铡了多少权贵? 他早算准死后有人要掘坟泄愤。 真身藏回老家,二十口空棺既糊弄了仇家,又给穷人送了顺水人情。 墓里那块旧砚台更是活招牌,端州任上不贪名砚,死后枕边就留块磨平的石头疙瘩。 包龙图这手笔,当真把身后事算得透透的。