1952年,在印尼教书的刘峙,给台湾的好友顾祝同写去求助信。顾祝同去找老蒋说:“让一个上将滞留于爪哇,传出去也不好。

1949年秋,随着国民党政权在大陆的全面溃败,曾经的“徐州剿总”司令刘峙面临人生重大转折。

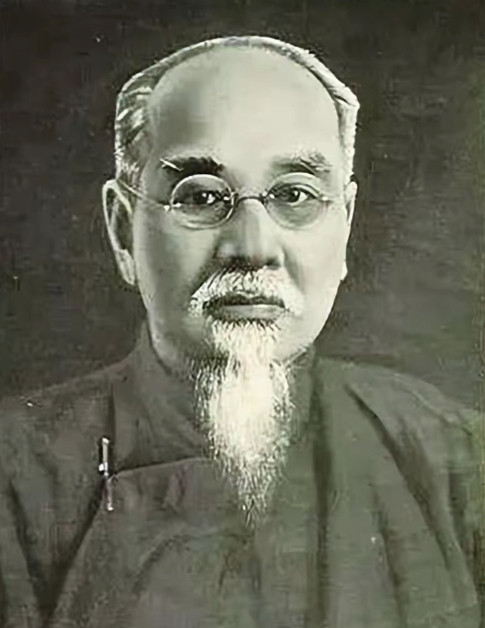

这位早年追随蒋介石、官至陆军二级上将的军事将领,因在淮海战役中的失利彻底失宠,既不敢随蒋赴台,又不愿留居大陆,最终带着三姨太黄佩芬及子女避居香港。

靠着多年积攒的丰厚家底,他在港岛购置房产当起寓公,本想过几天太平日子,谁知树欲静而风不止。

某日清晨,刘宅门铃骤响。

十几个身着旧军装的汉子径直闯入,领头者说:“刘长官,兄弟们如今连稀粥都喝不上了。”

这些昔日的部下如今沦为流民,三天两头上门勒索。

刘峙起初还想摆长官架子,却被对方亮出的匕首吓得直冒冷汗。

黄佩芬哆哆嗦嗦从保险柜取出金条分赃,这般情景反复上演数月后,刘峙意识到香港已非久留之地。

1950年初,刘峙听从南洋华侨富商建议,携家眷登上开往雅加达的货轮。

途经新加坡时遭遇海盗洗劫,装有美钞的行李箱被洗劫一空。

抵达印尼海关又遭军警盘剥,随身携带的港币被搜刮殆尽。

原本计划在当地开设橡胶园的生意因资金短缺告吹,曾经挥金如土的“福将”不得不搬到物价低廉的茂物市,挤在唐人街破旧板房里艰难度日。

转机出现在黄佩芬身上,这位北平女子师范毕业的姨太太,在华侨小学谋得教员职位。

每月十五块印尼盾的微薄薪水勉强维持全家温饱,但好景不长。

1951年冬,黄佩芬接到香港亲戚病危的电报。

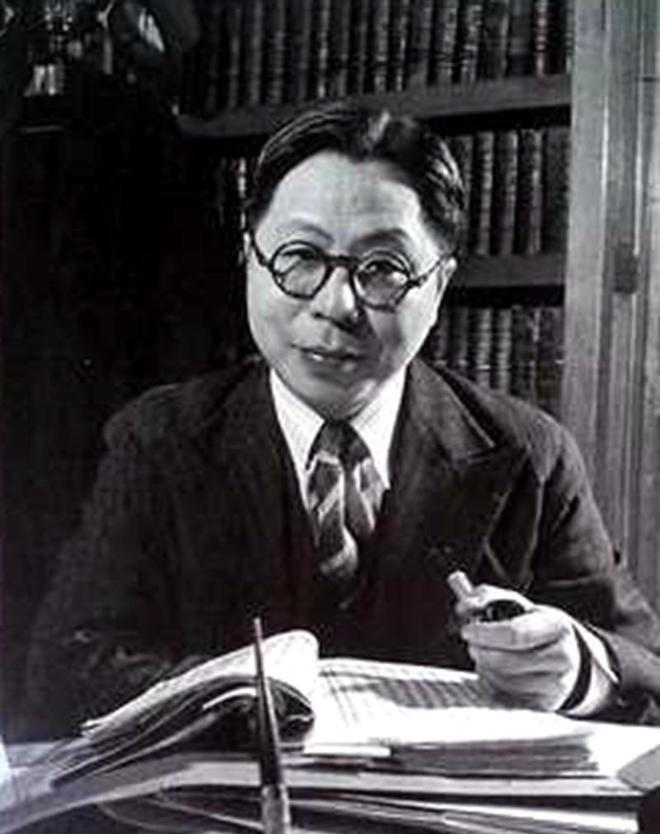

离岗探亲意味着丢掉饭碗,情急之下她向校长推荐丈夫代课:“我家先生读过保定军校,当过黄埔教官。”

面对校方的质疑,五十九岁的刘峙挺直腰板:“地理课我能教,北伐时我走过大半个中国;国文课更不在话下,蒋委员长的讲话稿我都起草过。”

这时,他拿着粉笔在黑板上画出精密作战地图,把《岳阳楼记》讲得金戈铁马。

孩子们听得入神,老校长当场拍板:“刘先生带毕业班!”

从此茂物街头常见奇景:清晨薄雾中,前国军上将拎着公文包赶电车,腋下夹着学生作业本;午休时蹲在走廊啃冷饭团,还要防备同事追问“当年徐州八十万大军怎么败的”。

靠着每月二十八块印尼盾的薪水,刘家日子渐有起色。

黄佩芬归来后改教音乐课,夫妻俩的教师收入竟比在国内当封疆大吏时更稳定。

安稳日子没过两年,印尼排华风潮骤起。

1952年深秋,刘峙目睹邻街华人商铺遭暴徒打砸,连夜修书向台湾旧友顾祝同求救:“若校长念旧情,盼赐栖身之所。”

这封信经多方辗转摆上蒋介石案头,彼时台湾正处风雨飘摇之际,老蒋唯恐这位“将军”在海外口无遮拦,遂批准其返台。

1953年元宵节,刘峙全家登上开往基隆的客轮。

故交何应钦到码头迎接,望着满头华发的落魄上将唏嘘不已。

蒋介石虽赏了个“总统府战略顾问”虚衔,却明令禁止其接触军务。

每月领着四百新台币的干薪,刘峙蜗居在台中雾峰乡的日式平房里,开始撰写回忆录消磨时光。

这部用钢板刻印的《我的回忆》在台北军政圈引发热议。

昔日的学生胡宗南送来五十块银元润笔费,同僚孙元良却在酒桌上讥讽:“他把徐州战败全推给杜聿明,当别人都是傻子?”

最让刘峙痛心的是1965年黄佩芬病逝,结发三十载的伴侣离去后,他整日对着院里的榕树发呆。

1971年1月,七十九岁的刘峙在台中荣民医院咽下最后一口气。

主治医师翻开病历本,死亡原因栏写着:糖尿病并发尿毒症。

追悼会上,昔日同袍送的挽联写着“北伐骁将,中原名帅”,却无人提及淮海战役。

装着骨灰的陶罐存放在台北市郊灵骨塔四层拐角,与万千大陆迁台者的亡灵共处一隅,静静注视着海峡对岸的故土山河。