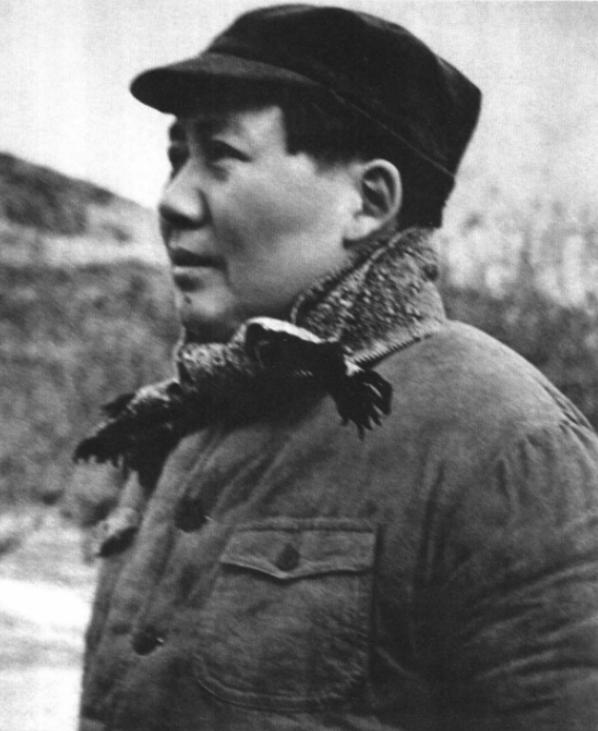

毛主席去幼儿园看望孩子们,有个小朋友说:毛主席,咱俩名字一样 【1946年2月,延安东郊】“毛伯伯,您真的和我同名吗?”奶声落下,操场一阵窃笑。毛泽东抬手理了理衣领,半蹲着答:“你先告诉我,你叫什么?”那个胖墩墩的小男孩挺起胸脯:“我叫席毛!”两个字顺序一调换,他自豪得不得了。毛泽东哈哈大笑,周围几十张被风吹得通红的小脸也跟着笑成一片。 笑声掩不住战况紧张。两周前,胡宗南部队沿公路逼近延安,中央决定将指挥机关向陕北腹地机动,临行前最惦记的就是这些孩子。毛泽东拂袖走出枣园窑洞时说:“老人转移按方案执行,孩子一点不能落。”随行警卫员记下这句嘱托,连夜把洛杉矶托儿所列进第一批护送名单。 托儿所在延安城北。前身是1938年春建立的保育院,最初不过几孔窑洞,七个娃,最大的四岁,最小不足百日。筹建时,周恩来穿梭西安、重庆募集物资,宋庆龄在香港联络华侨寄来奶粉、缎布与一台磅秤。那台磅秤今天还在院子角落,漆皮斑驳,却是孩子们的宝贝,每次称重都像过节。 1938年至1945年,托儿所三迁四搬。日军飞机轰炸延安的那天,老师们把孩子塞进山沟,自己趴在洞口挡飞石。事后清点,一个不缺。所长王茜平把被炸塌的院墙描成漫画贴在食堂,她说:“让娃娃记住,墙塌人没倒。” 扩招从1944年开始。八路军各师团陆续把孤儿送来,刘太行、邓林、左太北……名字像一串战报,从太行山、江南水乡飘到黄土高原。入所第一件事是体检,第二件事是改睡“统一号”木床。木床由陕甘宁边区政府木工厂赶制,每张刻编号,方便空袭时点名。 毛泽东自己的女儿李敏也在这里。早先她住老乡家,靠“百家饭”供养。托儿所初办,毛泽东拍板:“先把娇娇送去。”文件留档,序号001。李敏后来回忆:“每天早晨唱《跟着毛主席天天向上》,其实我不懂歌词,只觉得旋律有劲。” 1945年日本宣布投降,延安城灯火通宵,托儿所熬了两锅羊肉,孩子们吃得满脸油。但和平没持续多久,国共谈判破裂,战事再起。战备物资有限,托儿所把鸡圈拆了做防弹掩体。老师开玩笑:“鸡暂时让路,等胜利了再请它们回来。” 来到1946年2月这一天。毛泽东顶着寒风进院,脚刚踏上操场就被孩子围住。“毛伯伯好!”“毛伯伯您冷不冷?”几个胆大的拉他大衣下摆取暖。所长汇报撤离计划:分三批,女童走陕西安塞北线,男童走延川东线,重病娃单独护送。毛泽东点头,又嘱咐一句:“无论多难,别让他们饿一顿。” 就在此时,席毛挺身“报重大情况”,便是那声“名字一样”。众人笑过,毛泽东摸着他的脑门问:“长大想干啥?”“当八路军,揍坏蛋!”稚声分外响亮。警卫员在旁低声说:“这娃父亲去年在临汾阵亡,母亲下落不明。”毛泽东眼圈微红,手臂却抱得更紧:“小家伙,等你穿上军装,我给你配发红星。” 几分钟后,他走向教室门口,粉笔在黑板写下四个字:儿童万岁。写完不加注释,转身离开。雪末春初的风灌进走廊,把白粉末吹成一缕轻雾,落在课桌,也落在孩子们的棉帽上。 撤离行动持续到三月。洛杉矶托儿所最后一批队伍出发时,延河岸边只有几个老师挥手。所长回头望见空荡操场上那台磅秤,像一名沉默哨兵。她随手把磅秤扛上毛驴:“称体重的家当,丢不得。” 三年后,西柏坡电台传来消息:全国胜利在望。旧日托儿所的孩子,有的随部队一路南下,有的进入北平华北大学读书。席毛则跟随第十八集团军教导旅,在河南获嘉参加剿匪战斗,十四岁记一次三等功。别人问他名字,他还是那句自我介绍:“我跟毛主席同名,只是顺序换了。” 不久,他把奖章寄到延安旧址,附言寥寥:当年承诺,现在兑现一半。 那天,小小的操场留下了一声爽朗的大笑,也见证了一段对未来的托付。