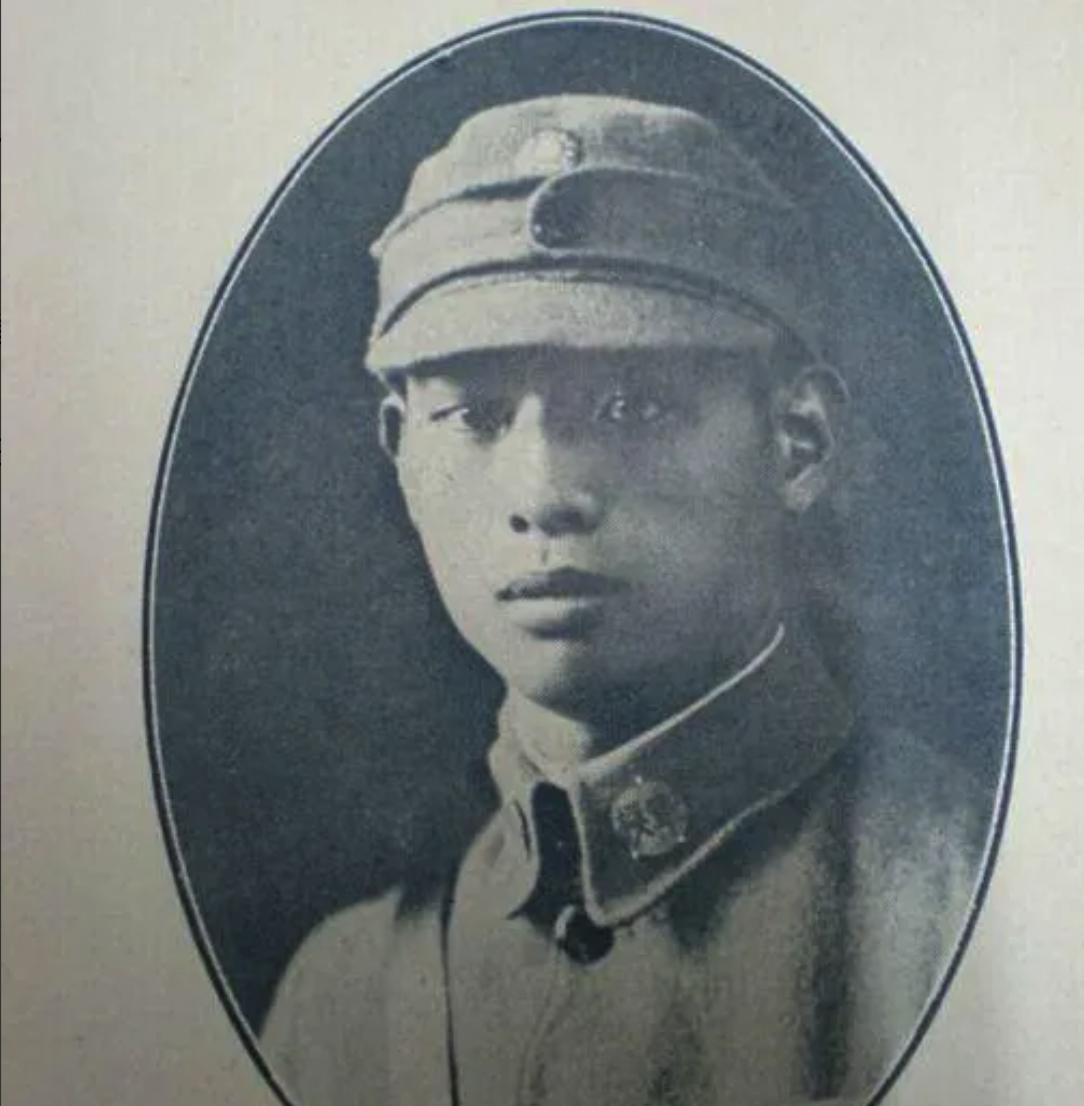

“我拿着大刀,使出全身力气砍了下去,砍了好几下才把鬼子的头砍掉,”1940年,年仅15岁的小八路战士第一次杀敌,却不感到害怕。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 河北霸县的一个小院里,午后的阳光从窗外照进来,落在老木桌上,九十岁的刘春生坐在椅子上,背挺得很直,桌上摆着一摞褪了色的证书和几块沉甸甸的军功章。 最显眼的,是一段带着裂口的大刀残片,刀柄上密密麻麻的凹痕,像是岁月留下的指纹,他的目光停在那刀片上很久,像是看到了十五岁的自己。 十二岁那年,霸县被日军占领,村子里的房子被烧毁,三间草房只剩下焦黑的木架子,父亲被抓去修工事,再也没有回来。 那天他蹲在被烟熏黑的门槛上,手里攥着一块半生不熟的窝头,鼻子里全是焦土和血腥味,院口倒着邻居的尸体,刺刀从胸口穿过去,挂在破墙上,他什么都没说,只觉得胸口像塞了块烧红的铁。 不久后,灰布军装的八路军进了村,带头的战士胡子很浓,从怀里掏出一个红薯塞到他手里,他一口咬下去,心里就有了个念头,要跟着这些人走。 他跑去征兵处报了名,因为个子太小,几次被劝回家,他就守在门口不走,过了很久,才被收进炊事班干杂活,一年里挑水、劈柴、煮饭,把个子养得壮实了些。 等到能下到连队时,他分到了一把三八大盖,可子弹只有几发,平时训练多是空瞄,更多时候,他的武器是一把笨重的大刀,那刀不是新造的,刀刃有些卷口,握在手里冰凉沉重。 1940年夏天,百团大战打响,他所在的部队受命潜行到南苑机场一带,准备破坏日军的设施,一路上,战士们紧贴地形行进,生怕惊动敌人。 接近目标前,抓到两个落单的日军俘虏,本想押着继续前进,可那两人突然开始用日语大声喊叫,声音在空旷处传得很远。 部队正处在潜伏阶段,一旦暴露,整个任务都可能失败,队伍短暂商议后,决定就地解决这个隐患,执行的人是年纪最小的刘春生。 他接过那把缴获的大刀,手指紧紧扣住刀柄,站在俘虏面前,呼吸急促,心跳像在胸腔里敲鼓,眼前闪过烧毁的家、父亲的背影、满地的尸体,整个人像被一种力量推着往前。 他抡起刀,用尽全身力气劈下去,刀锋嵌在骨头里,没能一刀砍断,他又抬起刀,再劈,再劈,直到脑袋彻底落下。 热血溅到脸上,带着腥味和灼热感,他没有退后,也没有想别的,只觉得胸口那块烧红的铁终于有了出口。 那一夜,部队成功炸毁了机场的设施,但牺牲了不少人,对刘春生来说,那是第一次直面生死,也是第一次真正感觉自己成了战士。 恐惧没有占据他的心,反倒是一种压抑许久的痛快感,因为他知道,这几刀不仅是为了自己,也是为了家乡的每一条命。 战争并没有因为这次行动而变得容易,1942年春天,日军发动大规模的扫荡,队伍昼夜转移,睡觉也要分散开,生怕被围困。 和他一同参军的亲人、乡邻,在一次次战斗中相继倒下,他成了同辈中唯一活下来的那一个,那一年,他长了很多白头发,也学会了在战场上更谨慎地安排每一步。 到了1944年,他已经当上连长,带兵攻打敌人的据点,那一仗,他反复看地图,把碉堡的位置和射击死角记得清清楚楚,命令机枪手压住敌人的火力,掩护爆破手冲上去,一举炸毁了主碉堡。 全连的伤亡很小,却歼灭了固守的敌军,那时的他,已经不再只是冲在最前面的少年,而是能算清每一枪、每一步的指挥员。 新中国成立后,他继续在部队服役,后来转到地方工作,退休以后,他常到学校里给孩子们讲抗战的故事 讲那些没子弹就拿石头砸、没饭吃就啃草根的日子,但很少提及当年的血腥场景,他更愿意让孩子们明白,和平是怎样来的。 2020年,他把保存了八十年的大刀残片送进纪念馆,那刀柄上的凹痕,是无数次紧握留下的印记,也承载着他从少年到老人的一生,捐刀那天,他只是看着那段刀片,沉默了很久。 暮色降下来,小院里安静得只剩蝉声,他的手轻轻抚过刀柄,像在抚一段已经远去的青春。 那一刀,不仅是战场上的一次动作,更是他与恐惧诀别的标记,十五岁的肩膀举起过比自己更重的刀,也举起了那个年代最沉的责任。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:抗日战争纪念网——刘春生13岁参加八路军 15岁参加百团大战