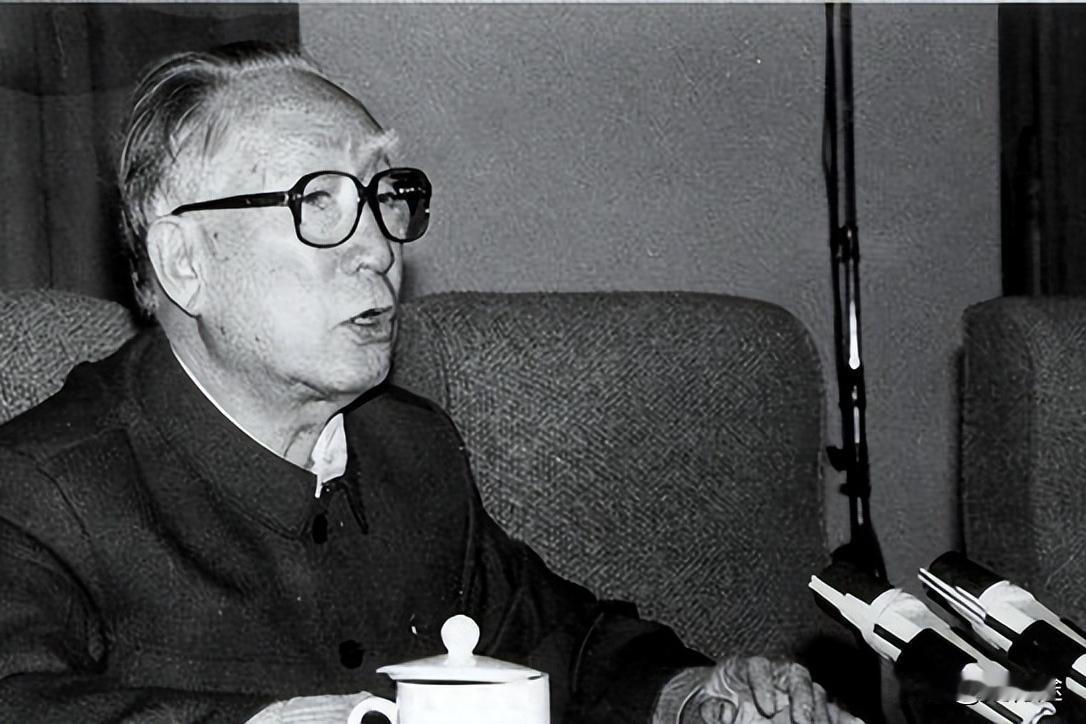

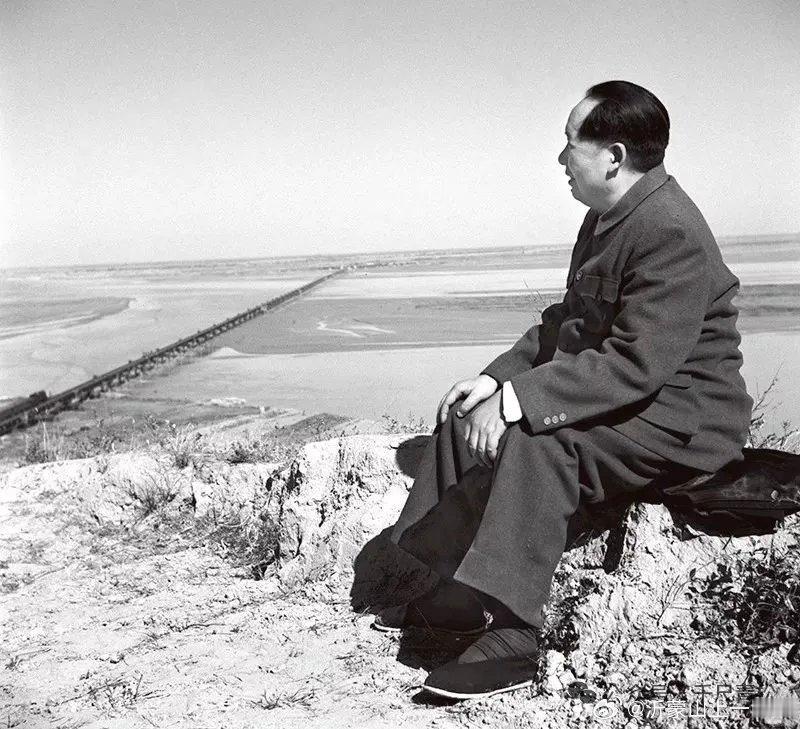

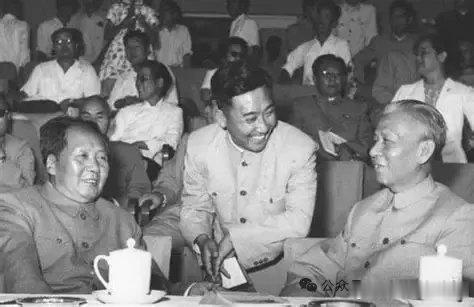

薄一波评价“毛刘邓彭”,客观公正一针见血,对毛主席感情很特殊 1986年,薄一波的这趟南下调研,看起来像是一场再普通不过的考察,背后其实牵着几根很敏感的线。 他那时候已经是“八老”之一了,说话不多,但一旦表态,就分量极重。 这次他选了三个地方走访——彭德怀故居、刘少奇故居、毛泽东故居。 都是老战友,也是共和国的奠基人。 可奇怪的是,对前两个,他提笔很快,落墨利落;唯独到了毛主席那里,他整整迟疑了三天。 先到的是彭德怀故居。 那年薄一波踏进那座灰瓦青砖的屋子,站在老家具、旧墙壁之间,仿佛一脚又踏进了解放战争的烽火岁月。 他对彭德怀的印象,其实从来没改过。 那人就是一块铁,打不得,弯不下。 脾气直,嘴巴硬,做事不绕弯。 无论在军队里还是庐山会上,都是一样的性子。 薄一波写下“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”,没人觉得突兀。 三句老话,写得干脆又响亮,写的是敬佩,也是理解。 接着他去了花明楼,刘少奇的故居安静得像一口井。 那个地方比起彭德怀那边少了几分张扬,但骨子里透着种庄重。 刘少奇在党内向来是实干派,治政有章,做人有度,哪怕在最风口浪尖的时候,依旧沉得住气。 薄一波看着那些旧物,半天没出声,最后只是写下四个字:“浩气长存”。 这种克制的情绪,不带一丝煽情,反倒比夸奖来得更有分量。 刘少奇那种挺直的脊梁,就是靠着这种浩气撑着过来的。 可当他到了韶山,到了毛主席的滴水洞,整个人忽然就安静下来。 不是那种完成任务后的松懈,而是一种沉得很深的迟疑。 他站在那儿,看着毛主席曾住过的地方,看着那些山间的风、石板的水迹,好像一瞬间所有记忆全翻了出来。 不是历史书上的毛主席,也不是党内文件里的“伟大舵手”,而是那个从湘江走来的战友、那个在延安窑洞里点过灯的毛泽东。 他没能马上写下任何一句话。 不是不知道写什么,而是知道太多反而更难落笔。 他曾跟毛主席在一个战壕里讨论过军政大计,也曾因观点不同争得面红耳赤。 他目睹毛主席失去亲人、忍受误解、咬牙决策,也知道毛主席在晚年做过艰难的抉择,留下一些争议。 从这些回忆里抽出一句准确、恰当、沉得住的评价,是一件极难的事。 这三天,他没有对人说太多话。 别人看不出异样,其实他脑子一直没停。 他不是纠结写不写,而是想清楚——什么东西,才是主席一生最该留下的印记? 不是一句口号,不是某段政绩,而是那个能贯穿始终的东西。 三天后,他回到滴水洞。 天刚亮,山里还飘着雾。 他提起笔,一笔一划写下二十个字:“永远按照你所诠释的实事求是的思想路线前进。” 写完他站着看了一会儿,没有再补一字。 这二十个字,在别人看来或许太平淡,像一条政策原则。 但薄一波选的正是这点——不是抒情、不是悼念,而是一种认同,一种继承。 他知道,在毛主席那么多的言行里,最经得起时间检验的,是“实事求是”这四个字。 这不是一句口头禅,是主席从井冈山、到延安、再到中南海,一直在身体力行的东西。 无论是土地改革,抗战合作,还是三大改造,毛主席在关键节点上的判断力,几乎都从实际出发,从不脱离老百姓和现实国情。 选择这个评价,也是一种信号。 那时候改革开放刚展开不久,很多旧观念和新思路在较劲,大家都在找准路标。 而薄一波这一笔,不是为了历史留念,而是为现实定向。 他在表达,毛主席留下的真正遗产,不是个人崇拜,而是一种能用于治国理政的方法论。 不是纪念碑上的光辉语录,而是一条继续走下去的路。 这份沉重感,其实不是靠文字能完全承载的。 那三天的沉默,本身就是一种表达,比很多喧哗更有力量。 也只有经历过那个年代的老同志,才明白这句题词不是“想了三天才写出来的”,而是沉淀了几十年才肯写出来的。 外界常拿他对三位领导人的题词做比较,觉得他对彭德怀、刘少奇果断,对毛主席却迟疑。 但恰恰说明了毛在他心里的分量不同。 不是厚此薄彼,而是角色不一样。 一个是并肩扛枪的战友,一个是同桌共事的书记,毛主席则是那个领着他们走出最黑暗岁月的领导者。 他们的地位都重要,但毛的形象,更像是一种压着时间沉下去的影子,太大,不敢轻易落笔。 这么多年过去了,那块题词还挂在韶山。 来的人越多,那二十个字越显得有分量。 老一辈人站在那儿,眼眶会湿;年轻人念着念着,也会开始琢磨“实事求是”到底该怎么落到自己身上。 这就说明,薄一波那句话没白写。 它既讲给毛主席听,也讲给后来的人听。 不是所有人都能像他那样,经历那么多沉浮,还能在题词时如此克制、如此精准。 但正因为如此,他写下的,不止是一句话,更像是一种历史责任的回声。

用户18xxx27

千古伟人毛主席。

涛声依旧

毛主席具有伟大的洞察力和前瞻性!

忘却的记忆

前无古人,后无来者。

用户12xxx33

毛主席的伟大不是别人可比的

用户10xxx02

毛主席的伟大就在于洞察今古,看透一切。