1945年,日本战败以后,驻中国东北关东军陆军野战医院院长挥着军刀,用刀尖顶在护士伊藤郁子胸前,逼迫她跳入牡丹江,无奈之下的伊藤郁子,面对湍的滔滔江水纵身跳入!

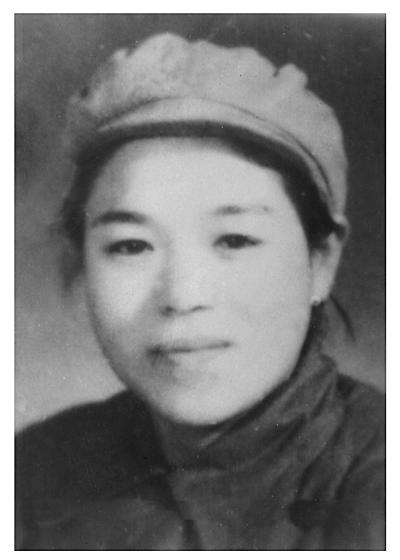

1945年,战火席卷东北,苏联红军越过边境,关东军仓皇溃败,东北的第一陆军野战医院也接到紧急撤退的命令,那时正值牡丹江秋汛,江水滚滚而下,浑黄的浪头撞击着岸石,声势如雷。 医院两千多号人,伤员、医护、随军家属,在惊慌与绝望中被迫向江边转移,原本期望能有船只来接应,可等来的,却是医院院长举起的那把冷冽军刀。 院长的面孔因恐惧而扭曲,他在岸边吼叫、挥刀,命令所有人跳江“以保名誉”,那些无法动弹的伤员被直接推进江里,哀嚎声与水声混杂;有些人试图反抗,旋即被钢刀逼迫。 年轻的护士伊藤郁子就在这队伍中,东洋刀的刀尖抵在她胸前,令人喘不过气,她才20岁,刚从日本红十字会护士学校毕业,三个月前被派往中国,面对死亡,她脑中一片空白,只知道眼前的水吞噬着人命,却没有留下任何痕迹。 她从小在日本岩手县乡下长大,水性极好,就在混乱中,她瞅准一块顺流漂来的木头,一把抱住,顺势跳入江中。 冰冷的江水仿佛要撕裂她的身体,她咬紧牙关,一边抱紧木头,一边拼命踩水,浪头不断将她拍打向水下,她不知道自己在水中挣扎了多久,只知道不能放弃,不能沉下去。 几个小时后,天色已晚,伊藤郁子终于靠着意志挣扎上岸,岸边空无一人,只有些被冲上来的衣物残片飘在水面。 她浑身是伤,找了破布包扎,捡来碎玻璃割去长发,将脸抹上泥土,试图遮掩身份,接下来的两天两夜,她靠捡拾路边红薯皮果腹,用雨水解渴,一路向南行走,最终在荒郊遇到一支解放军医疗队。 她不会说太多中文,只能用衣服残片比划自己的身份,医护人员看她疲惫而不具威胁,便将她带到野战医院,在那里,她第一次没有被质疑,没有被赶走。 她默默记下每一个汉字,每一个常用词,从端水换药开始做起,用努力换来信任,她记性好,动作快,很快便成为能独当一面的护士。 战事不断,前线伤员大批送来,她知道自己是O型血,便自愿多次献血,甚至在血库告急时,连续几日抽血救人,一次激战后,仅她一人就为十七名伤员输血。 医护队伍中的许多人对她另眼相看,开始真正接纳这个来自敌国的年轻女子,她不再只是一个躲在角落的逃亡者,而成为救死扶伤的中坚力量。 几年后,她被调往山西的康复医院工作,战争的硝烟虽未完全散尽,生活却已逐渐走向重建,在那里她遇见了宗序定,一位在战斗中腰部受伤的军人。 他话不多,却总在她忙乱时默默递过药瓶,两人相识、相知,最终走进婚姻,她没有选择回日本,而是递交了加入中国国籍的申请,成为中国的一员。 1954年,她随丈夫回到江苏如皋,进入县人民医院工作,从此她把根扎在这片土地上,她为人谦和,医术精湛,待病人如亲人,村里人都记住了这个操着外国口音却心地善良的“伊藤护士”,在困难时期,她省下自己的口粮,给重病的病人补身子,体重掉到了不足六十斤。 1972年中日邦交恢复后,她第一次得以返回日本探亲,家人热泪盈眶,国家提供厚待,她却没有留下,她说不出口,却始终放心不下如皋的家、医院的病人和她深爱的丈夫,那年除夕,她再次踏上归途,带着母亲缝的衣物,回到江苏的老房子门前。 后来日本多次向她抛出橄榄枝,承诺优渥的生活条件,她始终未动心,她五次返回日本探亲,却每次都归心似箭,她在如皋开设免费的日语夜校,为商人当翻译,为孩子们讲战争的教训。 看到日本美化侵略的教科书,她多次写信抗议,她用自己的经历告诉更多人,不能忘记历史,也不能让仇恨延续。 从刀尖之下跳入江水的那个瞬间起,她便走上了一条漫长而坚定的道路,将一生献给了她所选择的新家,她没有用语言辩解,而是用行动告诉世人,真正的信仰和归属,不在血脉,而在选择。

评论列表