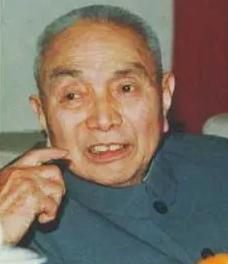

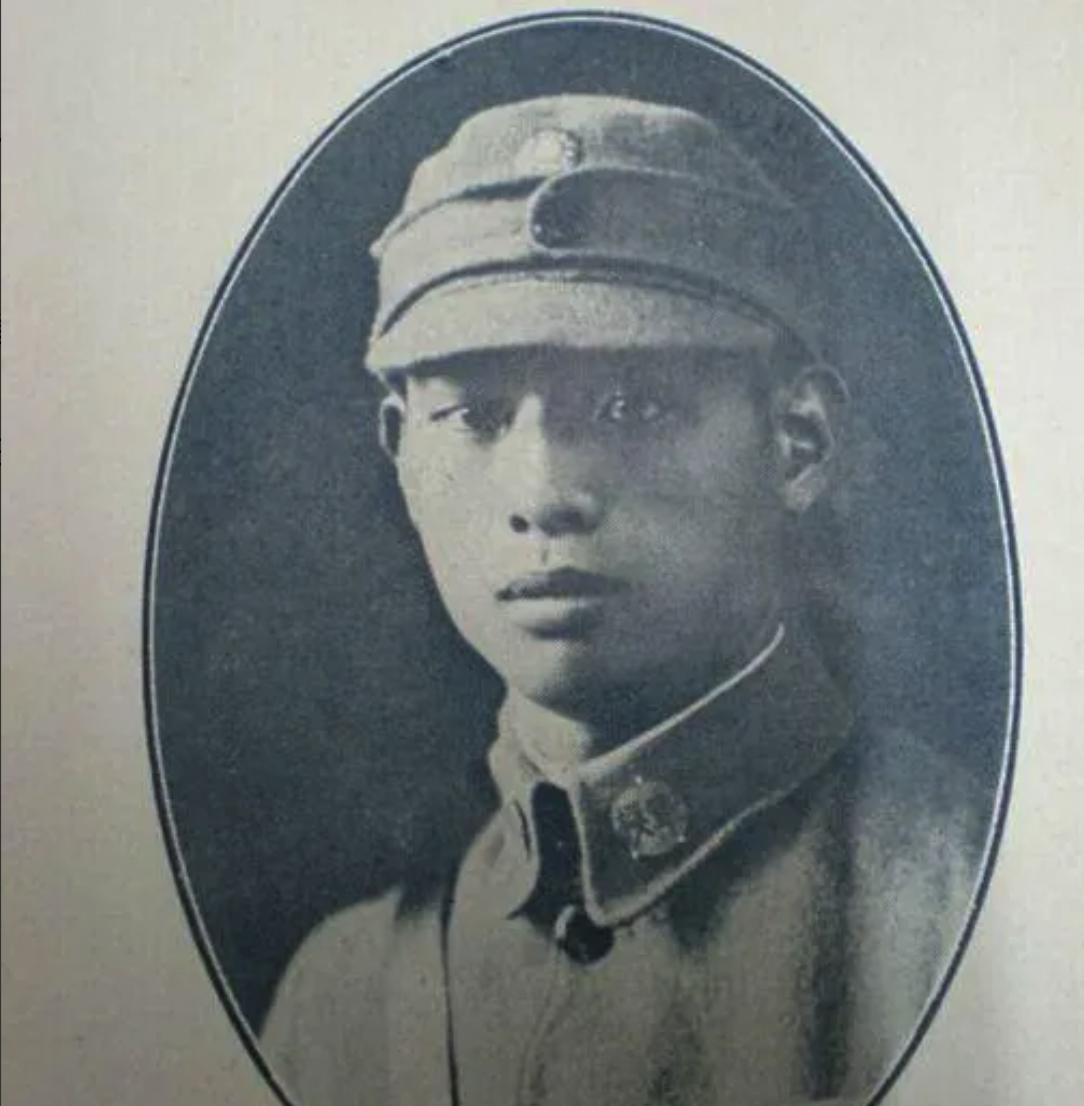

1997年10月20日,郭汝瑰被一辆大货车撞倒,抢救无效身亡,三天后,他家突然收到一封从台湾寄来的空白信纸,信上没有一个字,也没有署名,此后接连几封信,内容一模一样,没人能说清这些信到底想表达什么,但家属从那一刻起,意识到,这些白纸里,藏着他一生的秘密。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1997年10月20日清晨,郭汝瑰亲自开车送女儿去江北机场,车辆在一个十字路口缓缓前行,一辆大货车突然冲了出来,重重撞上了他的车。 冲击让车身猛烈变形,他被送进医院抢救,几天后还是离开了人世,终年九十岁。 讣告只有寥寥几行,以政协的名义发出,没有提及更多身份信息,追悼会在他家里举行,没有军方人员到场,也没有媒体报道,这个曾经在国民党军中担任要职、参与过多次重要战役的老人,就这样安静地离开。 在他去世的第三天,家里收到一封从台湾寄来的信,信封很干净,字迹工整,拆开后,里面是一张普通的白纸,没有一个字,也没有署名,家人觉得莫名其妙,以为是寄错了。 可接下来几天,相同的信件又接连寄来,每封信都一模一样,信纸折叠得整齐,纸张颜色和质地也一致,看不出寄信人的任何痕迹。 家人想起他年轻时提过一种特殊的写信方式,用米汤在白纸上写字,干了以后看不出来,只有用碘酒才能显现,这是抗战时期地下工作中常见的手段。 信虽然空白,但在家属心里,这已经不再是一件寻常的事,他们没有去试着显字,而是把这些信收了起来,锁进抽屉,那些白纸,像是沉甸甸的凭证,承载着无法明说的内容。 郭汝瑰生于四川铜梁,家境殷实,少年时读过《新青年》等书刊,对民族与国家的命运有自己的思考。 1926年,他考入黄埔军校武汉分校,接受系统的军事训练,后来赴日本学习期间,接触到马克思主义著作,并加入中国共产党。 抗日战争爆发后,他在多场大会战中担任参谋长、师长等职务,作战思路缜密,战场判断准确,在淞沪会战中,他将指挥所设在靠前的阵地,亲自观察敌情。 武汉会战时,他提出拉长战线、纵深防御的方案,为保存有生力量赢得时间,这些表现让他得到国民党高层的信任,被提拔为国防部作战厅厅长,手中掌握着国军的最高军事机密。 这个职位让他能接触到一线战役的全部部署,也给了他另一个身份的行动机会,他在会议中记录部署细节,将关键信息通过隐秘渠道送出。 1947年,他提醒中共注意整编七十四师的动向,这支美械精良的部队后来在孟良崮被全歼,淮海战役前,他在作战会议上低估中共军力,使国军判断失误,同时将真实部署传递出去,让战局朝着另一种方向发展。 1949年,国共在西南的争夺进入最后阶段,蒋介石任命他为七十二军军长,负责川南防线。 他在表面整军备战的同时,悄悄调整军中人事,更换军需和通信系统,在防线布局中留下可控的缺口,当解放军南下时,他在宜宾发布起义通电,使西南的防线迅速瓦解,这次行动,直接改变了西南的战局。 新中国成立后,他没有立即恢复党籍,身份上的特殊经历,让他既不同于一般的起义军官,也无法按潜伏人员来归档,他在南京军事学院任教,专注研究军事史料,生活低调,不主动提及过去。 直到1980年代初,才正式恢复党籍,那一天,他把珍藏多年的《共产党宣言》拿了出来,书页泛黄,封面磨损,仿佛在与过去的岁月对话。 晚年,他拒绝参加各类纪念活动,不接受媒体采访,把主要精力放在编写军事史和授课上,他常说,战争意味着牺牲,不打才是最大的胜利,他的桌上常有泛黄的战图,密密的红蓝箭头交错,笔迹已经有些颤抖。 去世前一天,他还在修改一份关于战役的稿件,事故发生后,所有人都没想到这位曾经在战场上运筹帷幄的将军,会以这样突然的方式离开。 三天后出现的那些白纸信,让家人意识到,这可能是某种无声的告别,寄信的人或许在台湾,或许是他的旧部、同窗,他们无法公开为他送行,只能用这种方式表达心意。 这些信没有文字,却写满了情感,它们是战火中结下的情谊,是隔绝两岸的无奈,也是那个年代忠与义的复杂交织,郭汝瑰的一生,就像那几封白纸,看似空白,却藏着不为外人知的波澜与重量。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:百度百科——郭汝瑰