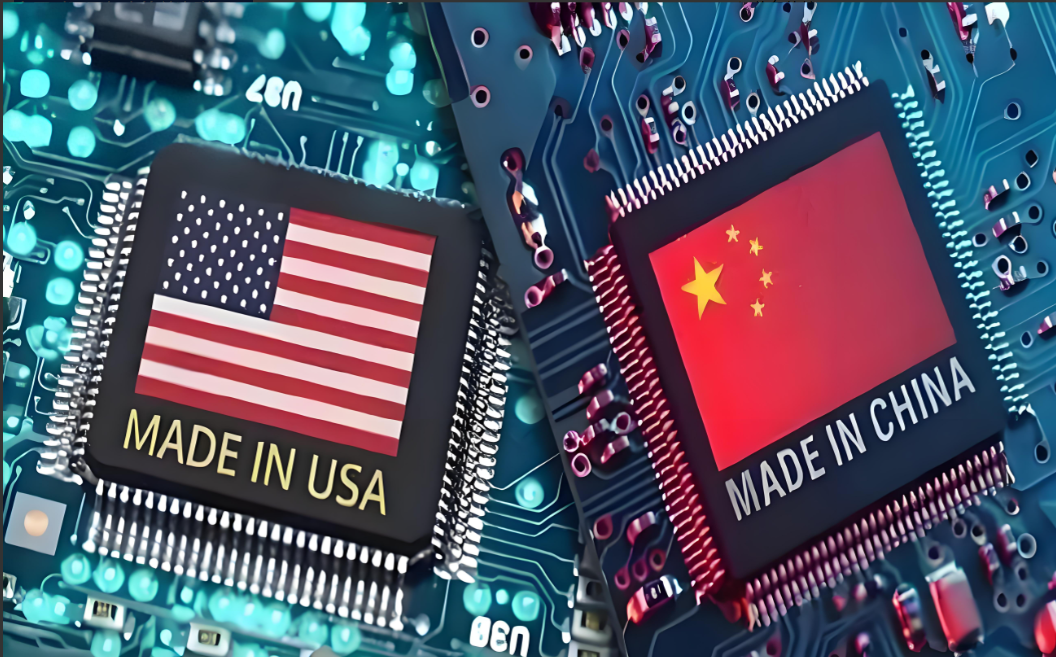

美国在怕什么?中美真要干起来,美国最怕的,根本不是中国的导弹,而是中国改写规则的能力。新加坡前外长杨荣文一句话,说穿了这一博弈的本质:美国不是怕中国崛起,而是怕中国把“区域规矩”变成“全球标准”。 中美博弈中,美国长期主导国际体系,从二战后布雷顿森林体系到如今的贸易规则,都以其利益为核心。中国崛起后,不再只是跟随,而是开始提出新框架。 杨荣文指出,美国害怕中国将亚洲实践转化为世界规范,因为这挑战了现有秩序的核心。美国官员多次强调不愿沦为第二,这暗示他们会竭力阻止中国登顶。 但中国并不追求取代美国成为单一霸主,而是寻求多极化格局,在其中扮演重要角色。这种差异源于两国历史和文化,中国更注重互利共赢,而非零和对抗。亚投行就是典型例子,它从2016年启动,到现在已覆盖广泛会员国,提供高效融资,不附加政治条件。 这与西方机构形成对比,后者往往要求改革作为贷款前提。发展中国家因此转向亚投行,获得实际益处,如基础设施快速落地。这样的转变,让美国感到威胁,因为它动摇了美元主导地位和全球金融规则。 杨荣文经历丰富,从军界到政坛,再到企业界,他的观察基于多年外交实践。他在多个场合强调,中美竞争不应演变为全面对抗,因为中国无意承担全球警察角色。美国误判中国意图,认为其会像西方列强一样追求扩张霸权。 但事实是,中国推动的机构如亚投行,聚焦基建和可持续发展,不干预内政。截止2025年,亚投行批准项目达数百个,融资规模超五百亿美元,气候相关占比已达一半。 这体现了高效执行,平均审批周期仅15个月,远短于世界银行的2-3年。项目覆盖亚洲、非洲和拉美,如印尼高铁和埃及铁路桥,显著提升当地经济效率。相比之下,美国推出的蓝点网络虽有承诺,但项目落地少,资金到位慢,无法有效竞争。 杨荣文认为,这种模式差异反映出美国的不安:中国不直接挑战,而是通过实效吸引伙伴,逐步渗透全球链条。发展中国家选择亚投行,是因为它提供务实支持,而非附加条件,这让旧体系根基动摇。 规则改写的能力体现在多个领域,中国推动人民币国际化,通过亚投行项目结算选项增多,如阿根廷太阳能和阿曼港口扩建。他建议各国避免单一依赖,转向多元合作。中美真若激烈对抗,美国最怕的不是导弹命中率,而是中国在经济规则上的影响力扩散。亚投行会员从初创57国增至110国以上,证明新规范的吸引力。 2025年,亚投行更新策略,双倍年度融资至170亿美元,到2030年目标750亿,重点跨境连接和私营项目。这不只是资金注入,更是标准输出,让发展中国家受益于无条件援助。美国蓝点网络试图对标,但几年内项目寥寥,暴露资金和模式的短板。杨荣文在对话中指出,多极化是趋势,美国可保持领先,但需适应共享规则。 杨荣文2025年仍活跃国际舞台,多次发言分析中美关系,如上海对话和新加坡论坛。他强调,美国关税战源于不安全感,但无法阻挡贸易流动。 中国模式的核心是务实,不像美国常以意识形态干预。亚投行成功在于审批快、条件松,助力成员国解决能源和交通瓶颈。例如,孟加拉国天然气管道扩展,直接缓解短缺,无需政策调整。这与西方贷款绑改革不同,赢得信任。美国担忧由此加剧,因为规则重塑会削弱其影响力。 杨荣文认为,中国不求政治霸权,只想在多极世界中平等参与。美国若执着于独霸,结局或成悲剧。亚投行年度会议讨论气候融资,已占批准资金50%,显示可持续导向。到2025年,项目总数322个,覆盖全球大部分人口和经济体。这种渗透式影响,让美国警觉:导弹可防,规则变迁却悄然发生。 中美博弈本质是规则之争,杨荣文一针见血:美国怕中国把区域规矩变全球标准。这不只是抽象概念,而是通过机构如亚投行实现的。美国初反对亚投行,劝盟友别加入,但英国德国等仍参与,显示吸引力。亚投行不翻桌子,而是建新桌,邀请大家玩。2024年融资84亿,2025年继续扩张,批准新项目如乌兹别克斯坦数字基础设施。 杨荣文在视频中分析,美国误读中国为帝国主义,但中国DNA中无扩张传统,更偏好经济互惠。美国回应以力为主,中国则用孙子兵法,避战求和。规则改写让发展中国家获利,美国主导体系渐失人心。杨荣文建议,理解中国展望,避免棋盘误判。中美若干起来,导弹只是表象,规则才是深层恐惧。 亚投行与绿气候基金合作,2025年签署协议,扩大气候行动。这提升了融资能力,目标50%私营项目。杨荣文评论,美国贸易战像臂力赛,源于不自信。中国经济虽受关注,但不以取悦他人为目的。规则变迁已成事实,美国需适应多极化,否则冲突升级。杨荣文从政经验告诉我们,博弈需理性,避免幻觉主导。 中美规则之争,你怎么看?美国真怕导弹还是规则?欢迎评论区分享观点,一起讨论这背后的逻辑。