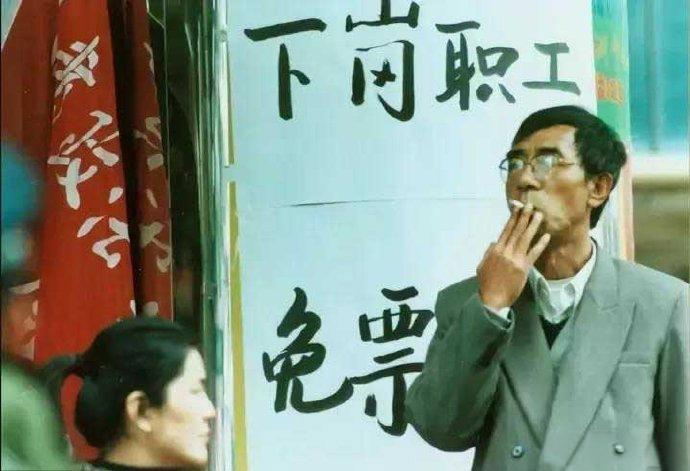

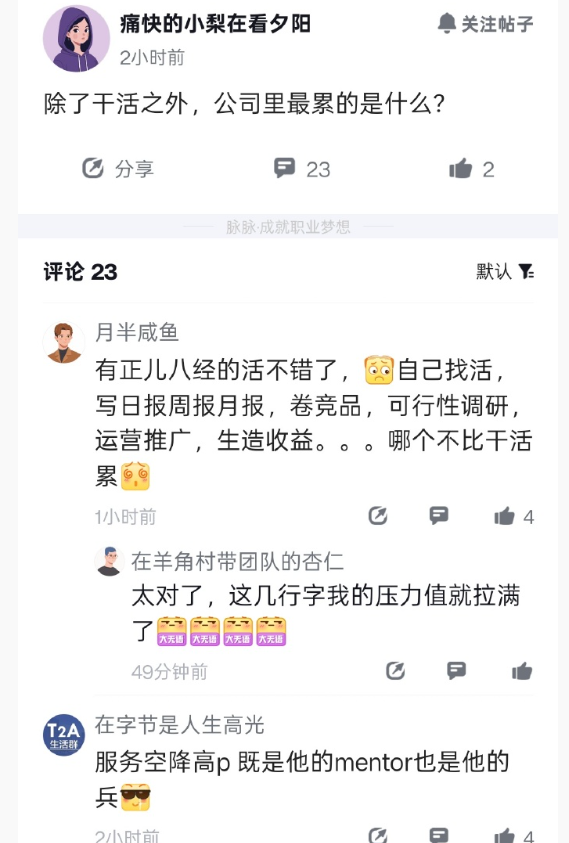

1958年出生的艾跃进曾说过:“让工人下岗,还要人家从头再来,你们为什么不从头再来呢?”说得好!为什么让三千万国企工人从头再来?为什么你们自己不从头再来? 艾跃进作为南开大学的教授和军事学专家,目睹了这一切,他的心情十分沉重,作为一名学者,他本应在课堂上安稳讲解军事理论,然而他选择走进了工厂的车间,亲自感受改革的残酷。 艾跃进的观察让他感到震惊,尤其是看到那些年纪稍大的工人,尤其是40岁以上的“4050人员”,在改革中最先被淘汰,他们的技能无法与新的技术和需求对接,结果变得彻底失业。 艾跃进深知这些人的困境,这不仅仅是失去一份工作那么简单,对于那些年龄稍大、学历较低的工人来说,失业意味着他们几乎没有机会重新进入职场。 尤其是许多工人的学历状况并不理想,大多数人的学历停留在初中甚至是小学水平,他们在过去几十年的工作中形成了单一的技能专长,而这些技能并不适应快速变化的市场需求。 对于这些人来说,失业是全方位的打击,没有学历,缺乏多面手技能,他们很难找到适合的工作,失去了老东家,面对新的经济环境,他们很难重新站起来。 这些工人的身份大多是国企的一线工人,他们在几十年前响应国家号召投身到工厂建设中,坚守在生产一线,贡献了自己的青春与劳动。 可随着国家逐步进行市场化改革,曾经那片“铁饭碗”的安稳不复存在,取而代之的是不可预测的市场风险和频繁变化的劳动力需求。 而这一切并非个别现象,艾跃进开始意识到,这些下岗工人不仅仅是经济体系的一部分,他们更代表了社会变革中的一部分牺牲者。 他看到这些人满脸的无助与绝望,听到他们讲述自己无数次求职却始终无法获得新机会的经历,很多人已经四十多岁,甚至五十岁,带着沉重的家庭责任和生计压力,却无法在瞬息万变的劳动市场中找到立足之地。 他们的困境让艾跃进深感痛心,也让他开始思考这个社会变革背后的责任分配问题,“让工人下岗,还要人家从头再来,你们为什么不从头再来?” 这句话就是艾跃进在目睹这一切后所说的,他的这番话,直击了改革过程中的一个核心问题:当社会要求下岗工人适应市场变革时,作为政策制定者,是否也应当承担同样的责任? 为何要让这些工人去从零开始,而决策者们却没有同样的压力?这不仅仅是艾跃进个人的质疑,更是对整个社会结构和改革政策的深刻反思。 这句话迅速引发了广泛的讨论,尤其是在社会舆论中引起了极大的反响,许多人开始思考,改革是否应该让某些群体独自承担代价? 当时的改革者们在推行市场化的过程中,往往忽视了这部分工人的处境,他们的生活和生计往往被一纸文件所决定。 艾跃进的声音给了这些无声的群体一个代言,他不仅仅是一个学者,更是一个为弱势群体呼喊的社会良心,随着时间的推移,艾跃进的观点逐渐得到了更多人的认同。 他不仅仅为下岗工人的困境发声,更提倡在改革过程中必须考虑到社会公平和对弱势群体的保护。 尽管改革需要推进,但它应该是一个渐进的过程,而不是一次性地让工人们在无准备的情况下跳入未知的深渊。 一些地方在改革过程中,开始吸取经验教训,他们为下岗工人提供了更多的社会保障,并开设了免费技能培训班,帮助他们掌握新的职业技能。 江苏、浙江等地的一些地方政府为下岗的女工组织了家政培训,而一些男工则转行做保安等工作,虽然这些工作并不光鲜,但至少能提供一线生机。 可真正的挑战在于市场对技能的需求发生了变化,老国企工人曾经在一个相对封闭的环境中工作,他们的技能在过去的几十年里得到了高度的专业化。 但改革后,市场需求发生了变化,企业开始寻求的是能够适应多种岗位需求的“全能型”工人,而这些老工人却无法满足这一新需求。 艾跃进通过对下岗工人的观察,敏锐地意识到改革不仅仅是经济结构的调整,更是社会结构的一场大洗牌。 20多年后,艾跃进的观点依然被广泛讨论,随着改革逐步深化,很多曾经的下岗工人已经在新的领域找到了新的机会。 许多年轻人通过教育改变了自己的命运,而老一代下岗工人的经历却始终警示着人们:改革的成本必须被公平地分担。 今天,随着“35岁职场危机”的话题再次被提起,人们又一次思考着历史的回响。每个时代都有变革的挑战,而我们能否从历史中汲取智慧,让社会进步的代价更加合理地分担? 回顾那段历史,艾跃进的声音成为了对改革过程中一些问题的深刻反思,他的观点依旧提醒我们,在每一次社会变革中,如何确保公平、温暖地对待每一个为社会贡献过的人,仍然是我们必须面对的重要课题。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! (主要信源:《人民日报》)