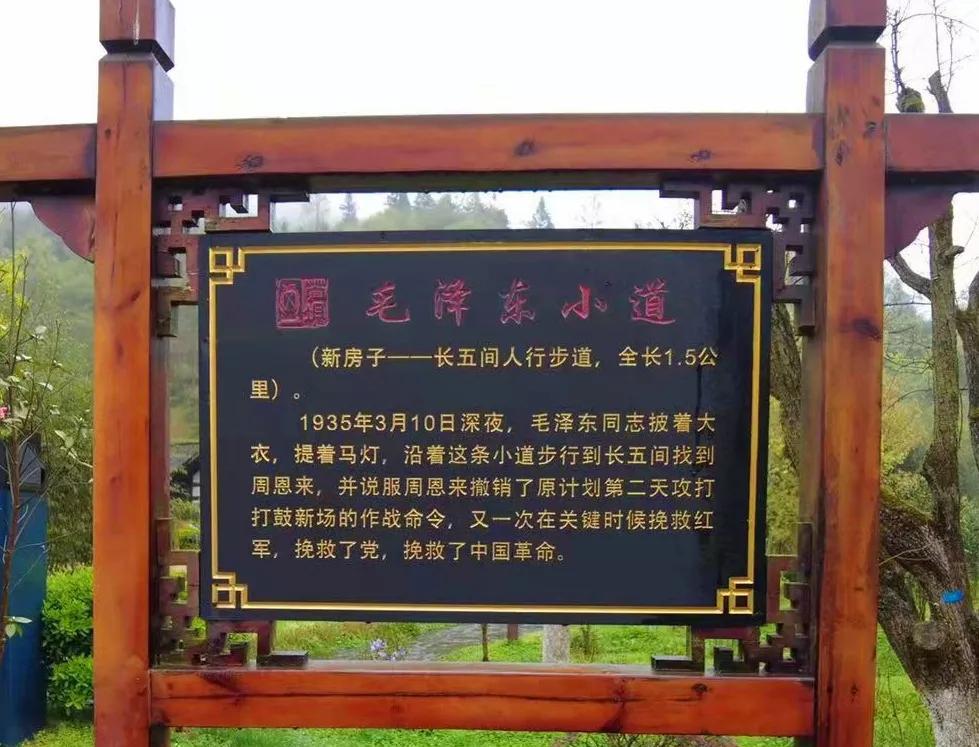

周总理晚年回忆长征时说:“别人一致通过要打打鼓新场,但毛主席回去一想还是不放心,半夜提马灯来找我,让我暂缓发命令,要是当时没他这盏马灯,红军就走不出死局!” 在贵州遵义的苟坝村,有一盏复制的马灯静静陈列在红军马灯馆里,这盏看似普通的马灯,见证了1935年红军长征中一场惊心动魄的历史抉择。 那年3月10日,中央红军刚刚经历遵义战役的胜利,士气正盛,却在是否攻打打鼓新场的问题上出现重大分歧。 当时的红军,刚在遵义打了胜仗,士气高涨,可打胜仗也有代价,部队减员不少,装备和粮食都缺得厉害。 遵义战役虽然歼敌3000多人,但红军自己也伤亡了2000多人,兵力只剩下3万出头。 而且红军一路奔波,弹药消耗大,很多战士手里的枪还是从敌人那里缴来的,型号杂,子弹不好配。 粮食就更紧张了,遵义附近的土豪早被打了好几轮,老百姓自己也没多少余粮。 这时候听说打鼓新场(今贵州金沙县)是个物产丰富的地方,有城墙有碉堡,还有国民党的中央军驻守,很多人就觉得,打下这里既能补充物资,又能扩大根据地,一举两得。 多数中央负责人就是这么想的,他们觉得,遵义战役后,敌人被打怕了,正是乘胜追击的好时机。 打鼓新场虽然有敌军,但主要是黔军,战斗力不强,而且,打下这里能获得大量粮食、弹药和布匹,对红军来说太重要了。 可毛主席却坚决反对,他分析说,红军经过长途奔袭损耗较大,第二次遵义战役之后队伍虽然稍稍恢复了元气,但综合来看仍比较疲惫,而且处境孤立,缺少外援。 打鼓新场的敌军是国民党的中央军,战斗力非贵州军阀可比,他们已在此经营多时,外有城墙,内修碉堡工事,易守难攻。 特别是打鼓新场四周强敌环伺,随时可驰援打鼓新场,使红军陷于重围,在这样的不利条件下,如果冒险开战,红军将处于四面受敌之境,后果不堪设想。 在苟坝会议上,毛主席据理力争,但遭到与会者集体反对,力争无效,会议仍然坚持了攻打打鼓新场的原定计划。 散会后的毛主席夜不能寐,他深知这场战役关乎红军生死,凌晨时分,他提着马灯沿着田埂小道走了3里多地,找到周总理住的地方。 当时周总理已经起草好作战命令,毛主席却坚持说“危险”,恳请暂缓发布,两人一直谈到深夜,后来朱老总也被请来商议。 就在这时,红军截获敌军电报,证实滇军、川军正秘密向打鼓新场集结,布下天罗地网。 第二天重新开会时,毛主席的预判得到验证,中央果断撤销进攻计划,这场危机让大家意识到,集体讨论虽然民主,但在瞬息万变的战场上容易贻误战机。 于是,中央成立了由毛主席、周总理、王稼祥组成的新三人团,全权指挥军事,遵义会议提出的军事领导改组任务至此才算真正完成。 这件事看似只是一场战役的决策,背后却藏着中国革命的关键转折。 毛主席反对攻打,不只是看到眼前的危险,更因为他心里早就有了全盘计划,他想把滇军调出云南,然后北渡金沙江进入四川,和红四方面军会合。 要是真按多数人的意见打了打鼓新场,这个战略计划就全乱套了,红军说不定真会掉进敌人的陷阱。 那盏深夜亮起的马灯,照亮的不只是田埂小路,更是中国革命的方向,主席提着马灯去找总理,表面上是为了阻止一个作战命令,实际上是在坚守真理。 当时他刚被免去前敌政委职务,完全可以不管这事,但他心里装的是整个红军的命运,这种不计个人得失、只为革命胜利的担当,正是中国共产党人最宝贵的精神。 新三人团的成立,让毛主席的军事才能有了充分发挥的空间,接下来的四渡赤水就是最好的证明。 他指挥红军忽东忽西、声东击西,把国民党几十万大军耍得团团转。 一渡赤水,红军集结扎西,待机歼敌;二渡赤水,回师遵义,大量歼敌;三渡、四渡赤水,向南突破乌江天险,有效调动兵力,歼灭敌人,粉碎了国民党军企图围歼红军于川黔边境的计划。 四渡赤水,是中央红军长征中最惊心动魄、最精彩的军事行动,是以少胜多、变被动为主动的光辉典范。 英国陆军元帅蒙哥马利访问中国时盛赞毛泽东同志指挥的辽沈、淮海、平津三大战役,可与世界历史任何伟大战役相媲美,但毛主席认为四渡赤水才是他的得意之笔。 如今,当我们站在苟坝的小道上,看着那盏复制的马灯,依然能感受到当年的惊心动魄。 历史不会忘记,在那个风雨如晦的夜晚,有一个人提着马灯,为中国革命找到了正确的方向。