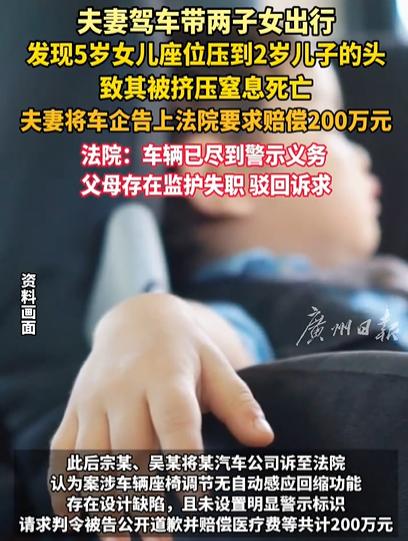

[中国赞]8月14日,上海,一对夫妻开车带子女出行,期间妈妈喊2岁儿子没回应,她也没在意,结果过了一会儿,才发现5岁女儿的座位,压到了2岁儿子的头,儿子则趴在座位下,等她发现时,儿子已经没了呼吸。夫妻俩一气之下,将车企座告上法院,认为座椅存在设计缺陷,要求赔偿200万!法院判了! (信源:河南经济报——5岁女童调车座椅致2岁弟弟窒息身亡,父母起诉车企索赔200万被驳回) 法槌落下,一场索赔200万的诉讼,以宗先生夫妇的败诉告终。冰冷的判决书驳回了他们的全部诉求,也清晰地划定了悲剧的责任。 但这纸法律文书背后,是一个滚烫到足以灼伤所有人的家庭惨剧:一个5岁的女儿,在父母眼皮底下,无意间用一键电动座椅,夺走了自己2岁弟弟的生命。 当最深的爱酿成最深的痛,这对悲痛的父母却没有选择追悔,而是一纸诉状将汽车制造商告上了法庭。这究竟是一场有理有据的维权,还是一次嫁祸于人的“甩锅”? 在这场悲剧的法庭上,最先被审视的,是那份本应坚不可摧的监护责任。时间回到那天,宗先生一家四口驾车出行。 丈夫开车,妻子吴女士坐副驾,5岁的女儿和不满3岁的儿子都在后排。一个红灯路口,车辆暂停,吴女士不经意地回头,眼前的景象却成了她一生的噩梦。 原来是因为姐姐感觉座椅不舒服,于是就将座椅给调低了,但是姐姐没有发现的是因为将座椅调低而要到后面的弟弟。直到吴女士扭头看向弟弟时,这才发现弟弟被压住了。尽管他们疯了一般地冲向医院,孩子最终还是因“缺氧缺血性脑病”离世。 而后他们便将车企公司告上了法庭,要求赔偿。可最后的审判结果却出乎意料。 法庭调查精准剖开悲剧发生前这对父母的几个致命疏忽。首先,他们漠视法规,未为不满3岁幼儿配备并使用儿童安全座椅,这是《未成年人保护法》的强制规定。 其次,他们放任危险,让5岁和2岁孩子留在后排脱离直接监管,高估大孩子判断力、低估小孩子脆弱性。更致命的是,电动座椅调节有时间,父母本可回头察觉并干预,却没有。悲剧发生后,他们将责任推给别人,以此安放内疚与过失。 那么,被推上被告席的汽车真的存在设计缺陷吗?宗先生夫妇称车辆设计有问题,座椅压力过大,且未尽到警示义务。然而,法院查明的事实给了他们沉重一击。首先,车辆是符合国家合格标准的。其次,车内也有相关的警示牌,但是他们并没有注意到。 当监护人和产品的责任都被厘清,这场悲剧的审判其实并未结束。真正的被告,是一种名为“侥幸”的普遍社会心理。这对父母的失职并非个例,而是无数家庭安全观念的缩影,是一把悬在所有家长头顶的剑。 我们对这些话术很熟悉:说“我抱着最安全”,却不知时速50公里碰撞时,10公斤孩子会产生近500公斤冲击力;说“就下去买包烟”,就把孩子独自锁车里,却不知暴晒下,车内十几分钟就成致命烤箱。 所有致命的灾难,都源于一次次“图省事”和“应该没事吧”的侥幸。每一次对安全规则的妥协,都是在用孩子的生命豪赌。 判决已经落定,但真正的反思才刚开始。200万的索赔,永远填补不了一个家庭内心的窟窿。真正的负责,从来不是悲剧发生后向世界声嘶力竭地索赔,而是在此之前,为孩子系好人生的每一条“安全带”。 要斩断这种悲剧循环,至少需三道防线。首先,重塑思维,掐灭“万一没事呢”的侥幸念头,建立凡事有“一万种”出事可能的风险意识。 其次,将安全措施化为肌肉记忆,把儿童安全座椅“焊”在车里,让使用成为无需思考的本能。最后,升华爱,真正的爱不是紧抱孩子,而是为其建立绝对安全的环境,教会他认识并规避风险,为他穿上坚固铠甲。 这起悲剧的法槌已经落下,但我们每个人心中那场针对“侥幸心理”的审判,才刚刚开庭。在你的生活里,是否也有过那个“应该没事吧”的瞬间?我们又该如何确保,自己不会成为下一个悲剧的主角?