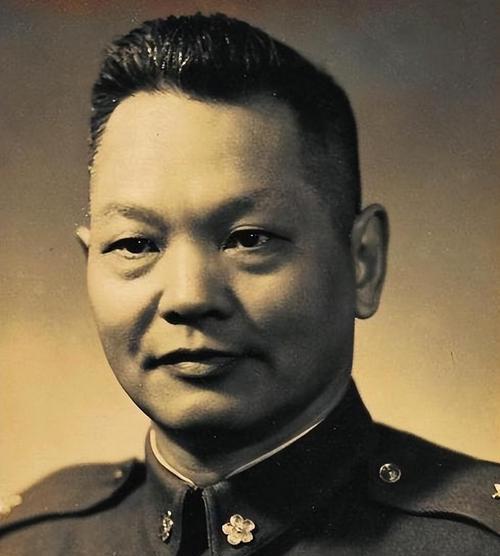

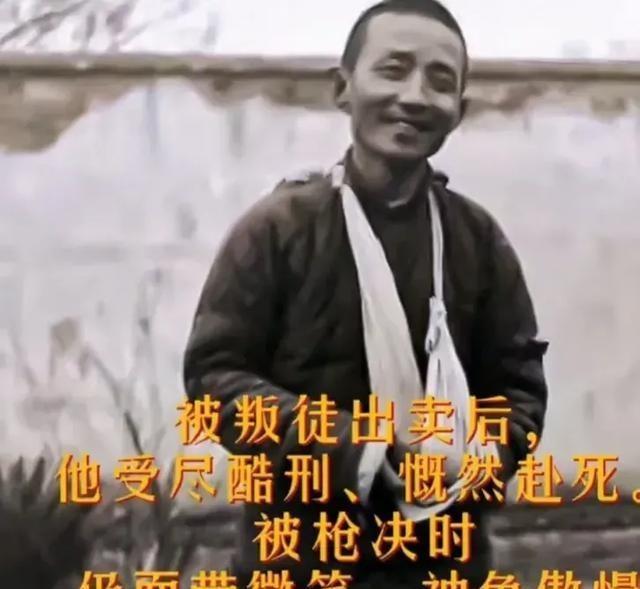

1949年,马呈祥拒绝参加新疆和平起义,张治中发报劝说,他却说:“红军长征后,我在河西打过共产党,积怨太深,他们不会原谅我的!” 1949年秋天,当时的大西北,可以说是大厦将倾。兰州解放,解放军兵锋直指新疆。驻守新疆的国民党部队,差不多十万人,人心惶惶。带头的总司令陶峙岳,是个明白人,他知道仗打不下去了,和平起义是唯一的出路。当时的新疆省主席包尔汉,也支持和平。 但这里头有个刺儿头,就是马呈祥。他是“西北王”马步芳的心腹干将,手底下攥着精锐的骑兵第五军,驻扎在南疆。马步芳跑路前,特意叮嘱他跟另一个军长罗恕人,关键时刻要“另起炉灶”,说白了就是搅局。 所以,当陶峙岳紧锣密鼓地准备和平起义时,马呈祥的态度就成了关键。他要是铁了心捣乱,新疆的和平解放,恐怕就要多费一番周折,不知道要多流多少血。 为了争取他,各方力量都动起来了。已经投向新中国的原国民党西北军政长官张治中,亲自给他发了一封情真意切的电报。张治中是什么人?他当过马呈祥的上司,在西北德高望重,说话有分量。电报里,张治中把大势分析得明明白白,告诉他,起义是功臣,顽抗是罪人,劝他不要再犹豫了。 结果,马呈祥他没说“党国恩重”,也没喊什么主义口号,他说的是一件非常具体、非常私人的事:“我在河西打过共产党”。 1936年底到1937年初,那场惨烈无比的“河西走廊之战”。当时,中国工农红军的两万多人,在河西走廊遭到了马步芳、马鸿逵部队的疯狂围剿。马呈祥当时正是马步芳手下的一员悍将。 那场仗,打得有多惨?军队弹尽粮绝,缺衣少食,在冰天雪地里跟数倍于己的马家军死磕。战败被俘的红军战士,下场更是凄惨。 可以说,马家军和红军之间,结下的是血海深仇。而马呈祥,作为当年那场围剿的直接参与者和指挥官,他手上,是实实在在沾满了红军鲜血的。 所以,他说“积怨太深”,这不是托词,是事实。他说“他们不会原谅我的”,这是他内心最深处的恐惧。这种恐惧,不是对失败的恐惧,而是对审判的恐惧,一种源于自己过去行为的、无法摆脱的“原罪感”。 他怕的到底是什么?是真的怕共产党清算他吗? 当时如果他选择起义,最可能的结果是什么。 当时,共产党的政策非常明确,叫“首恶必办,胁从不问,立功受奖”。对于国民党起义将领,只要真心实意,基本都是给出路的。最直接的例子,就是他的顶头上司,新疆警备总司令陶峙岳。陶峙岳也是国民党高级将领,领导了新疆和平起义,后来怎么样?他被任命为新疆军区副司令员兼第22兵团司令员,授上将军衔,安安稳稳活到91岁。 还有傅作义,平津战役,他手握几十万大军,让北平这座千年古都免于战火。后来,他当了新中国的水利部部长。这样的例子,数不胜数。 也就是说,当时的大门,其实是向马呈祥敞开的。只要他愿意转身,放下屠刀,将功赎罪,一条全新的路就在眼前。 但他最终还是被自己的心魔困住了。他不敢信,也不愿信。在他看来,自己犯下的罪孽太重,已经重到不可能被宽恕。这种心理,其实很微妙。一方面,是他对共产党政策的不了解和不信任;另一方面,恐怕也是他对自己当年所作所为的一种变相的“清醒认知”。他知道自己干了什么,所以他不相信对手能有那么大的胸怀。 马呈祥最后没敢在新疆闹事,眼看大势已去,他带着手下几个亲信,坐上飞机,扔下部队,仓皇逃离。他先是飞到重庆,然后去了香港,又辗转埃及、沙特阿拉伯,最后落脚在台湾。 后半生,他过得怎么样?据说很落魄。在台湾,他没了兵权,成了个闲人,靠着以前的一点积蓄过日子,再也不是那个在西北叱咤风云的“马师长”了。 一个人,如果背负了沉重的、自认为无法被原谅的过去,那这个过去,就会像一个牢笼,死死地困住他,让他无法走向新的可能。 马呈呈祥的悲剧告诉我们,真正的和解,需要的不仅仅是胜利者的宽容,更需要犯错者的勇气。这个勇气,是敢于正视自己过去的错误,是敢于相信对方愿意给你机会的善意,更是敢于走出自我囚禁的牢笼,去拥抱一种全新未来的魄力。 可惜,马呈祥没有这份勇气。他的恐惧,战胜了他的判断力。他最终的选择,看似是保全了自己,实则是放逐了自己。他逃离了大陆,但恐怕一辈子,都没能逃出“河西走廊”那片染血的戈壁。