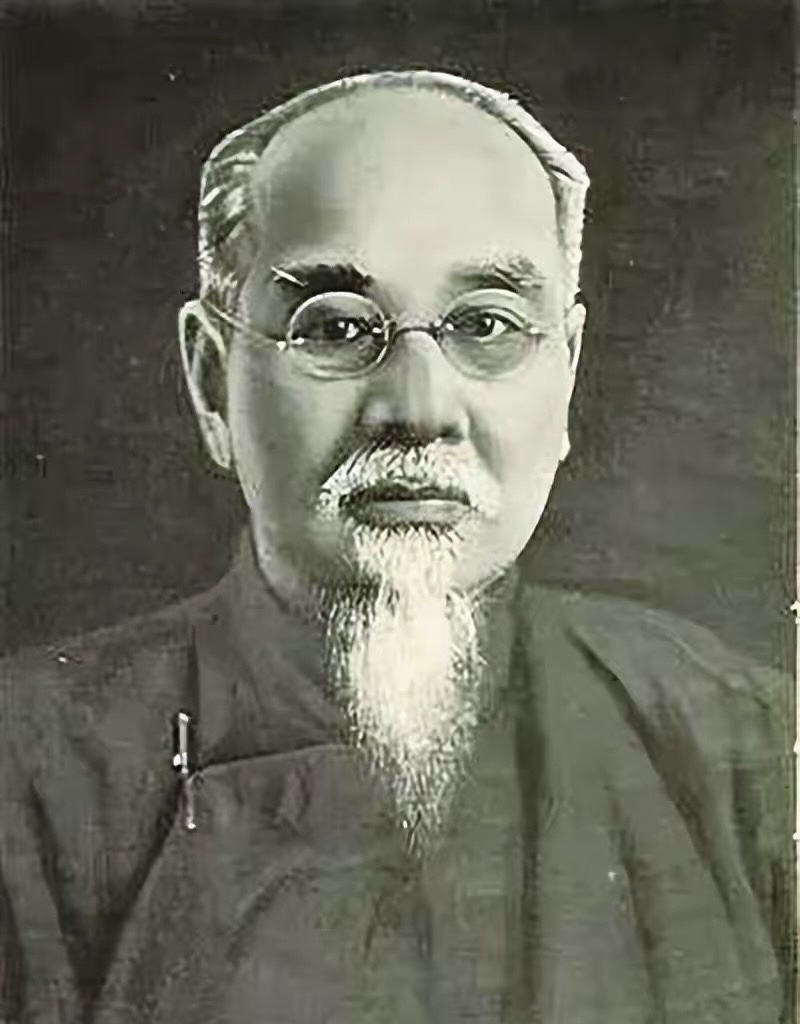

1966年,白崇禧死后,蒋介石去吊唁,在灵堂上问白家人有何困难,白崇禧的儿子却说:“白家子弟有困难也会自己解决,不会求人!” 1966年12月,台北。天气估计也挺冷的,但再冷,也冷不过白公馆灵堂里的气氛。 白崇禧,外号“小诸葛”,国民党的一级上将,桂系的灵魂人物。当年在北伐和抗日战场上,那也是响当当的角色。可到了台湾后呢?说白了,就是个被“供起来”的失意英雄。蒋介石对他,情感那叫一个复杂,既要用他的名望,又时时刻刻提防着他。两人斗了一辈子,争了一辈子。 现在,白崇禧突然走了。蒋介石来了,亲自到灵堂吊唁。这面子给得足足的。他看着白崇禧的遗孀马佩璋和一众子女,很“体恤”地问了一句:“你们家里有什么困难,尽管跟我讲。” 这话,听着是真客气。按理说,一般人家,哪怕是装样子,也得赶紧说几句“感谢领袖关怀”之类的场面话。 可白家人没有。 站出来的,是白崇禧的儿子。“白家子弟有困难也会自己解决,不会求人!” 这话一出口,整个灵堂估计空气都凝固了。这哪是回答问题,这简直就是一句软中带硬的“投名状”,表明了白家的风骨。潜台词太丰富了:“我们父亲和你的恩怨,到他这一代就算了了。我们这些做儿女的,不会借着他的名头,更不会向你这个他一生的‘对手’,去讨要任何东西。我们,靠自己。” 这得多大的勇气?在那个年代,蒋介石一句话就能决定很多人的命运。白家,一个失去了顶梁柱的家庭,面对着权力的最高点,却选择了挺直腰杆。 为什么白家子弟会有这么大的底气?这就要说到白崇禧这个当爹的了。 很多人只知道他是个“战神”,却不知道他教育子女,是真有一套。他一生戎马,却极度重视子女的教育。到了台湾后,他自己没了兵权,政治上被边缘化,就把全部心力都放在了孩子身上。他给孩子们定的规矩,不是当大官,发大财,而是“学有专长,自食其力”。 他有十个子女,七男三女,个个都很有出息。学物理的、学土木的、当演员的、当企业家的,当然,还有写小说的白先勇。没有一个走捷装,靠着“白崇禧”这个名字去混饭吃。 白崇禧自己晚景不算舒坦,处处受监视,行动不自由。他难道不知道,只要跟老蒋低个头,服个软,日子能好过很多?他知道,但他不做。这是他跟蒋介石斗了一辈子的心气儿。他要把这份心气,传给自己的孩子。 所以,当他儿子说出那句话时,其实是白崇禧一辈子教育成果的最终展现。他留给子女最宝贵的遗产,不是金钱,不是人脉,而是两个字:骨气。 回过头来看白家这件事,会发现真正能让你站稳脚跟,赢得尊重的,恰恰是那种“不求人”的底气。求人,求来的是一时的方便,丢掉的可能是长远的尊严。自己挣来的,哪怕再少,晚上睡觉都踏实。 聊到这儿,就得提提白家那个最出名的小儿子——白先勇了。 他当时在场,哥哥说的,也是他想的。后来,他远赴美国,靠着自己的才华,成了享誉世界的文学家。他的小说,写的都是大时代里小人物的颠沛流离,写的是家国情怀和人性幽微。 前段时间,在一个线上文化论坛里又看到了白先勇先生。他已经八十多岁了,满头银发,但精神矍铄,谈起昆曲,谈起《红楼梦》,眼睛里还是有光。他这些年,倾尽心力去推广昆曲青春版《牡丹亭》,满世界跑,自己掏钱,自己出力。 他图什么?他说,就是想把我们中华文化里最美的东西,传承下去。 他还是在做“白家子弟”该做的事,有困难,自己解决,不求人。推广昆曲难不难?太难了,要钱要人要市场。但他没想过去找什么大企业,求什么大赞助,而是靠着自己的名望和学识,一点一点地做,一场一场地演,硬是把这门古老的艺术,重新带回到了年轻人面前。 这就是一种精神的延续。从1966年灵堂里的那句硬气回话,到2025年一个老作家为文化传承的奔走,内核从来没变过。 真正的贵族,不是看你继承了多少财富,而是看你继承了怎样的精神。白家后人的故事,就是最好的证明。他们没有活在父亲巨大的光环之下,而是各自开枝散叶,把“白崇禧之子”这个身份,活成了一个个响当当的独立个体。