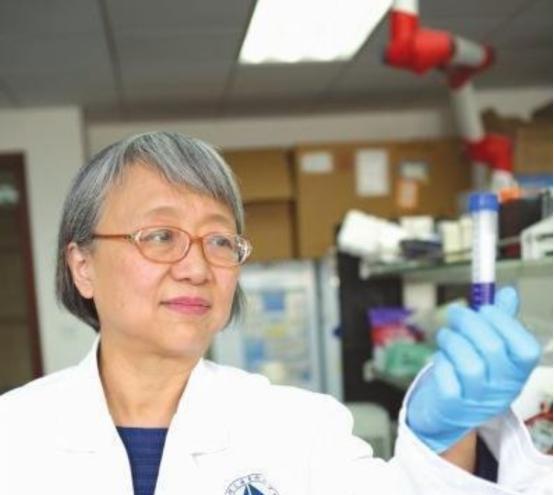

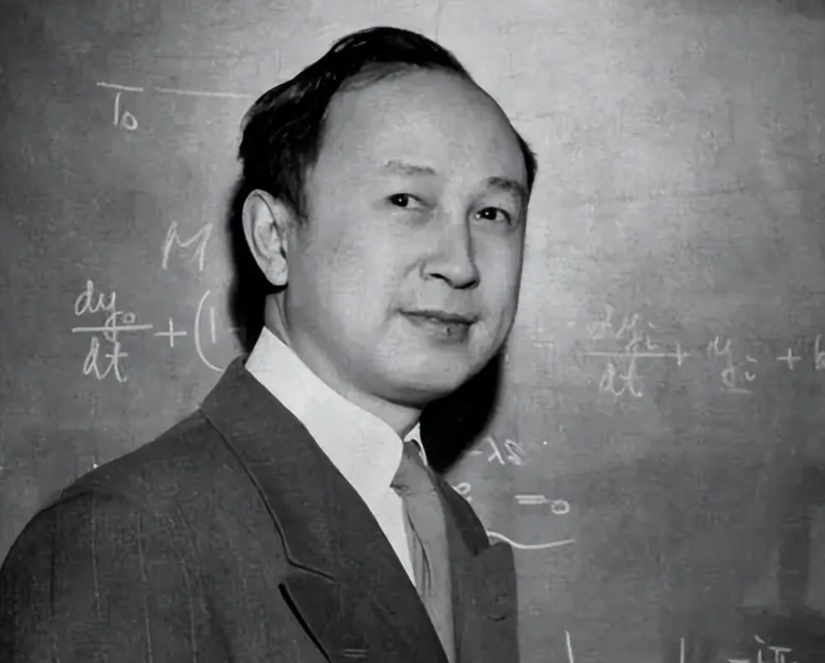

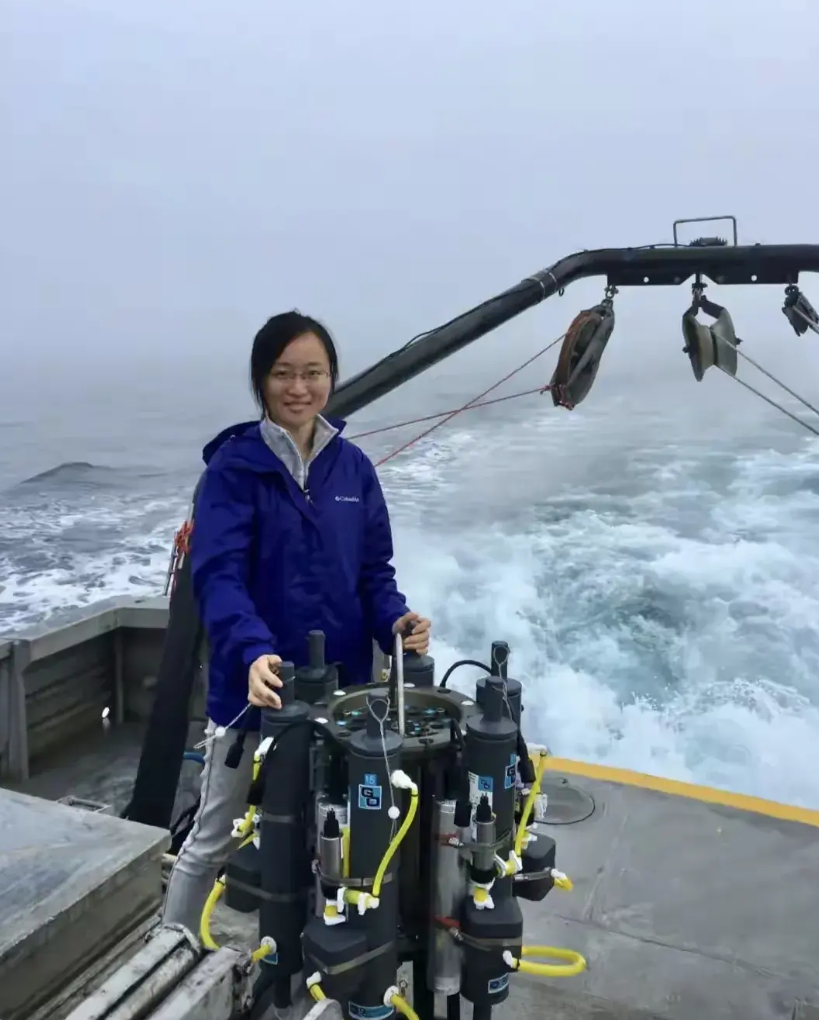

1977年上海“高考状元”袁钧瑛,公派留美拒不回国,可是她在美国深修40年后,却带着全部的积蓄回到了中国…… 袁钧瑛来到哈佛的那一年,所有人的目光都集中在她的身上,她是恢复高考后的第一批幸运儿,又是上海当年的理科第一,能够获得国家公派的名额本身就是荣耀,更何况她的导师是世界顶尖的科学家。 人们期待她学成归来,带着最先进的科研成果回到祖国,然而现实却迅速带来了冲突,她刚进入哈佛实验室,就看到了自己从未见过的科研条件。 实验室宽敞,仪器设备齐全,科研人员有条不紊地分工协作,所有人都能在充足的资源支持下大胆探索。 在这样的环境里,她几乎不需要等待实验机会,科研资金的支持也远远超过国内,对她来说,这是一种全新的体验。 她知道祖国还处在科研条件极其有限的阶段,很多实验依赖简单的器材,科研经费紧缺,科研人员常常要在物资短缺中摸索前行。 她对祖国有着深厚的感情,但当她真正置身于这样的条件之中时,她很清楚地明白,如果要继续走这条路,就必须做出艰难的选择。 在哈佛的几年里,她凭借出色的科研能力很快就站稳了脚跟,她在细胞死亡领域取得了关键性进展,她的研究成果开始在国际顶级期刊上出现。 科研上的突破让她在国际学界逐渐被认可,她被视为最具潜力的年轻学者之一,正当她在科研领域逐渐获得认可的时候,她不得不面对一个问题:是按最初的约定回国,还是留在美国继续深造? 国内的人们希望她能尽快回国,他们渴望先进的科研理念和技术能尽快被引入,可当她衡量研究条件和未来发展的时候,她不得不承认,若是回国,她的研究可能会陷入停滞。 她最终选择留下,并在几年后加入了美国国籍,这个消息传到国内时引起了巨大的反响,很多人感到失望甚至愤怒。 人们觉得她辜负了国家的期望,认为她选择了个人前途而不是国家需要,对那些曾寄托厚望的人而言,这种选择无疑是沉重的打击。 尽管伴随着争议,她依旧在科研道路上不断前行,随着时间推移,她的研究成果越来越多,她的名字和“细胞死亡”这一领域紧密联系在一起。 她陆续接收了许多来自中国的年轻学生,他们在她的实验室接受最前沿的科研训练,随着这些学生逐渐成长,他们又陆续回到国内,成为各大高校和研究机构的重要力量。 她本人也多次回国讲学,将自己掌握的前沿知识和方法带回去,推动中美之间的科研合作,虽然她的选择曾经带来失望,但随着时间的推移,越来越多的人看到,她的成果并没有停留在个人层面,而是通过各种方式回流到祖国。 进入21世纪后,中国的科研环境发生了根本性的改变,国家持续加大投入,科研设备和实验条件快速提升,越来越多的国际合作也在展开。 袁钧瑛在多次回国讲学后,越来越清楚地意识到,国内的科研环境已经能够承载大型的研究计划。 2020年,她做出了又一次关键性的决定。她辞去了哈佛的职位,将自己多年积累的成果、经验以及全部积蓄带回中国,这个消息一经公布,再次引发了不小的轰动。 无论外界如何议论,她的行动没有停歇,她迅速带领团队在中科院建立新的实验室,将研究重心转向神经退行性疾病等重大课题。 她的团队里汇聚了一批年轻学者,他们在她的带领下开展系统研究,逐步形成了独立的科研能力,她回国后投入的研究,不仅仅停留在学术论文层面,更注重于推动科研体系的完善。 她强调团队合作,帮助年轻人建立完整的实验流程和研究思路,国内的科研条件已不再是她当年离开时的模样,她能够在这里直接开展大规模的实验研究。 在她的带领下,团队迅速成长,承担了多项国家重点课题,她用几十年的经验和积累为国内科研注入了新的动力,许多年轻人因她的指导而获得更广阔的舞台,他们逐渐成为新的科研力量。 今天,她的学生们分布在不同的领域,他们中有人专注于神经退行性疾病的研究,有人投身于免疫学和肿瘤学的探索。 这些年轻人正是在她长期培养和支持下成长起来的,他们在继续拓展科学边界的同时,也在用自己的成果反哺国内的科研体系,袁钧瑛的选择最终让一代新人站在了更高的起点上。 从哈佛的实验室到中科院的研究平台,袁钧瑛的道路走了整整四十多年,她的每一次选择都伴随着争议,她的每一个决定都牵动着不同群体的情绪。 她用实际行动证明,一个科学家的价值,更多体现在留下了什么,她的实验室今天依旧在运转,她的学生依旧在前行,她当年的选择虽然曾引发争论,但当下留下的成果,已经清晰地展示在世人面前。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! (主要信源:中华网:袁钧瑛:美国科学院院士的科研路)