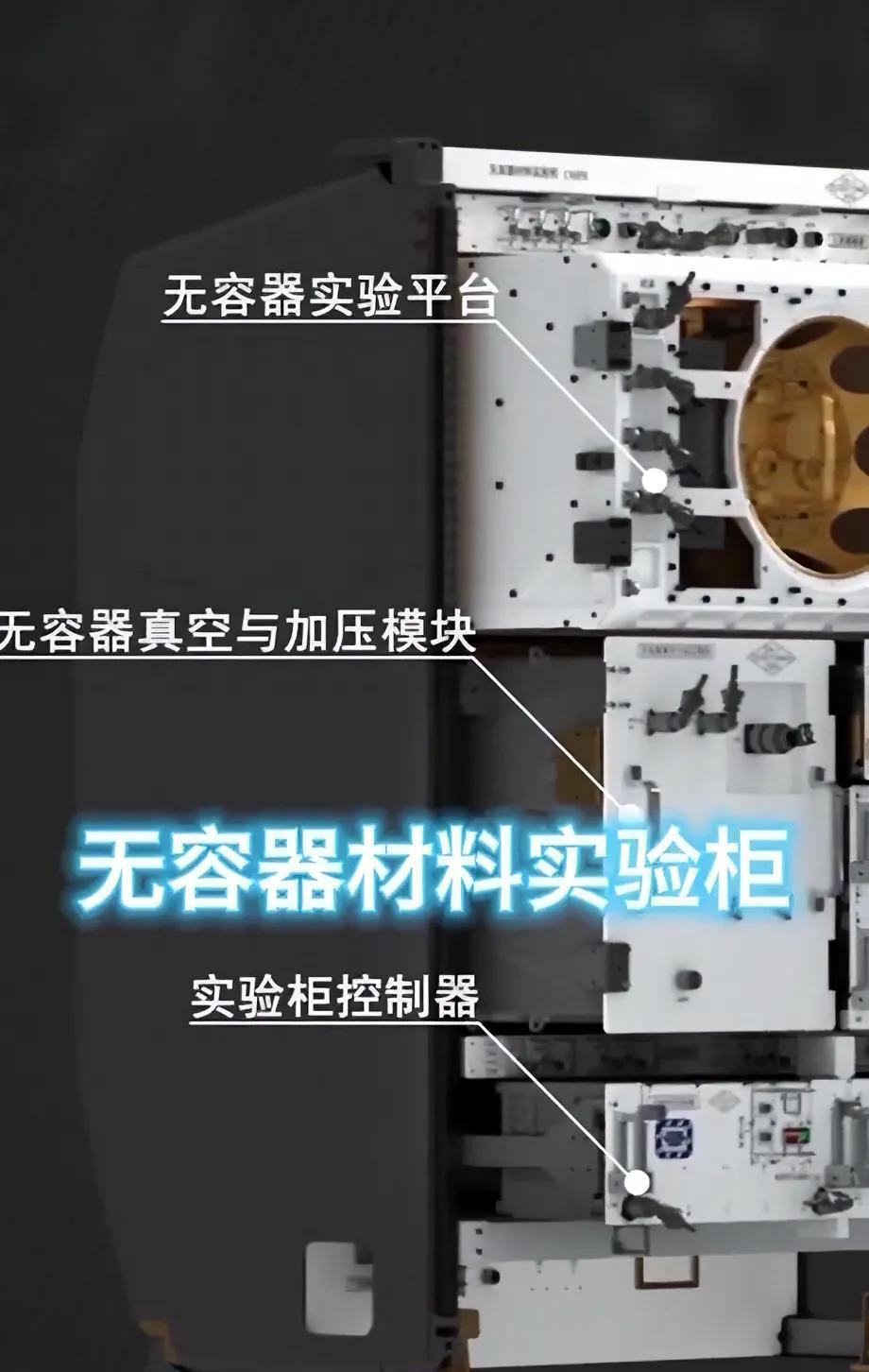

当国际空间站因设备老化问题频出,退役时间表被反复讨论时,中国空间站却凭借 3100℃的无容器材料实验刷新了世界纪录。 这样的对比背后,藏着两种航天发展模式、两种战略思维的深层差异。中国空间站真的比不上国际空间站吗? 答案或许会让不少人意外:尽管国际空间站规模更大、运营时间更久,但中国空间站凭借更先进的设计理念、更高的能效比和更可持续的运营模式,正为人类航天事业写下新的篇章。 国际空间站始于 1998 年,由美国、俄罗斯等 16 各国家联手建造,总质量超 450 吨,曾是国际航天合作的标志性成果。 但它的设计里,藏着冷战后的政治妥协与技术拼接的痕迹,桁架结构繁杂,发电效率也不算高,更值得一提的是,这个项目从一开始就把中国拒之门外。 2000 年我国提出参与意向,美国却以“担心技术泄露”为由拒绝,随后更通过《沃尔夫条款》彻底阻断了合作可能。 2022 年建成的天宫空间站,重量只有180吨,还不到国际空间站的一半,却靠着创新的“T”字形模块化设计,实现了和前者相近的可用空间。 它的核心优势,体现在技术代际上:国际空间站代表的是20世纪“以规模换功能” 的工业思路,而天宫空间站则透着21世纪“精准集约” 的信息化理念。 具体来说,天宫的柔性砷化镓太阳能翼,光电转换率高达 34%,远超国际空间站 15% 的水平,单位质量的供电能力更是达到了它的 4.7 倍。 如今的国际空间站早已超期服役,原本设计寿命只有 10 到 15 年,却被硬生生延长到 2030 年,问题也随之不断冒出来。 从 2019 年开始,它就持续漏气,每天泄漏的空气有 1.7 公斤,舱体上还发现了多处裂缝和隐患。 设备老化的问题也很严重,五百多个部件都超期使用,甚至出现过舱外宇航服漏水导致任务中断的情况,维护费用占到了运营总成本的 37%。 相比之下,中国空间站虽然规模小,技术指标却全面领先,它的能源系统采用高压直流输电与锂电储能,传输损耗只有国际空间站的四分之一,遇到故障时,供电路径切换只需 10 秒。 今年8月,无容器材料实验柜将钨合金加热到3100℃,一举突破了耐高温材料的极限,在智能化运营方面,空间站搭载的 AI 辅助系统能帮航天员处理工作,数据下行速率更是国际空间站的 4 倍。 中国空间站自建设之初便秉持开放态度,已向多国及国际机构发出合作邀请。 与部分国家主导的国际合作机制不同,中方对合作提出明确前提——所有项目需符合中国相关法律法规。 这一立场既展现出航天外交的灵活性,也体现出在核心技术领域坚持规范与标准的重要性,未来,这种“有条件的开放”或将成为国际科技合作中一种值得观察的新模式。 这种在自主创新基础上的开放姿态,和国际空间站初期的排他性政策形成了鲜明对比。 从运营成本来看,中国空间站的维护费用占比只有国际空间站的三分之一,运营效率也更突出。 展望未来,当国际空间站计划在 2030 年坠入南太平洋“尼莫点”时,中国空间站正稳步推进后续发展计划,包括扩展舱段和未来月球基地的建设。 这场太空领域的探索较量,或许给我们这样的启示:航天事业的比拼,不在于单纯的规模大小,而在于可持续的创新能力;不在于搞技术封锁,而在于开放合作。 中国航天用实践证明,自主创新和开放合作并不矛盾,反而能相互促进、相得益彰。 读者讨论点:您觉得中国空间站的发展模式,能为世界航天事业提供哪些新的思路?在太空探索领域,各国该如何平衡自主创新与国际合作的关系?