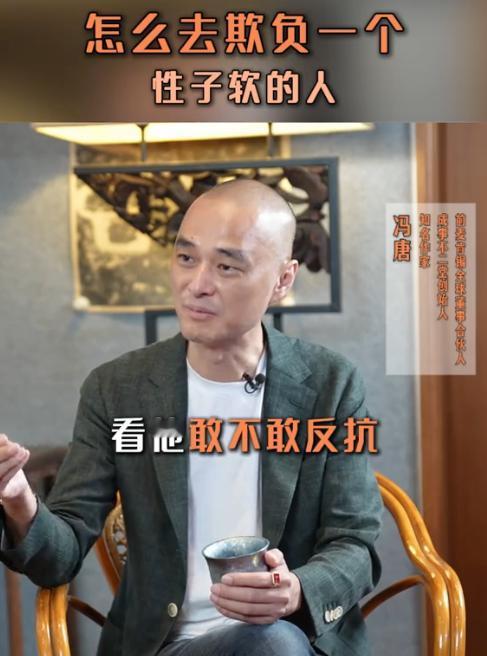

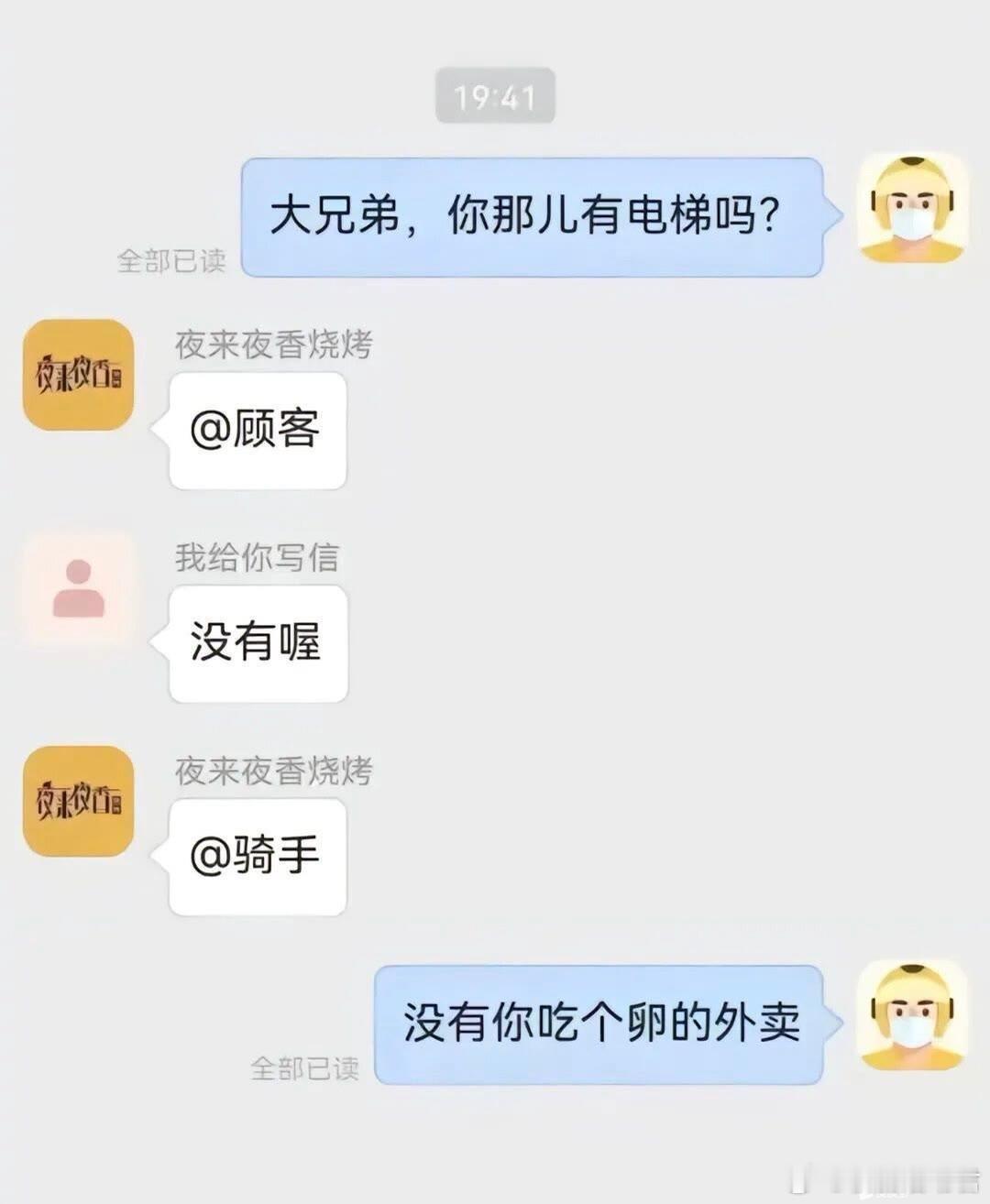

性子软总被欺负太委屈?冯唐支招:教你破解 “老好人” 困境,别再任人拿捏 最近总有人跟我倒苦水,说在单位里性子软就是受气包 —— 同事把活儿往自己这儿推,发消息问事儿半天没人回,自己明明没做错啥,最后黑锅还得自己背。 刚好刷到冯唐聊这事,他说欺负性子软的人就两招:啥活儿都塞给他,看他敢不敢说不;他来问事儿就晾着,看他怎么下台阶。 这话听着扎心,但真是戳中了不少职场人的疼处,谁没在这上面吃过亏啊! 咱先说说为啥性子软的人总栽跟头。不是这些人能力不行,反倒是因为太实在,凡事总想着 “多一事不如少一事”“别把关系闹僵”。 就拿发开会通知来说,我前阵子听一个朋友讲,他在互联网公司做运营,上次组织跨部门开会,怕得罪人,通知里写的是 “10 点开会,收到麻烦回复下”。 结果呢?到点了一半人没来,领导追问起来,部门经理还怪他 “通知不到位”。你说这冤不冤?他自己委屈得直叹气,说当时就怕语气硬了同事不高兴,没想到最后责任全落自己头上,真是 “好心没好报”。 其实这事儿换个说法就不一样了。冯唐说要把 “需求变要求”,用现在话讲,就是别跟人商量着来,得把话说明白、把规矩立住。 你想啊,平级之间本来就没谁管着谁,你把 “要回复” 当成自己求人的事儿,人家自然觉得可回可不回;但要是改成 “10 点开会,来不了的麻烦说一声”,性质就变了 —— 这不是求着配合,而是把 “不来” 当成得主动说明的例外情况。 我认识个做行政的小姑娘,以前发通知总没人理,后来听人劝改了话术,现在开会出勤率明显高了,同事也没说她态度不好。 为啥?因为这话既没端架子,又把边界划清楚了,谁也挑不出理,这就是 “话有三说,巧说为妙”。 再说说 “把询问变告知” 这事儿。性子软的人说话总爱带 “行不行”“可以吗”,比如做方案时问同事 “你觉得这个方案行不”,结果十有八九被挑刺,要么说 “再改改”,要么说 “再想想”,活儿没推进,还白白浪费时间。 我以前在电视台待着的时候,有个年轻编导就是这样,做节目策划挨个问意见,问了一圈下来,这个说加环节,那个说改主题,最后策划案改得面目全非,还错过了提交时间。 后来有个老编辑跟他说:“你别问‘行不行’,你就说‘要是 5 点前没意见,咱就按这个来’。” 他试了之后发现,多数同事要么按时提意见,要么就默认同意,效率一下子就上来了,这真是 “换个思路,路就宽了”。 为啥这么改有用?因为 “询问” 是把决定权交出去了,同事难免琢磨 “是不是还有更好的”,甚至有人会觉得 “你拿不定主意才问我”,反而不愿配合;但 “告知” 不一样,它给了对方尊重 —— 你有时间提意见,我等你反馈,但也划了线,不能无限期拖着。 这不是耍心眼,是把 “可做可不做” 的模糊地带,变成 “要么做要么不做” 的明确选择,既推进了工作,又不让人觉得你在强迫,可谓 “一举两得”。 还有个常见的坑,就是 “把传话变发话”。性子软的人遇到要同事配合的事儿,总爱说 “领导让你做这个”,结果呢?同事心里可能嘀咕 “你就是个传话筒,凭啥指挥我”,要是领导的意思没传对,两边还都得罪。 我有个老同事以前就吃过这亏,领导让他跟技术部门对接项目,他跑去跟技术说 “领导让你这边配合做数据对接”,技术本来就忙,听了更不乐意,说 “领导咋不直接跟我说”,最后项目拖了好几天。 后来他学聪明了,再对接时说 “我跟领导聊了这个项目,你对数据这块儿最熟,我觉得咱们得一起把这事儿弄好”,技术同事听了,反倒愿意坐下来细聊,最后事儿顺顺利利成了,这就是 “会说话能当钱花,不会说话惹麻烦”。 你看这里的关键是啥?是把 “领导让你做” 变成 “我觉得你合适”。前者是把压力推给领导,还显得自己没主见;后者既提了领导的参与,让同事知道这事儿不是你瞎安排,又认可了同事的能力,让他觉得自己被重视,不是被命令。 说到底,性子软不是缺点,怕的是把 “软” 变成没边界、没立场。你自己都不把自己当回事,别人咋能把你当回事? 就像冯唐说的,适当提高沟通姿态,不是让你去欺负人,是让你在尊重别人的同时,也守住自己的底线。你把需求说清楚,把边界划明白,同事反而觉得你靠谱、不墨迹,愿意跟你配合。 我见过不少性子软的人,后来都慢慢找到自己的沟通方式,不是变得强势了,是变得有底气了。比如以前发消息总等回复,后来会主动说 “要是没回复,我就默认你同意了”;以前总怕提要求,后来会说 “这事儿需要你帮忙,咱们一起把它完成”。 你会发现,当你不再总想着 “别得罪人”,而是想着 “把事儿做好”,同事反而更尊重你,职场路也走得更顺,这真是 “你强一分,别人敬你一分”。 沟通不是比谁声音大,是比谁能把事儿说透、把理讲清,既不让自己委屈,也不让别人反感。 信息来源: 冯唐 2025-8-29 冯唐教你怎么欺负性子软的人!