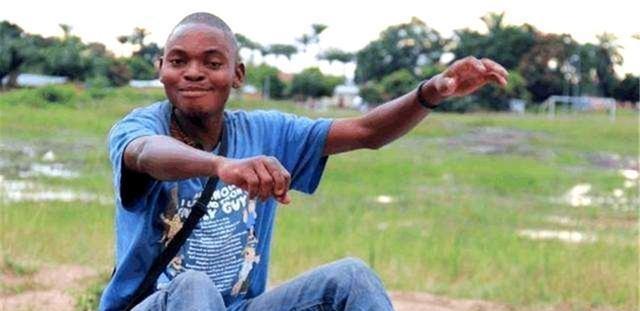

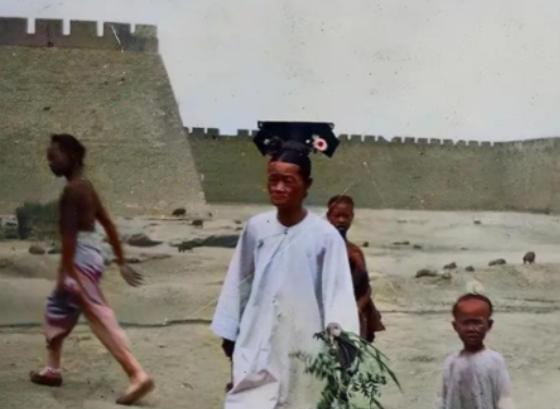

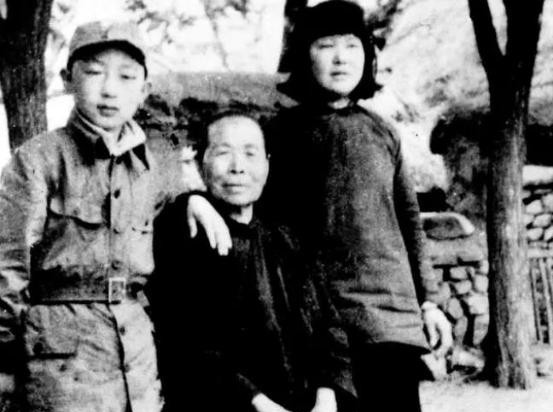

“我们是中国人的后裔,希望中国可以接我们回去认祖归宗”,在非洲肯尼亚东部的拉穆群岛上,有一群黑人生称自己有中国血脉,而这,似乎有源于一个传说。 郑和原名马和,出生在明朝云南的一个回族家庭,父亲是一个普通的商人,在他小时候,家中的经济状况并不宽裕。 那时候,正值明朝的内忧外患,国家的局势不稳定,尤其是边疆战乱频繁,郑和的成长受到了这些动荡环境的影响,家族的贫困和社会的动荡让他从小就形成了坚韧的性格和强烈的责任感。 少时,郑和便显现出不凡的聪明才智,但更深的影响来自于他童年时期所经历的动荡和家族命运的变化,当时,正值元朝的政权被明朝推翻,社会的动荡让许多人身不由己。 郑和在年轻时被抓去充当宦官,成为了明朝的宫廷奴隶,虽然从小就经历了家族破产、丧失自由的困境,郑和却始终没有失去对国家和家族的责任感。 他的命运没有被彻底改变,反而,在这个黑暗的宫廷生活中,锻炼了他强大的耐性和韧性,在朱棣篡位成功后,郑和得到了重用。 朱棣给予他信任,将他提拔为亲信,并派他统领庞大的航海队伍,郑和第一次被赋予了出海的命令,起初并没有任何预兆。 那时,郑和并未意识到这一决定将不仅仅改变中国的命运,也将影响到遥远的非洲土地,甚至是拉穆群岛上的一些后代。 当郑和的船队开始了第一次的远航时,面对未知的大海,他表现出了无比的勇气和智慧,他指挥着船队穿越了汹涌的大洋,抵达了亚洲、印度、阿拉伯,最终到达非洲东岸。 这一切注定了郑和在中国历史上的地位,但他并未仅仅满足于航海本身的成就,他深知,自己肩负的责任不仅仅是商业的利益,更是中国的荣耀与外交上的成功。 通过这些艰难的远航,郑和展示了中国在全球舞台上的强大力量,带回了香料、宝石、异国动物等奇珍异宝,也传递了中华文明的影响。 可拉穆群岛的故事并不是郑和出海航程中的一部分,这个与郑和有关的传说,来源于拉穆岛上的一些村民,根据村民的讲述,他们的祖先是一群水手,这些水手从中国航海而来。 传说说得非常神奇:一艘中国船只在帕泰岛附近发生沉船事故,部分水手漂流到岸上,最终与当地的女性结婚,逐渐融入了当地的社会,成为这里的一部分。 村民们通过口口相传,开始相信自己身上流着中国的血脉,认为自己是郑和船队的后代。 村民们自豪地称自己是中国的后裔,甚至在一些场合下,他们会用类似中国传统的手工艺技巧,或者以某些中国的建筑风格来装饰自己的家园。 这种文化的融入,虽然没有明确的历史记载,却在民间流传了几百年,深深扎根在当地的社会中,当这个传说被现代的世界重新关注时,一切变得更加扑朔迷离。 1999年,纽约时报记者尼古拉斯·克里斯托夫前往拉穆群岛采访,他在岛上遇到一位自称为中国后裔的老人,并且记录下了这段历史。 老人唱着福建话的歌曲,激起了记者对这一传说的兴趣,文章发表后,引起了世界的广泛关注,越来越多的人开始探讨这一古老的传说是否有其真实的根基。 2002年,中国政府决定派出调查团队,深入肯尼亚进行相关的基因研究和考古工作,经过多次的DNA测试和遗传学研究,专家们发现确实有部分岛民的基因特征与中国东亚人群存在相似性,特别是牙齿的形态:铲形门齿。 除此之外,考古学家的发掘也有了新发现,2010年,中国和肯尼亚的合作考古团队,在拉穆群岛的曼达岛进行挖掘,发现了明代的瓷器碎片和永乐通宝的铜钱。 尽管这些发现并不足以证实这些村民一定是郑和水手的直系后代,但它们无疑给了这个传说更多的可信度。 而为了更深入地探讨这一事件,2013年,中国的考古队再次与肯尼亚合作,在帕泰海峡潜水,捡到了一些疑似郑和船只的木片残骸。 虽然这并未成为铁证,但它使得这一事件更加引人注目,世界各国对这个历史谜团充满了兴趣,与此同时,中国也并未忽视对肯尼亚的帮助。 随着拉穆港建设项目的推进,中国对肯尼亚的支持逐渐加强,拉穆港的建设标志着两国之间更加紧密的经济合作,也成为文化交流的一部分。 中国帮助建设基础设施,推动贸易,拉穆群岛的居民也因此受益,他们不仅受到了文化的熏陶,还得到了教育和医疗等方面的支持。 可尽管拉穆群岛的村民渴望通过与中国的联系找回自己失落的身份,现实却依然是复杂的,虽然他们期望能得到中国的认同和回归,但由于几百年的血脉交融,他们早已与当地社会深深融合。 中国并未将他们视作“必须回归”的对象,而是通过教育、文化交流等方式帮助他们改善生活,提供机会。 对于这些自称中国后裔的村民来说,郑和的故事依然是他们自豪的根源,尽管现实中他们的身份并未得到明确的认定,但他们对这段历史的坚持,始终未曾改变。