我国工程界大乌龙事件!2009年,重庆大学教授易志坚在研究物质力学时,意外发现了沙漠土壤的独特性质,巧合之下,他解决了一个世界性难题。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 我国工程界曾经出现过一次让人哭笑不得的“乌龙”,2009年,重庆大学教授易志坚在研究物质力学时,本意只是解决一个学术问题,结果却意外走上了一条完全不同的道路。 他在研究过程中发现,沙子之所以无法变成土壤,关键在于颗粒之间缺少约束关系,如果能让沙粒之间形成某种结合,它们的状态就会发生变化,这个念头让他突然意识到,或许沙漠也能被改变。 这在当时听起来完全不靠谱,甚至被很多人笑作异想天开,但正是这个被认为荒唐的想法,让他和团队一步步走出了一个世界性难题的破解之路。 当年他夜不能寐,脑子里全是沙子的画面,传统观点认为沙子干燥贫瘠,缺乏有机质,不可能承载作物生长,但从力学的角度看,问题并不是完全无解。 他想到如果能够通过某种手段让沙子像土壤一样既能固定植物根系又能保持水分,就能在沙漠中建立出一个全新的生态环境,这种跨学科的思维方式,正是科学创新最珍贵的火花。 为了验证这个想法,易志坚带领团队开始反复实验,他们并没有土壤学的背景,完全是摸着石头过河,经过几年的研究,他们研制出一种植物纤维素黏合剂。 只要在沙子里掺入这种物质,并加入适量的水,沙子就会产生变化,保水性和透气性都提升了,甚至能保持稳定结构。 这种改造后的沙子和真正的土壤非常相似,可以成为植物的生长载体,这一突破让实验室充满了兴奋的氛围,科研人员仿佛看到了把沙漠改造为农田的希望。 真正的考验出现在2016年,那一年,团队选择了内蒙古的乌兰布和沙漠作为实验地点,那里环境极为恶劣,几乎没有植被,也缺乏水源。 正因为如此,它成了最佳的试验场地,团队在200亩的沙地上进行处理,撒下掺有黏合剂的沙子,并播种高粱、狼尾草等作物。 几个月后,试验田里冒出了绿苗,随后植物越长越旺,甚至出现了蚯蚓、蜈蚣等小生物,生态链开始逐渐恢复,在一片黄沙中突然出现绿洲,这样的场景令人震撼。 消息传出后,国内外专家都高度关注,部分人持怀疑态度,认为这是“伪科学”,还有人觉得这只是浇水的效果,并没有本质突破,质疑声一度淹没了团队的努力。 面对这些压力,易志坚团队没有停下脚步,他们选择继续用实践证明,随后几年里,他们在新疆塔克拉玛干沙漠、四川若尔盖草原、西藏拉萨周边的沙化地带,乃至西沙岛上进行了多点试验,面积累计接近两万亩。 这些地方的试验结果显示,作物不仅能存活,还能形成可持续的种植条件,这让外界的质疑逐渐减弱。 这项成果的意义远远超出了学术层面,它不仅为中国西部地区的粮食安全提供了新的可能,也能有效遏制沙尘暴的发生,改善当地的气候环境。 过去沙漠治理常常依靠种草造林或调水工程,耗费巨大,成效有限,而“沙漠土壤化”技术的出现,为这一难题提供了一条新路。 当然科研过程并不轻松,经费长期紧张,团队成员不得不贷款支撑,有人把全部身家押上,只为让研究继续,沙漠条件艰苦,风沙肆虐,生活简陋,他们要忍受长期的孤独。 易志坚本人在2017年查出肿瘤,好在发现及时,康复之后又投入到实验中,他笑称自己幸运,因为没有错过大规模试验的关键阶段,这种坚守背后,是科研人对理想的执着。 转折点出现在2021年9月18日,中国产学研合作促进会组织的专家委员会在北京召开成果评价会。 经过三个多小时的审查和讨论,专家们一致认为,这项技术是原创性、突破性的成果,在经济、社会和生态效益上都有突出的表现,达到了国际领先水平,一个被讥讽多年的“乌龙”,终于得到了权威认可。 为了纪念与沙漠的渊源,团队用实验田里种出的高粱酿造了一种酒,取名“沙之约”,这瓶酒不仅仅是一种产品,更像是科研人与沙漠之间的一份承诺,易志坚常说,能让力学和沙漠相遇,是他一生的幸运。 信源:重庆日报传媒——视界|“沙漠土壤化”技术在巴丹吉林沙漠西缘试验成功

用户10xxx30

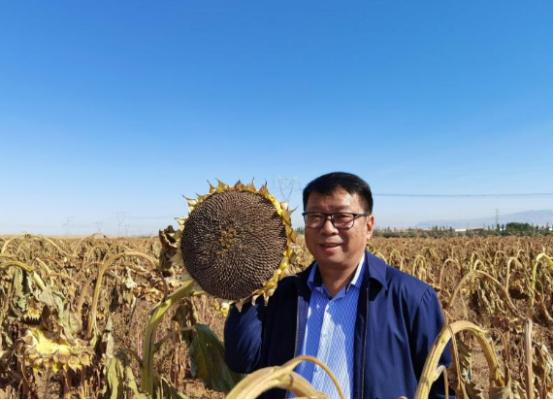

[赞][赞][赞]