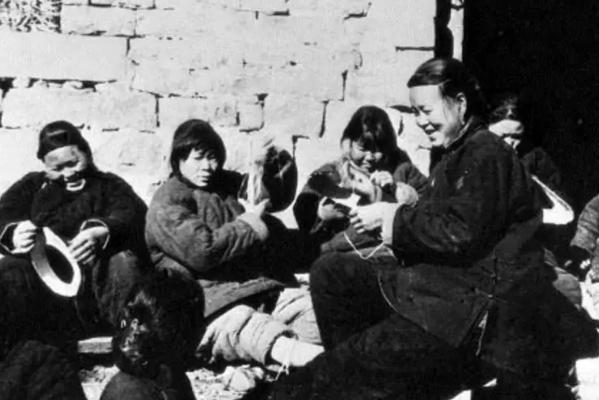

1941年,30岁的哑巴女子明德英,用乳汁救活了18岁的庄新民。44年后,已经62岁的庄新民回来报答救命之恩:“娘,我回来了!” 1941年,有个叫明德英的女人,30岁。她是个哑巴,嫁在山东沂蒙山区的一个小村里,家里穷得叮当响。更不幸的是,她刚出生没多久的孩子夭折了。 也就在那年11月,有个叫庄新民的小伙子,才18岁,是八路军的战士。在一场惨烈的突围战里,他身负重伤,昏倒在山沟里。 命运这东西,有时候就是这么巧,一个正在经历丧子之痛的哑巴母亲,遇上了一个命悬一线的年轻战士。 明德英的丈夫发现了庄新民,两口子冒着天大的风险,把他拖回了家,藏在地瓜窖里。那时候的沂蒙山,正是日军“大扫荡”最残酷的时候,藏一个八路,那可是株连九族的死罪。 庄新民当时伤得太重,发着高烧,嘴唇干裂,水米不进。眼看着人就要不行了,明德英急得团团转,话也说不出来,只能“啊啊”地比划。 就在这时候,她做了一个让所有人都为之动容的决定。她解开衣襟,用自己刚刚失去孩子的、尚有余温的乳汁,一滴一滴地,喂进了庄新民的嘴里。 这已经不是简单的喂食了。一个母亲,把对死去孩子的思念和爱,化作了救命的甘泉,倾注到了一个素不相识的年轻士兵身上。 这是一种最原始、最纯粹的母性,超越了血缘,也超越了言语。 就这样,靠着明德英的乳汁和夫妻俩挖来的草药,庄新民奇迹般地活了下来。伤好后,他要归队,临走前,他朝着这个不会说话的嫂子,重重地磕了三个响头。他不知道该怎么称呼她,但在心里,已经把她当成了自己的亲娘。 这一别,就是44年。 战争结束了,新中国成立了,庄新民跟着部队南征北战,后来转业到了东北工作,成了一名领导干部。但这44年里,他心里始终揣着一件事:找到那个用乳汁救活自己的哑巴嫂子。 人海茫茫,谈何容易。他只知道她是山东沂蒙山区的,连个具体地址都没有。他就一次次地写信,一次次地托人打听,信件寄出去,全都石沉大海。 直到1985年,事情才有了转机。一部讲述沂蒙红嫂事迹的电影正在筹拍,庄新民的故事被当做原型之一。通过组织,经过漫长的寻找和核对,他终于得到了那个朝思暮想的消息:恩人明德英,还健在! 那一年,庄新民已经62岁,两鬓斑白。他带着妻子和儿女,辗转千里,回到了那个让他重生的小山村。 当他看到那个熟悉又陌生的身影时,再也控制不住自己的情绪。眼前的明德英,已经是一个74岁的白发老人,岁月在她脸上刻满了沧桑。 庄新民“噗通”一声跪在地上,眼泪夺眶而出,放声大喊:“娘,我回来了!” 这一声“娘”,他已经在心里喊了44年。 明德英听不见,但她看懂了。她浑浊的眼睛里,也泛起了泪光。她颤抖着伸出双手,扶起眼前这个白发苍苍的“儿子”,嘴里发出“啊啊”的声音,像是在回应,又像是在诉说这几十年的思念。 这个场面,想想就让人泪目。这不是电影,这是真实发生过的事情。 报恩,从那一刻才真正开始。庄新民要把“娘”接到东北去养老,但老人习惯了家乡的土炕,住不惯城里的楼房。于是,庄新民夫妇做了一个决定:把家“搬”回来。 他们每个月给老人寄生活费,吃的、穿的、用的,都安排得妥妥当当。每年一有假期,庄新民必定要带着全家老小,回到山东看望“娘”。他陪着她说话,虽然她听不见也说不出;他给她洗脚、梳头,就像对待自己的亲生母亲一样。 这份反哺,一直持续到1995年,明德英老人安详离世。整整12年,庄新民用一个儿子的孝道,回报了当年那份比天还大的救命之恩。 历史,不只写在教科书里,更活在这些有血有肉的情感里。 明德英代表的,是那个年代伟大的中国人民。她们善良、坚韧、勇敢。她们可能不识字,说不出什么大道理,但她们用最朴素的行动,支撑起了这个民族的脊梁。当时在沂蒙山区,有句话叫“村村有红嫂,户户是堡垒”。她们做军鞋、送军粮、救伤员,把自己的儿子、丈夫送上战场。这就是我们常说的“军民鱼水情”,这不是一句口号,而是用乳汁、用鲜血、用生命凝结成的。 而庄新民呢?他代表了一种我们这个时代越来越稀缺的品质:知恩图报,而且是那种刻在骨子里、用一生去践行的感恩。 现在咱们社会,节奏太快了。人情似乎也变得“速食化”了。别人帮了你,你可能发个红包,请顿饭,这事儿就算过去了。我们习惯了用物质去量化一切,包括感情。 但庄新民的故事告诉我们,有些恩情,是没法用钱来衡量的。 那一声“娘”,那12年的陪伴,比任何金钱都贵重。它是一种承诺,一种良心,一种中国人骨子里最看重的“情义”。