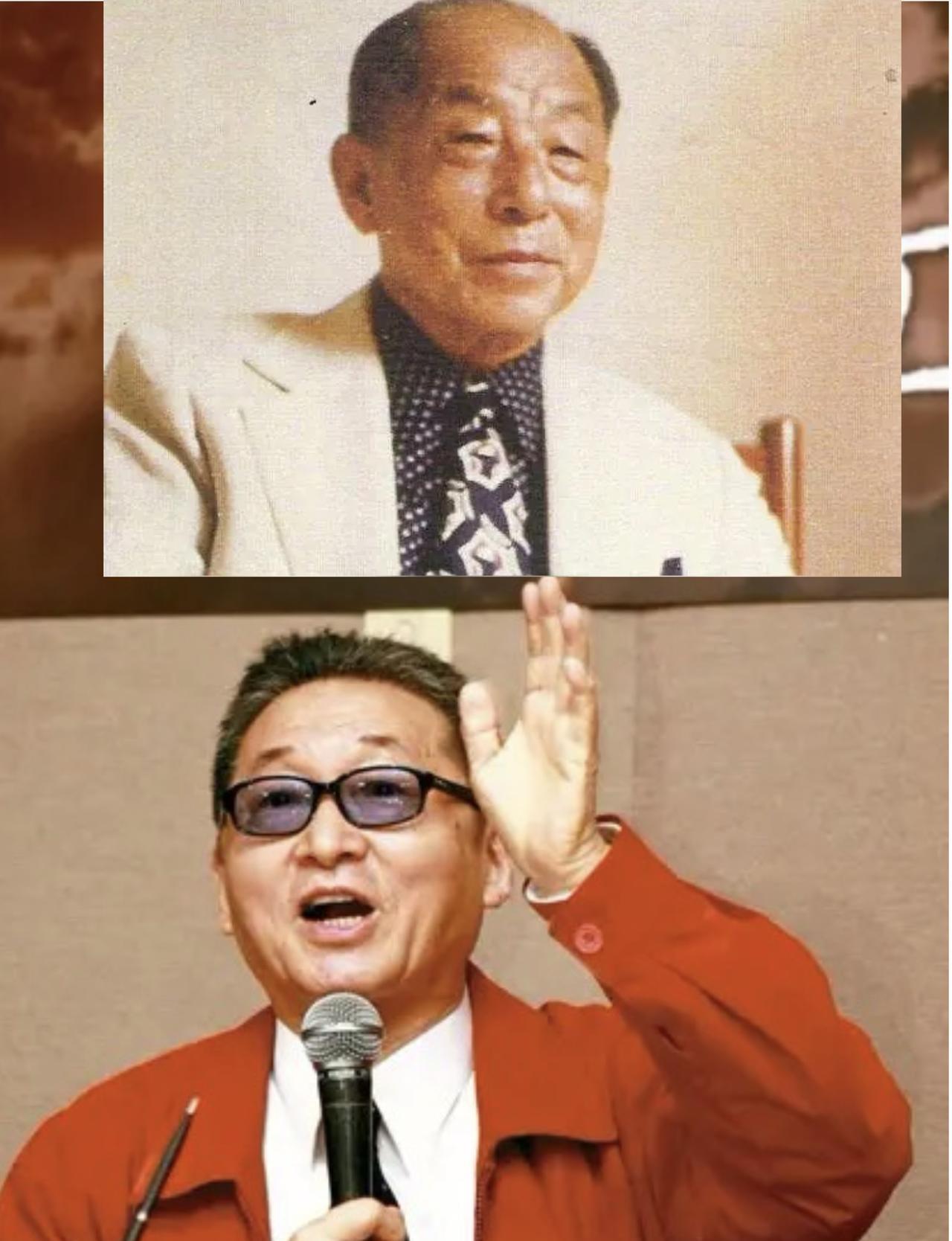

1990年,终于获得自由的张学良受到很多记者的采访,其中有记者问道:“您这一生最佩服的人是谁呢?”

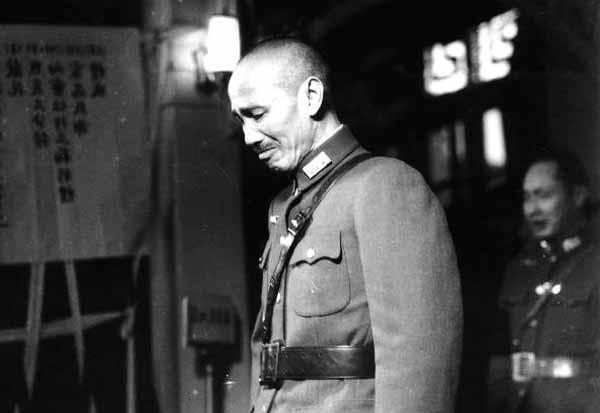

1990年,经过漫长的软禁生涯,张学良终于获得了迟来的自由。半官半民形式举办的九十岁寿辰庆典刚刚结束,他被允许离开台湾,这个消息迅速传遍了整个华人世界。 "少帅,可以开始我们的采访了吗?"一位戴着眼镜的年轻记者恭敬地问道。这是今天第七位前来采访的记者,但张学良依然保持着平和的微笑,点头示意他开始。 庭院外,还有数位记者在等候,自从他获释的消息传开后,各路媒体便争相报道这位在中国现代史上具有重要影响的人物。有人称他为"逃跑少帅",有人尊他为民族英雄,褒贬不一的评价伴随了他大半辈子。 "张将军,您这一生经历丰富,见过不少风云人物,我想请问您,在您的一生中,最佩服的人是谁呢?"记者翻开笔记本,期待着一个或许能够成为头条的回答。 张学良没有思索,仿佛这个问题他已经在心中回答过无数次:"我最佩服的有三个人。"他的眼神忽然变得锐利,时光仿佛在此刻逆流,将他带回到那段风云激荡的岁月。 "第一个是我父亲。"张学良的声音坚定,"我最佩服我父亲的是,对于苏联和日本他是软硬不吃,但是最后他也付出了代价。"说到这里,他的嘴角泛起一丝无奈的笑意,但掩饰不住眼中的敬佩之情。 记者正专注记录,却见老人的目光穿越时空,落在了更远的地方。 "第三个人是毛泽东。"张学良突然说道,跳过了第二个人,记者有些疑惑,但没有打断。 "那是在直罗镇战役之前..."张学良开始回忆1935年的那场战役。当时他作为"剿共"副总司令,带领东北军与红军对抗。红军刚刚完成长征到达陕北,以为到达了胜利的彼岸,却遭遇了张学良率领的数十万国民党军队。 "劳山战役中,我们15万士兵从三面夹击,想一举消灭红军和革命根据地。"老人的语气中带着一丝钦佩,"谁知道红军在崂山布下'口袋阵',经过六小时的战斗,我们损失了3700人,还送给他们4门七五山炮、24门八二迫击炮、24挺重机枪、180多挺轻机枪。" "榆林桥战役更是如此,我和杨虎城带着40万士兵,对阵徐海东和程子华不到一万人的红军,却被打得丢盔弃甲。"回忆起往事,这位曾经的东北军统帅摇头笑道,"因为太丢脸,我还被撤了番号。" "第二个我最敬佩的人是周先生,"张学良从回忆中回过神来,目光重新聚焦在眼前的记者身上,"周先生是个正人君子,他心里装的都是人民和国家的利益,没有任何私心。"说到这里,老人的眼中闪过一丝光芒。 记者见他话锋一转,连忙调整姿势,准备记录下这个九十岁老人珍贵的历史回忆。 "那是1936年,华北事变爆发后,全国掀起了抗日热潮,"张学良缓缓道来,"只有蒋介石还在针对共产党。我当时已经见识过共产党的顽强,开始劝蒋介石抗日,但他拒绝了我的建议。" 老人陷入了往事的回忆:"我那时就想,既然蒋介石不愿意,我就和共产党合作抗日。我还争取到了第十七路军总指挥杨虎城,准备一起逼蒋介石抗日。" "共产党得知我有意合作,派周恩来到西安调解。那是我第一次见到共产党的高层领导,"张学良回忆道,"原以为他会摆高架子,说些冠冕堂皇的话,但周恩来给我的印象完全不同——平易近人,温和有礼。虽然留着大胡子,但丝毫不掩他的帅气和风度翩翩。" 张学良描述着那次在教堂内持续六小时的会面:"我们达成了共产党在外'逼蒋',我在内'劝僵'的共识。那次见面让我深深陷入了周恩来的魅力之中。他的言语间都是人民和国家的利益,没有任何的私心,令人敬佩。" "再说说我父亲吧,"张学良眼神中流露出对父亲深深的敬意,"我出生在逃亡路上的马车上,父亲给我取了个乳名叫双喜,希望能带来些喜气。没想到第二天父亲就打了胜仗,还得到了贵人张紫云的帮助。" "父亲虽然自己不懂多少文化,但对我的教育很重视。七八岁时,他请了杨庆辅教我武艺,后来又请知名儒学大家白永贞传授儒学,还有沈阳交涉署英文科科长徐启东教我英文,让我接触到了西方的习俗和知识。" "1928年,父亲欲与蒋介石一致对外,日本驻华公使芳泽就威胁他退回东北,要求他签订中日合资修筑吉会铁路合同。父亲虽然通电全国撤军,退回东北,但没有答应与日本合作。在日本要他对济南几十名日本桥兵被杀一案负责时,父亲严词拒绝,直接转身离开。" 张学良提到"皇姑屯事件"时,声音低沉了些:"父亲的强硬态度惹怒了日本人。尽管他猜到日本人要刺杀他,也做了防范措施,但专车还是被炸,他所在的车厢被炸得粉碎,喉咙被炸出一个很深的窟窿。" 夕阳西下,老人的回忆仍在继续,那些曾经的历史人物,那些曾经的抉择,在这个安静的傍晚交织在一起,构成了一段波澜壮阔的历史画卷。